年度利用報告

平成26年度

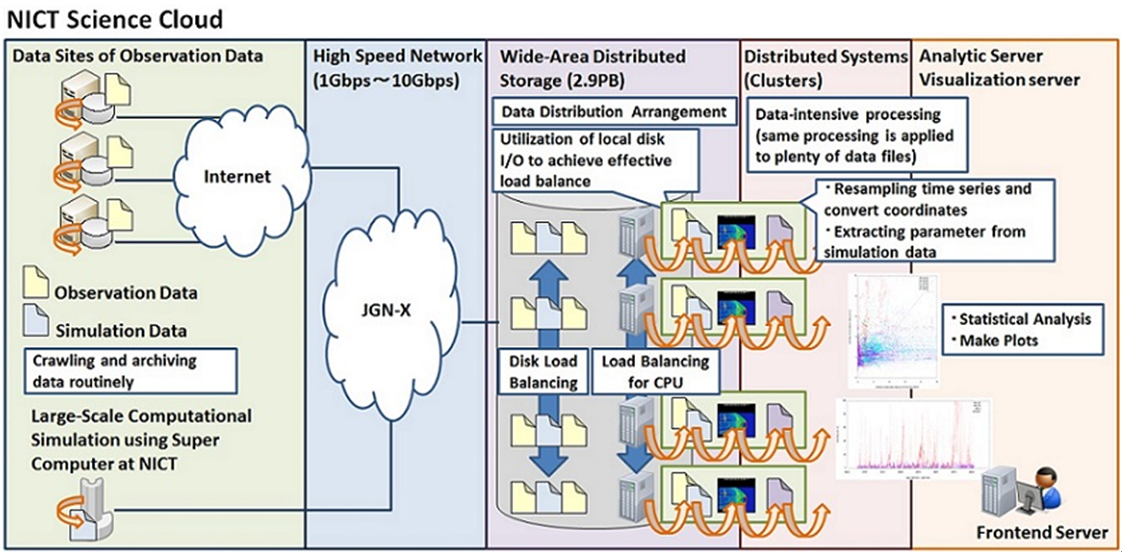

NICTサイエンスクラウド高速データ転送表示技術開発

NICTサイエンスクラウドセキュリティ技術開発

Integrated Satellite Observation SIMulator for a Coherent Doppler Lidar (ISOSIM-L)による衛星搭載ドップラーライダーのフィジビリティスタディ

太陽圏の巨視的構造とダイナミックスの研究

科学衛星搭載プラズマ波動観測器で得られたプラズマ波動の特徴解

惑星間空間磁場北向き時の磁気圏電離圏対流機構の解明

宇宙天気シミュレーション

東南アジア域低緯度電離圏観測(SEALION)

GNSS全電子数観測を利用した電離圏の研究

太陽風―磁気圏電離圏システム相互作用

NICTサイエンスクラウドを用いたゲノムデータ管理基盤に関する研究開発

GNSS可降水量データベース

気象分野におけるビッグデータ利活用技術の研究

静止軌道衛星帯電プラズマ環境の解析および予測の研究

ジオスペース・放射線帯予測

南極観測

次世代宇宙天気情報処理の研究

社会インフラのメインテナンスに資するシミュレーションとセンシングデータの解析

フェーズドアレイ気象レーダのデータ利用システム

極端気象降水監視システムとクラウド連携による竜巻・豪雨の発生過程の研究

福島原発事故に伴う放射性物質の初期拡散沈着過程把握のためのデータベース構築とグラフィック化

![]()

NICTサイエンスクラウド高速データ転送表示技術開発

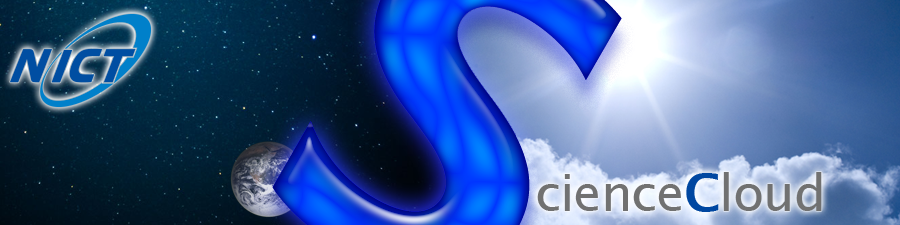

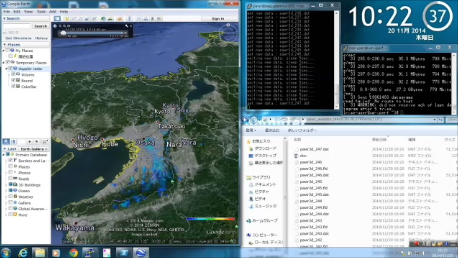

アプリケーションデマンドでネットワーク制御を行う環境を整備し、フェーズドアレイ気象レーダと連動したリアルタイム可視化システムを事例として、SC14でグローバルR&Eネットワーク上における3次元降水分布描画性能の実証デモを行った。

図1 フェーズドアレイ気象レーダ&SDNと連動したリアルタイム可視化システム

RISE上でフェーズドアレイ気象レーダのリアルタイム可視化システムを動作させ、米国で約2~3分前の大阪の降雨状況をGoogle Earthを介して表示することができた。なお、リアルタイム可視化システムは、約1分~1.5分前の大阪の降雨状況を東京で表示が可能である。また、OpenFlowによりパケット混雑の状況に応じて日米間の2つの回線の切り替えた後もリアルタイム可視化システムが継続して動作することを確認できた。perfSONARと連動したWebモニタリングの結果では、回線の切り替え時間は約1分であることを確認できた。

図2 米国で約2~3分前の大阪の降雨状況をGoogle Earthを介して表示した結果

図3 OpenFlowによりパケット混雑の状況に応じて日米間の2つの1Gbps回線の切り替えた時のネットワークトラフィックモニタリングWebの出力結果

研究者

- 研究代表者:渡邉 英伸(情報通信研究機構 統合データシステム研究開発室)

![]()

NICTサイエンスクラウドセキュリティ技術開発

クラウドコンピューティングなどで利用される広域分散型ストレージシステムにおけるセキュリティは,従来のセキュリティ要件である機密性,完全性,可用性に加え,真正性,責任追跡性,信頼性も必要とされている.Gfarm のセキュリティにおいては,責任追跡性,真正性,完全性についての研究開発はまだ十分に進んでいない. Gfarmにおける責任追跡性,真正性,完全性を保証するセキュリティ技術の研究開発を行う。

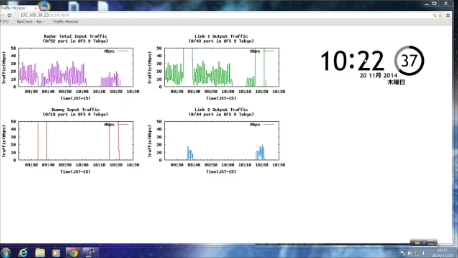

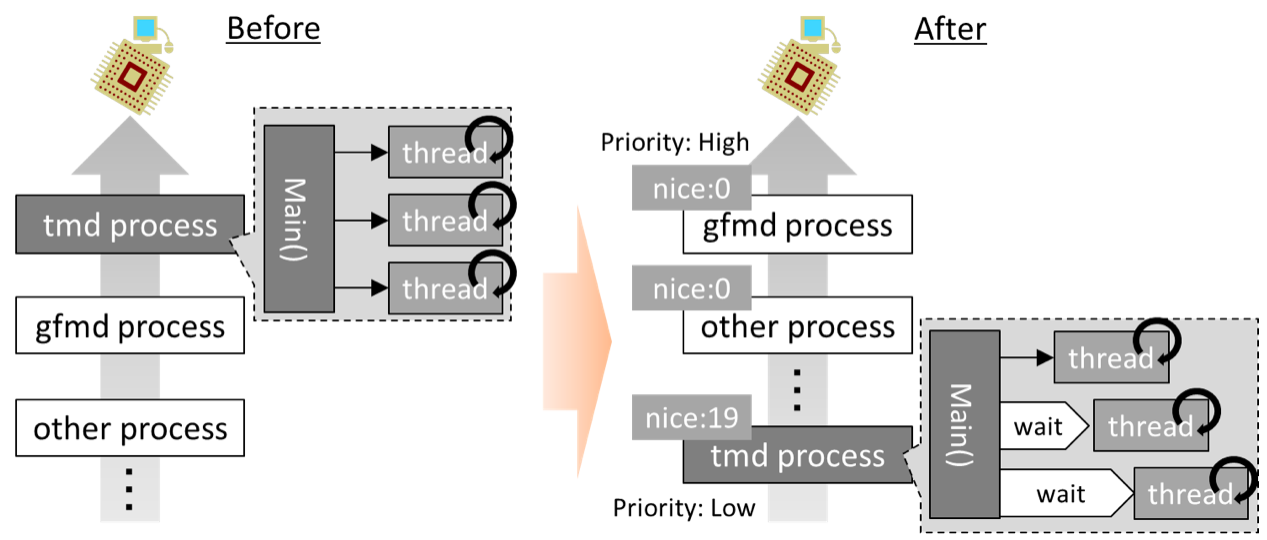

アプリケーションレベルでGfarmと連携可能な時刻認証を用いたファイル完全性検証システムを改修した。改修点は、1)XMLデータベースからPostgreSQLデータベースへの切り替え、2)nice、waitシステムコールによるCPUパワー制御機能の実装の2点である。

図1 PostgreSQLデータベースへの切り替え

図2 nice、waitシステムコールによるCPUパワー制御機能

1ファイルあたりのTST取得処理は、253ミリ秒から90ミリ秒に短縮できた。メタサーバのCPUの負荷も89%から1.9%に軽減した。1ファイルあたりのTST検証処理においても、253ミリ秒から39ミリ秒に短縮できた。メタサーバのCPUの負荷も126%から2.5%に軽減した。

研究者

- 研究代表者:渡邉 英伸(情報通信研究機構 統合データシステム研究開発室)

![]()

Integrated Satellite Observation SIMulator for a Coherent Doppler Lidar (ISOSIM-L)による衛星搭載ドップラーライダーのフィジビリティスタディ

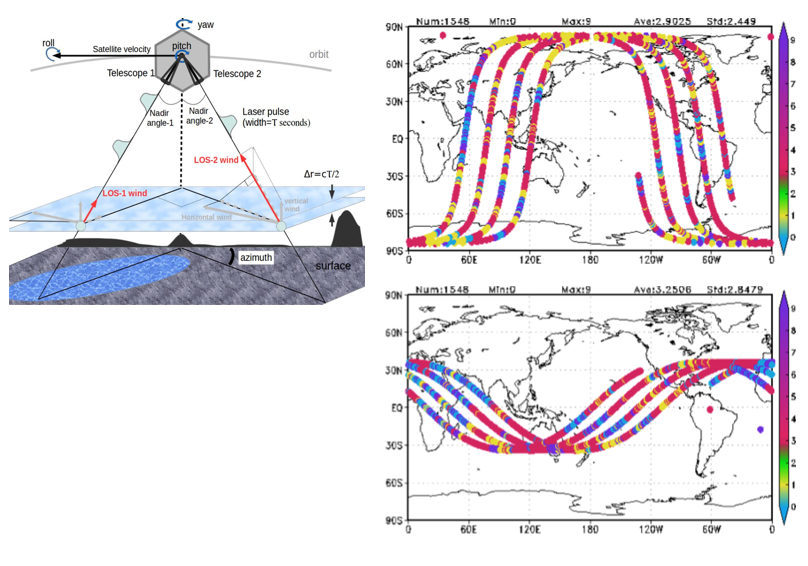

衛星観測シミュレータISOSIM-L(Integrated Satellite Observation SIMulator for Coherent Doppler Lidar)のマイナーなソースプログラムの変更を繰り返しながら、仮想実験を繰り返し行った。

ISOSIM-Lの結果は、気象研究所において開発が進められている観測システムシミュレーション実験(OSSE: observing system simulation experiment)に疑似データとして提供され、気象数値予報に対するインパクト評価が行われた。OSSEを行うために仮想実験によって作成されたデータ期間は、2010年8月1日0時から8月31日18時(8月31日18-24時は別データ)までの1ヶ月間。左図は、ISOSIM-Lのシミュレーションの概要図。右図はISOSIM-Lをもちいて異なる軌道についてシミュレーションを行った。

研究者

- 研究代表者:石井 昌憲(情報通信研究機構 センシング基盤研究室)

![]()

太陽圏の巨視的構造とダイナミックスの研究

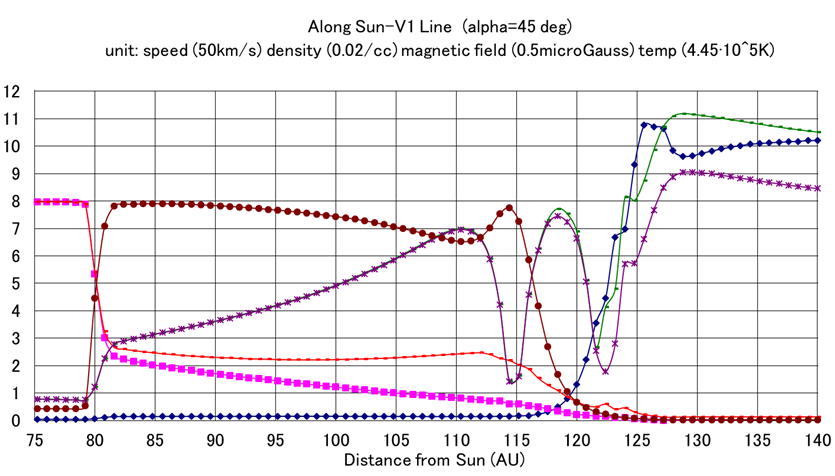

太陽圏構造を巨視的に理解するには、計算機シミュレーションが有力な手段である。太陽を中心とする半径900AU(これを外部境界とする)の球内での太陽風プラズマと星間ガスとの相互作用で得られる3次元定常解を第1図に示す。

内部境界としては半径60AUの球面を考える。内部境界条件として標準的な太陽風プラズマや太陽磁場の値を与え、外部境界球面上の星間風上流側で、標準的な星間プラズマ、非電離ガス及び磁場の値を与える。これらの境界条件の下で、電磁流体力学(MHD)と流体力学(HD)3次元シミュレーションを並行して行い、各ステップ毎に陽子と中性水素との荷電交換も計算に組み入れて、太陽圏構造の定常解を求める。正確な解を得るには細かい格子間隔が必要であり、この例では内部境界(60AU)から164AUまでは0.8AUの格子間隔としている。

第1図シミュレーションからV1の軌道上で期待される太陽圏外圏及び星間空間の構造。

プラズマの速度V、動径方向速度VR、温度T,密度N,磁束密度B,トロイダル磁場の大きさBTが、V1の太陽からの距離の関数としてプロットされている。それぞれの物理量の単位は、図の上に示されている。値が示されている各ドットはシミュレーションで設定された動径方向の格子点(間隔0.8AU)に相当している。矢印で示された「TS」及び「HP」は、それぞれシミュレーションで得られた太陽風終端衝撃波とヘリオポーズの位置を示している。

定常解から得られた終端衝撃波及びヘリオポースの位置が、夫々TS及びHPで示されている。TSより内側の惑星間空間では太陽風速度V(及びVR)は400km/sであるが、TSで約1/4に減速し、ヘリオシース内ではVRが引き続き距離Rとともに減少する。一方、TSより内側で10万度程度であったプラズマ温度TはTSで約350万度に上昇する。ヘリオシース内での荷電交換は、VRを小さくすると伴に、太陽風プラズマを冷却するように働き、その結果Tはヘリオシース内で減少している。なお、TがR~115AUで局所的に上昇しているのは、磁場に磁気中性面が形成されていることに伴うものである。第2節で述べたように、プラズマ密度NもTSで約4倍に上昇する。磁束密度B及びトロイダル磁場BTはTSで約4倍に増加し、ヘリオシース内では引き続きVRの減少とともに増大している。しかし、ヘリオポーズ直前でトロイダル磁場の極性が反転するため、単純な増加とはなっていない。なお、太陽圏外圏(深惑星間空間及びヘリオシース)では、BとBTはほぼ同じ値であり(第1図では両者は重なっている)、これは磁場がほぼ全てトロイダル成分で構成されていることを示している。

もし星間ガスが完全電離ガスであれば、荷電交換は起こらずTSからHPまではTが高温のままのはずなので、HP位置をTが数100万度から星間ガス温度の数千度に急減する位置として同定できる。しかし荷電交換を考慮に入れると上述のようにTはヘリオポーズ近くでは減少してしまっているので、HPの位置同定には使用出来ない。シミュレーションによるHPの位置の決定には、トロイダル磁場BTの極小点を使用している。第11図では122.4AUの位置でBTが極小となっている。ここでは既にBとBTの値は異なり始めていて、HPの位置以遠ではBとBTの差は更に拡がっている。シミュレーションで得られたHPの位置122.4AUはV1磁場観測で得られた位置とよく一致している。TSの位置が80AU程度であり、V1がTSを通過した2004年末の94AUより小さいが、これはそれ以後の約8年の期間に太陽活動が弱まっているためと理解出来る。

上記の太陽圏外圏構造のシミュレーション結果とボイジャー1号探査機による磁場及び銀河宇宙線観測データの詳細な比較解析により、ヘリオポーズ及びその近傍で星間空間磁場と太陽風中の磁場がリコネクションしている兆候を見出すことが出来た。現在論文を登校中である。この新たに示唆されたリコネクション過程は、銀河宇宙線が太陽圏内部の地球まで侵入する銀河宇宙線の輸送過程にも関係する、従って地球環境問題にも関係する可能性がある。

研究者

- 研究代表者:鷲見 治一(アラバマ大学宇宙プラズマ大気研究センター)

![]()

科学衛星搭載プラズマ波動観測器で得られたプラズマ波動の特徴解析

科学衛星上でのプラズマ波動の波形観測は、宇宙プラズマ中の物理過程を理解するうえで非常に重要であるが、波形データはデータ容量が大きく、その中から特徴的な波動を人出で抽出・解析することが大変困難である。この問題に対し、我々は計算機の力でシステマティックに様々な特徴的な波動を自動抽出するアルゴリズムの開発に長年取り組んできた

が、同処理は雑音除去や特定周波数帯域の信号抽出など、検出精度向上のためのアルゴリズムの改良と試行に、非常に多くのターンアラウンドを要する。本研究では、月探査衛星「

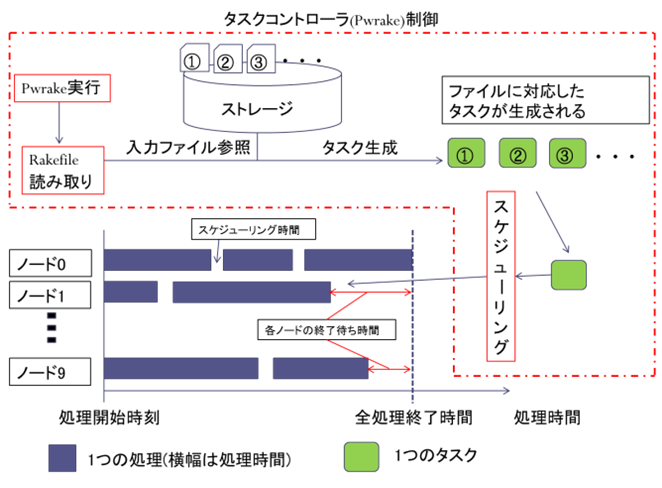

かぐや」で観測されたWFC-L波形データから、バイポーラ波形を抽出するために我々が開発したプログラムをNICTサイエンスクラウドに移植し、Pwakeとよばれるタスクスケジューラ

を利用して、並列分散処理を実装した場合の処理効率の改善率を評価した。

我々が取り組むデータ解析プログラムの特徴は、入力ファイルと出力ファイルが1対1対応し、各ファイルの処理が互いに依存しないこと、またデータが間欠観測データの形でCDF形式のファイルに格納されているため、ファイル毎のデータ容量のばらつきが大きい点にある。このような場合、1ファイルの解析(1タスク)の処理時間が大きく異なるヘテロ (非一様

)な並列処理が必要となる。図はPwrakeを用いた並列分散処理のイメージである。Pwrakeは、処理の流れと使用ノード・コア数を指定するだけで、入力ファイル一つ一つに対応したタスクを生成し、待ち状態のノード (コア)に順次タスクを割り当てて処理を進める。これにより、既存プログラムにほとんど手を加えることなく、容易に動的スケジューリングが実現できることを実証した。今回の評価実験では、10ノード24コアを使用したケースで、従来の処理時間を約1/140に短縮でき、従来問題となっていた解析アルゴリズム改善のためのターンアラウンドに飛躍的な効率化が期待できる結果となった。

現在、並列分散化で実現した高い処理効率を利用して、抽出精度の向上を目的としたアルゴリズム改善と、検索パラメータを様々に変えてのデータサーベイを実施している。これにより、特徴的なバイポーラ波形の網羅的な統計解析が可能となり、月周辺プラズマにおける同波形の物理的な特性が明らかになると期待される。

今後のNICTサイエンスクラウドの利用計画としては、バイポーラ波形以外の波動現象にも適用可能な汎用的なイベント抽出システムの開発を計画している。

参考文献:

矢木 大介, 村田 健史, 笠原 禎也, 科学衛星で観測された波形データ処理を用いたNICTサイエンスクラウド上での並列分散処理の評価, 情報知識学会誌, 25(1), (採録決定), 2015.

図:Pwrakeによるヘテロ並列処理イメージ

研究者

- 研究代表者:笠原 禎也(金沢大学 総合メディア基盤センター)

![]()

惑星間空間磁場北向き時の磁気圏電離圏対流機構の解明

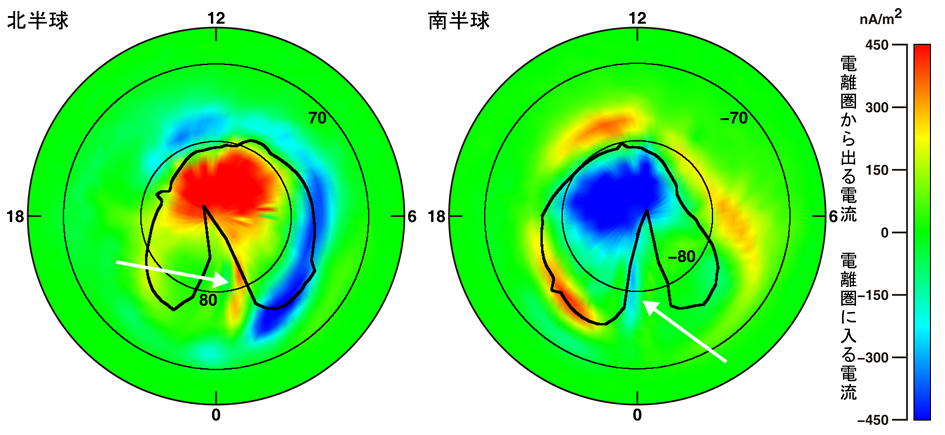

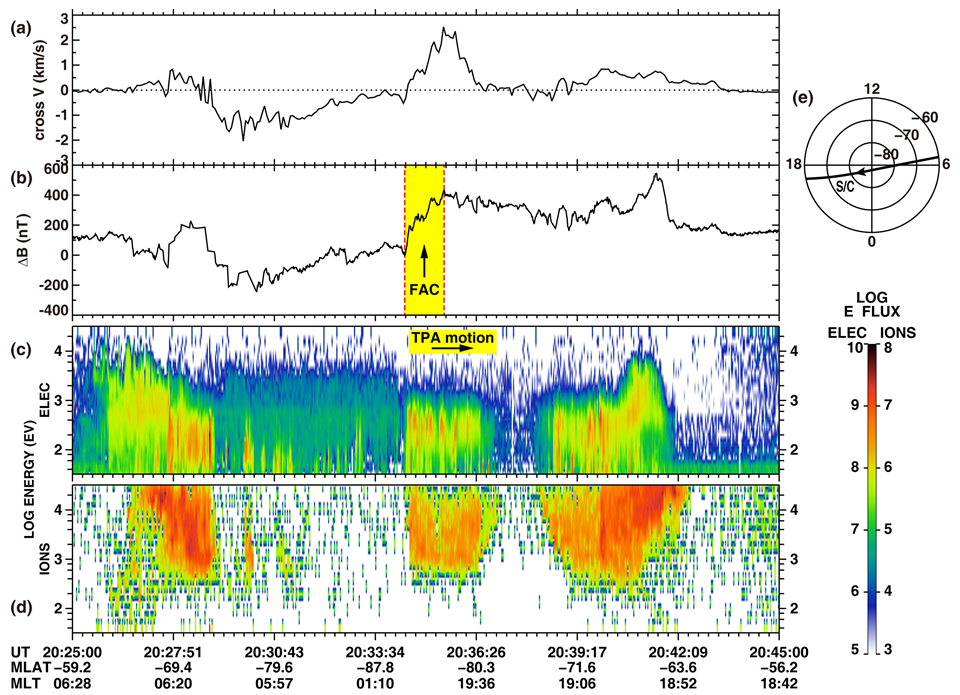

平成25年度に行っていたシータオーロラの数値シミュレーションの結果を論文として公表した。新知見は、シータオーロラが形成されて極冠内を朝側または夕側へドリフトしていく際、進行方向後方に単極性の沿磁力線電流が現れることである。電流の極性は、シータオーロラが朝から夕へ移動している場合は電離圏から出る電流に、夕から朝へ移動している場合は電離圏に入る電流となる。図1は電離圏における沿磁力線電流の空間分布を示すもので、黒線は磁力線の開閉境界を表す。夜側の膨らんでいる部分がシータオーロラで、白い矢印で示した部分が上述の単極性沿磁力線電流である。

図1:計算機実験で得られたシータオーロラに伴う沿磁力線電流パターン

以上は計算機実験の結果であるが、実際にこのような単極性沿磁力線電流系が存在するかは興味のあるところである。そこでDMSP衛星のデータを使って事例解析を行った。その結果、シミュレーションと矛盾しない電流系が現れている事例があった。下図は2003年10月24日のシータオーロラの例で、上から(a)イオンドリフト、(b)磁場変動、(c)降下電子、(d)降下イオンのデータである。衛星の軌道は右上に示されている。シータオーロラは朝から夕へ移動している。磁場データ中、黄色で示されている部分に電離圏から出る電流が観られ、この電流系は位置・極性ともシミュレーション結果と一致している。このような電流系が普遍的かどうかはまだ確かめていないので次年度の課題とする。

図2:シミュレーションと比較するためのDMSP衛星による観測例

研究者

- 研究代表者:渡辺 正和(九州大学大学院理学研究院地球惑星科学部門)

![]()

宇宙天気シミュレーション

1.電離圏

(横山)

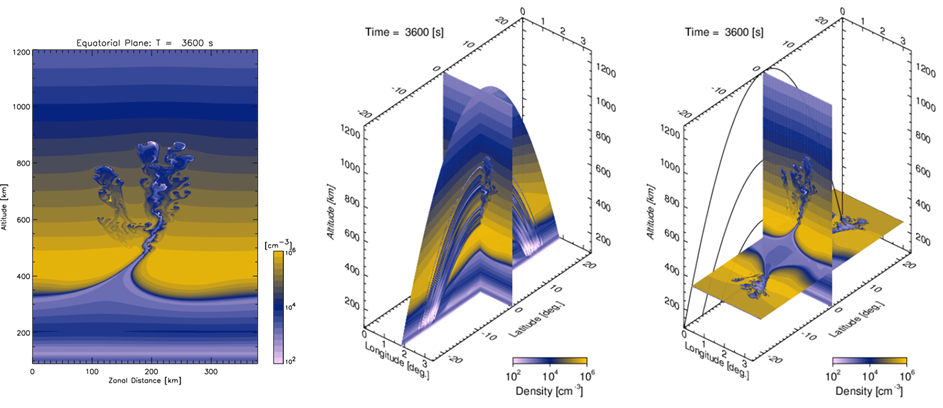

高精細赤道電離圏数値モデルを開発し、赤道プラズマバブルの成長過程と微細構造の形成を初めて明らかにした(Yokoyama et al., 2014)。比較的長い波長の初期変動から、細いプラズマバブルが自律的に成長し、F領域上部に到達した後に二股に分岐するなどの様子が再現された。これらはレーダー、衛星観測から知られているプラズマバブルの特徴と類似しており、従来の解像度の粗いモデルでは再現されなかった特徴である。

2.磁気圏

(久保田)

磁気圏リアルタイムシミュレーションの実現に向けて、次世代磁気圏-電離圏結合MHDシミュレーションコードの極端太陽風に対するロバスト性を調べるため、実際の極端太陽風のイベント(バスティーユイベント)について磁気圏のシミュレーションを行い、AEインデックスや極域ポテンシャル等の観測結果と比較を行った。

(田中)

REPPUコードはレベル5,6,7が開発された。レベル5ではリアルタイム速度が達成された。レベル7では、サブストーム変動(quiet arc、オンセット、WTSなど)が観測と同じように再現されるようになった。レベル6ではロスコーンの影響を取り入れ、磁気嵐の再現が試みられた。

(渡辺)

シータオーロラの数値シミュレーションを行い、沿磁力線電流の発達を調べた。得られた新知見は、シータオーロラが形成されて極冠内を朝側または夕側へドリフトしていく際、進行方向後方に単極性の沿磁力線電流が現れることである。電流の極性は、シータオーロラが朝から夕へ移動している場合は電離圏から出る電流に、夕から朝へ移動している場合は電離圏に入る電流となる。実際にこのような単極性沿磁力線電流系が存在するか否か調べるため、DMSP衛星のデータを使って事例解析を行った。その結果、シミュレーションと矛盾しない事例が発見されたが、普遍的かどうかまだ確認できていない。

(藤田)

領域1型沿磁力線電流ダイナモの物理の解明を中心に研究を進めた。領域1型沿磁力線電流のダイナモを生成するエネルギー源は太陽風にあるということは広く受け入れられている。しかし、太陽風からダイナモ領域に至るエネルギー輸送プロセスはまだ解明されたとは言えない。我々は、グローバルMHDシミュレーションを用いて、この問題に取り組んだ。結果として太陽風が持つ運動エネルギー(動圧)・熱エネルギー・磁場エネルギーのうち、運動エネルギーがmagnetosheathやcusp-mantle域での熱エネルギーに変換され、最終的に領域1型沿磁力線電流のダイナモを駆動している。磁場エネルギーから他のエネルギーにエネルギー変換を行うreconnectionはダイナモ生成にとっては主要な働きをしない。(論文投稿中)

(海老原)

グローバルMHDシミュレーションを用いて磁気嵐とサブストームを力学の観点で調べ、サブストーム発生時に内部磁気圏電場の極性が反転するという過遮蔽現象を再現した。

3.太陽・太陽風

(田)

太陽表面から地球軌道のほぼ2倍にあたる400太陽半径までの領域をシミュレーションできるモデルがほぼ準備できる状況になった。前のモデルと異なるのは、太陽表面から計算をする内側と、400太陽半径までを計算する外側で回転系、非回転系と座標を変えることにより、外側の波の境界での反射を防ぐことが可能になったことにある。

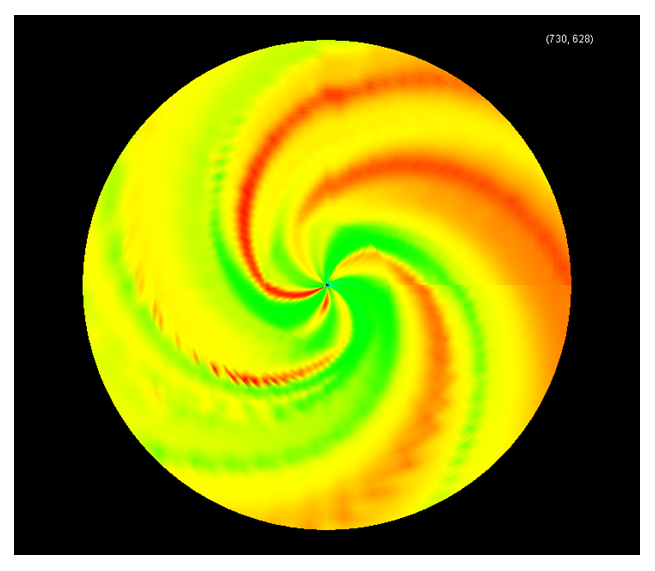

図:太陽風速度のカラーコンター。外側境界は400太陽半径。

研究者

- 研究代表者:田 光江(情報通信研究機構 電磁波計測研究所宇宙環境インフォマティクス研究室)

![]()

東南アジア域低緯度電離圏観測(SEALION)

主要な研究成果2点の概要について以下に示す

NICTのスーパーコンピュータを利用して高精細数値モデルを開発し、プラズマバブルの成長過程と微細構造の形成を初めて明らかにした(図1; Yokoyama et al., 2014)。比較的長い波長の初期変動から、細いプラズマバブルが自律的に成長し、F領域上部に到達した後に二股に分岐するなどの様子が再現された。これらはレーダー、衛星観測から知られているプラズマバブルの特徴と類似しており、従来の解像度の粗いモデルでは再現されなかった特徴である。

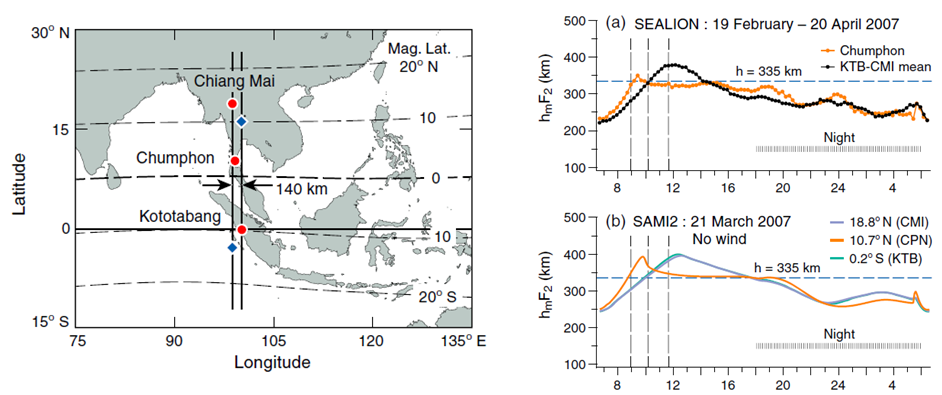

図1: 数値モデルによって再現されたプラズマバブルの構造

SEALIONイオノゾンデ観測データを用い、同一経度上の磁気赤道と南北磁気共役点の3地点における観測データから、電離圏F2層の高度(hmF2)の詳細な解析を行った。その結果、磁気赤道上では高度約330km以上には上昇せず、南北磁気共役点ではそれよりも高く成長することが明らかとなった(図2; Maruyama et al., 2014)。モデル計算との比較から、上向きのExBドリフトを打ち消すような拡散効果が働くためであることが示された。

図2: SEALION観測地点の地図(左図)と、hmF2の時間変化(右上図)とモデル計算結果(右下図)

上記の成果の他、SEALION観測データは多くの海外の研究者に利用されており、レーダー観測、大気光観測、GPS-TEC観測、モデル計算等との比較に活用され、多くの成果が挙げられている(論文リスト参照)

研究者

- 研究代表者:津川 卓也(情報通信研究機構 経営企画部)

- 研究代表者:横山 竜宏(情報通信研究機構 電磁波計測研究所 宇宙環境インフォマティクス研究室

![]()

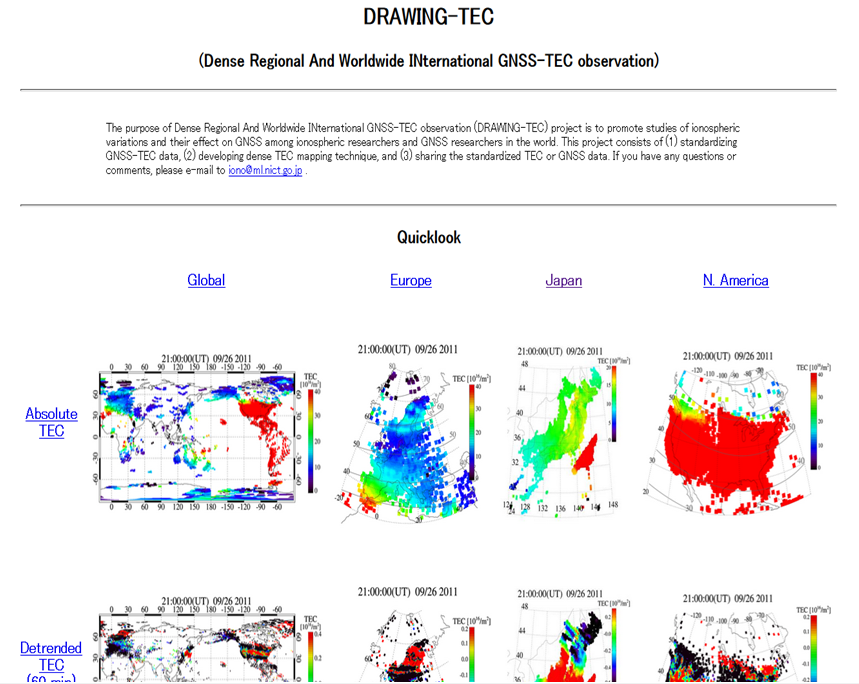

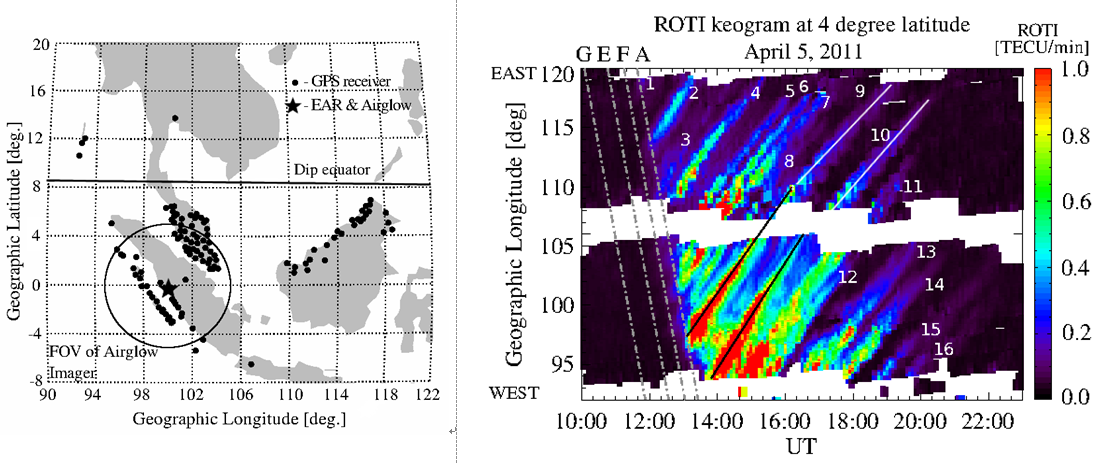

GNSS全電子数観測を利用した電離圏の研究

GPS受信機網データによる高解像度電離圏全電子数(TEC)観測

国内外のGPS受信機網データを自動収集し、受信機が密な地域(日本、北米、欧州)と全球の高解像度TECマップを自動作成するTEC観測システムを運用した。これらのデータベースのクイックルックおよびデータアーカイブはサイエンスクラウド上のウェブサイトで閲覧可能である(図1)。

図1. 高解像度GPS-TECデータ閲覧サイト[http://sc-web.nict.go.jp/GPS/DRAWING-TEC/]。絶対値TEC、TEC変動成分、ROTIの2次元マップを公開している。

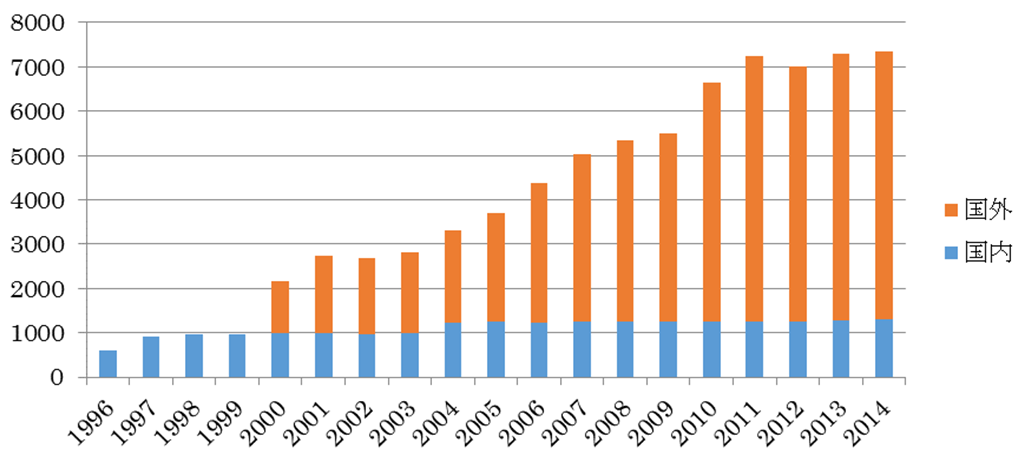

本年度に観測データを収集したユニークGPS観測点は7346点(2015年1月現在)となり、昨年に比べ増加している(図2)。

図2. サイエンスクラウドを用いて自動収集している国内外のユニークGPS観測点数の推移。

マレーシアにおけるプラズマバブル発生の特性解明

上記のTEC観測システムを用い、これまで観測点の少なかった東南アジア地域、特にマレーシアにおいて、プラズマバブルと呼ばれる電離圏擾乱の発生特性の解明を行った(図3)。プラズマバブルが、50kmから100kmの間隔を保ち断続的に発生している様子をGPS観測により初めて捉えることに成功した。

上記のTEC観測システムを用い、これまで観測点の少なかった東南アジア地域、特にマレーシアにおいて、プラズマバブルと呼ばれる電離圏擾乱の発生特性の解明を行った(図3)。プラズマバブルが、50kmから100kmの間隔を保ち断続的に発生している様子をGPS観測により初めて捉えることに成功した。

図3.マレーシアに展開されている地上GPS観測点データ(左図)を用い、これまで観測点が特に少なかった東南アジア地域でのプラズマバブルの発生特性を明らかにした(右図)[Buhari et al., 2014]。

磁気共役点観測によるプラズマバブル消滅過程の研究

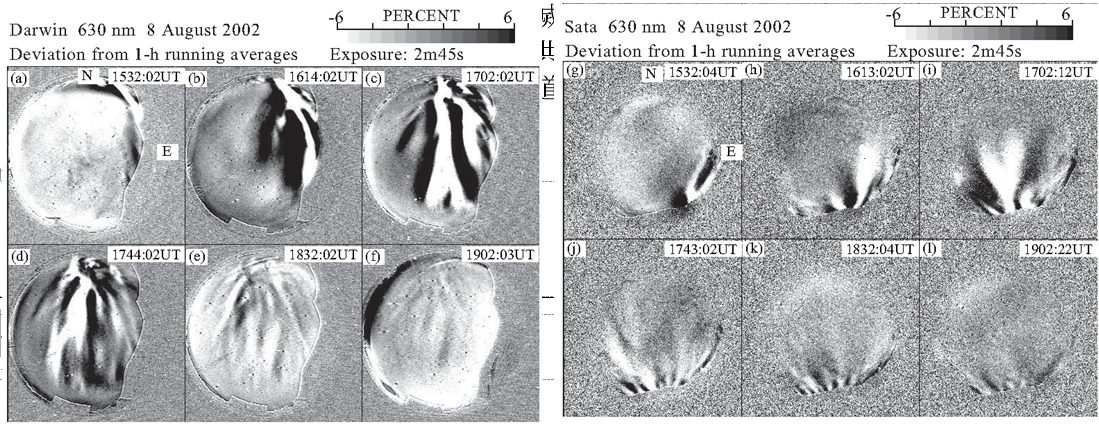

名古屋大学太陽地球環境研究所が佐多とオーストラリアのダーウィンに設置している全天大気光イメージャーにより、プラズマバブルが消滅する過程を二次元イメージング観測することに成功した。また、上記のTEC観測データを用いることにより、プラズマバブル内部の擾乱構造を捉え、プラズマバブルの消滅過程をさらに詳細に捉えることができた。佐多とダーウィンは、磁力線で結ばれた磁気共役点の関係にあり、南北両半球間の比較を行うことにより、プラズマバブルの消滅に赤道向き熱圏風が重要な役割りを果たしていることが明らかになった。

図4.2002年8月8日に、ダーウィン(左図)と佐多(右図)に設置された全天大気光イメージャーで得られた630nm大気光の全天画像。プラズマバブルが消滅する過程が捉えられている[Shiokawa et al., 2014]。

国内GPS観測点によるリアルタイムTEC監視システムの開発

国土地理院のGPSリアルタイムデータ利用したリアルタイムTEC変動監視システムの構築を開始し(図5)、サイエンスクラウド上のサーバーでリアルタイムGPSデータの受信と一次処理ができていることを確認した。

研究者

- 研究代表者:津川 卓也(情報通信研究機構 電磁波計測研究所 宇宙環境インフォマティクス研究室)

- 研究代表者:西岡 未知(情報通信研究機構 電磁波計測研究所 宇宙環境インフォマティクス研究室)

![]()

太陽風―磁気圏電離圏システム相互作用

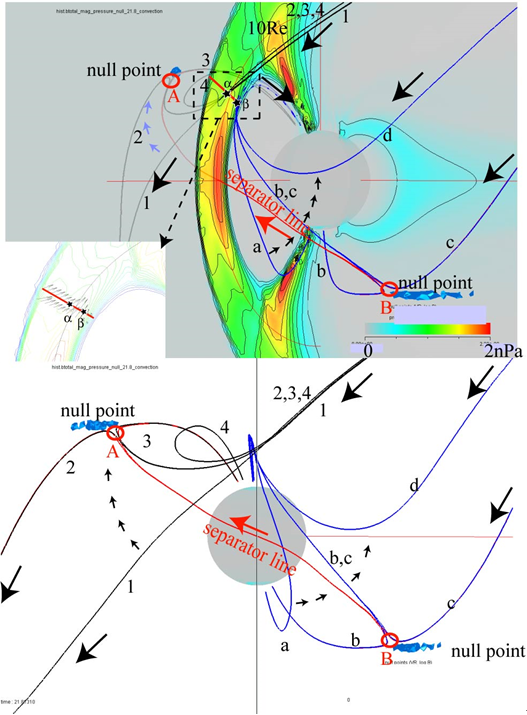

1)太陽風から磁気圏へのエネルギー変換と対流生成機構を解明する研究

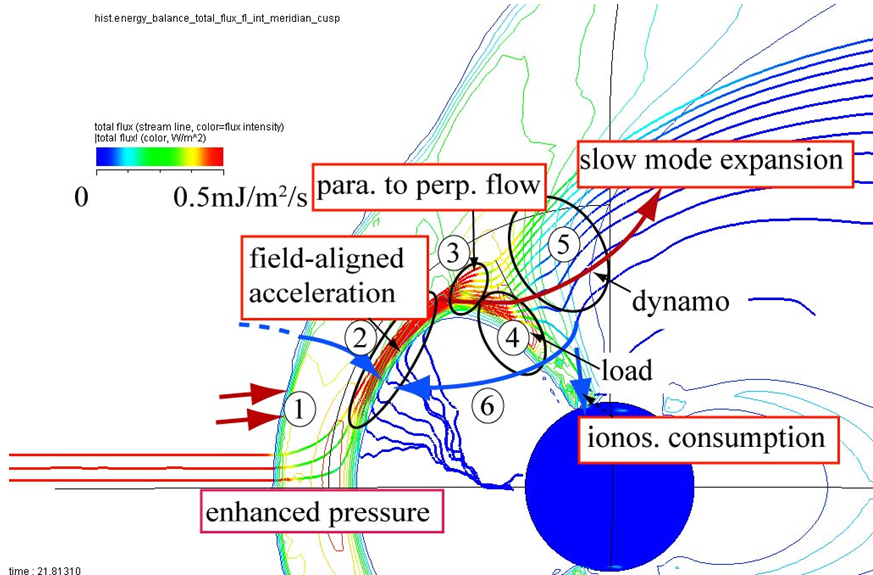

今年度は領域1型沿磁力線電流ダイナモの物理の解明を中心に研究を進めた。領域1型沿磁力線電流のダイナモを生成するエネルギー源は太陽風にあるということは広く受け入れられている。しかし、太陽風からダイナモ領域に至るエネルギー輸送プロセスはまだ解明されたとは言えない。我々は、グローバルMHDシミュレーションを用いて、この問題に取り組んだ。今回はIMFが南向きの場合を考えている。エネルギーの流れに沿って各領域におけるエネルギー輸送・変換過程をまとめると以下に示すようになる

(1) bow shockで太陽風運動エネルギーからmagnetosheathの熱エネルギーへの変換が起きている。(太陽風運動エネルギーからmagnetosheathの熱エネルギーへの変換)このことは、太陽風動圧がmagnetosheathの圧力分布を決めることを示している。(図2①)

(2) 図1に示すように、magnetopauseの磁場はNull-separator構造を示す。この構造の中で、magnetosheathのプラズマ圧分布は磁力線に沿った勾配を持つようになり、プラズマを磁力線に沿って、cuspに輸送する。(magnetosheathの熱エネルギーからcusp域の磁力線沿い運動エネルギーへの変換)なお、この過程はIMFが南向きの場合のみに現れる。(図2②)

(3) cuspに入った磁力線沿いフローはkinkした磁力線に沿って流れる際に発生する遠心力によって磁場に垂直なフローになる。同時に、cuspにプラズマを輸送し、cuspの圧力を上げる。(cusp域での平行流から垂直流への変換、さらに運動エネルギーから熱エネルギーへの変換)(図2③④)

(4) cusp高緯度域(mantle域)において、プラズマは磁力線方向に加速され、この領域から抜き去られる。一方、対流がこの領域で減速していることから、磁場は大きくなる。(mantleでの熱エネルギーから磁場エネルギーへの変換)これにより、領域1型沿磁力線電流のダイナモが駆動される。この過程はslow mode expansionとして捉えられる。(図2⑤)

結局、太陽風が持つ運動エネルギー(動圧)・熱エネルギー・磁場エネルギーのうち、運動エネルギーがmagnetosheathやcusp-mantle域での熱エネルギーに変換され、最終的に領域1型沿磁力線電流のダイナモを駆動している。磁場エネルギーから他のエネルギーにエネルギー変換を行うreconnectionはダイナモ生成にとっては主要な働きをしない。

この成果は現在論文にまとめ投稿中である。

図1:null-separator構造におけるプラズマの動きとそれに対応する磁力線。IMFBz<0、IMFBy<0。AとBはnull点。AにおいてIMFからopen磁力線へのつなぎ変えが起きている。IMF “1”の上にあるプラズマは”2”(IMF)→ ”3” (open) → “4” (open)に移動する。同様に、Bにおいてclosedからopen磁力線へのつなぎ変えが起き、closed磁力線 “a”の上にあるプラズマは”b”(closed)→ ”c” (open) → “d” (open)に移動する。

図2:領域1沿磁力線電流ダイナモ域(cusp-mantle領域)に至る力学的エネルギー(運動エネルギーと熱エネルギーの和)フラックスの流線。流線の色はフラックスの大きさを示す。①から⑤でのエネルギー変換は本文中に説明してある。⑥の青い流線は電磁エネルギーフラックス(ポインティングフラックス)。ダイナモ領域で熱エネルギーから変換された電磁エネルギーの一部は昼間のmagnetopauseに至る

2) 次世代磁気圏電離圏結合シミュレーションモデルを用いた太陽風の変化に対する磁気圏・電離圏の応答

グローバルMHDシミュレーションモデルへのデータ同化の有用性を実証する研究を進めた。このシミュレーションモデルは、MHD方程式を基礎とする磁気圏モデルとHall・Pedersen電流系を基礎方程式とする電離圏モデルとで構成されている。このとき、磁気圏モデルと電離圏モデルの境界では境界パラメータを変化させることでサブストームのオンセット位置や時間が異なってくることが分かっている。

本研究では、最も現実に近い境界条を求める方針で、観測値と計算値の差に対し評価関数を設定して適当な初期値から出発し、パラメータ空間での反復計算により評価関数が最小となる各パラメータの最適な組み合わせを推定する。

平成26年度は計算値と観測値の比較に電離圏プラズマ対流速度を用いることを決めた。

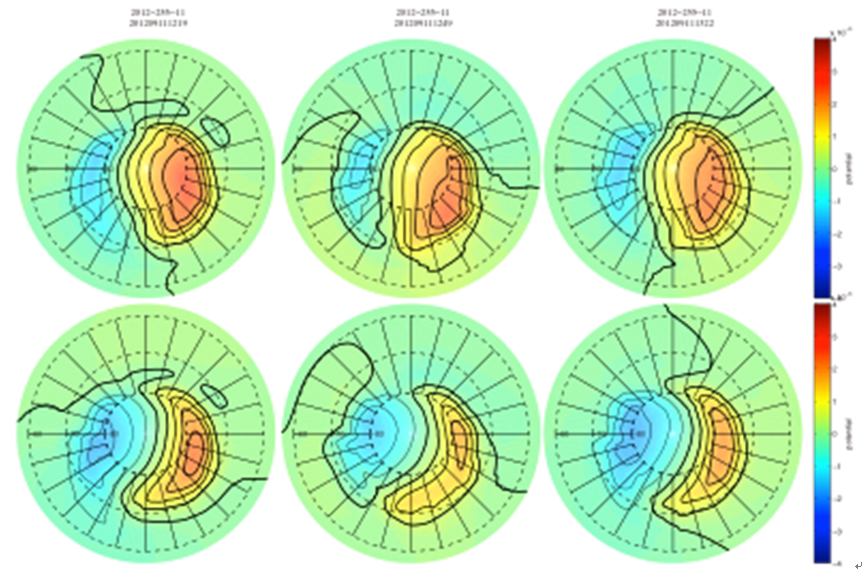

人工衛星ACEで観測された太陽風パラメータを外部境界パラメータとして与え、シミュレーションを実行し、シミュレーション結果から得られる電離圏プラズマ対流速度について観測値と計算値の比較検証を行った。再現を試みた期間は2012年9月11日11:00-14:00UTで太陽風の状態は電離圏対流が活発だが、サブストームと呼ばれるオーロラが爆発的に輝く現象が活発ではない期間を選ぶことで、できるだけSuperDARNレーダーの電離層エコーを多く観測できる期間を選んだ。この時の電離層電場ポテンシャルの様子を図1に示す。

図1: グローバルMHDシミュレーションモデルに実際に人工衛星ACEで観測された太陽風パラメータを入力して実行した結果。計算開始から1時間20分, 1時間50分、2時間20分経過した時点での電離層電場ポテンシャルを表示している。

その後、電離層電場ポテンシャルと磁場からプラズマ対流速度を計算し、SuperDARNレーダーネットワークで電離層エコーが観測された座標におけるレーダー視線方向の成分を計算した。この値と観測されたドップラー速度とを地磁気座標上に書き出し比較した(図2)。

図2: 計算値と観測値を比較するためにグローバルMHDシミュレーション実行結果(左図、カラーは電場ポテンシャル、黒矢印は電場ポテンシャルと磁場から求めたプラズマ対流を示す)とSuperDARNレーダーの電離層エコーから得られたドップラー速度(右図、カラー:レーダー視線方向のドップラー速度、黒矢印はシミュレーション結果から得られたプラズマ対流速度のレーダー視線方向成分)とを地磁気座標上に描いた

その結果、図1および2で示されるように、定常的な磁気圏では境界パラメータの変化による影響よりも太陽風パラメータによる影響の方が大きい。しかし、図M-2およびM-4で示されるように、サブストームと呼ばれるオーロラが爆発的に輝く現象が起きる状態では、境界パラメータの変化によって電離層電位分布が大きく異なる様子が見てとれる。これらの図から、境界パラメータの変動によって磁気圏や電離圏に現れる効果は非線形である可能性が考えられる。すなわち、境界パラメータの値を少しずつ変えながら最適値を探すナッジング法と呼ばれるデータ同化手法を用いる場合には、その評価関数の極小値が複数存在する場合があり得る。

今後は、サブストームを発生させる直前の電離圏の物理量についてSuperDARNデータや磁場データなどの観測値と比較し、観測結果に最も近い計算結果をもたらす係数の組み合わせを発見する。つまり幾通りもの境界パラメータの組み合わせについてシミュレーションを実行して電離圏における物理量を再現し、最も観測結果に近いシミュレーション結果を抽出する。

研究者

- 研究代表者:久保田 康文(情報通信研究機構)

![]()

NICTサイエンスクラウドを用いたゲノムデータ管理基盤に関する研究開発

患者ゲノム配列から変異・多型を検出するために、一連の解析処理を行う環境を構築し、試験的に処理を行い、処理速度を検討した。

1.解析環境の構築

(1)一連の解析に必要なアプリケーションのインストール

・ BWA Burrows-Wheeler Aligner

・ GATK Genome Analysis Toolkit

・ SAMTools Sequence Alignment/Map

・ Picard

・ snpEff

(2)参照配列の入手

・ ヒトゲノム参照配列

・ dbSNP登録多型

2.解析処理

・ サンプルデータの入手(Fastqファイル)

・ 参照ゲノム配列へのマッピング

・ 重複リード除去

・ Indelコール用の再アライメントと塩基クオリティスコア再計算

・ カバレッジの計算

・ SNVのコール

・ Indelのコール

・ 変異のアノテーション

3.処理速度

ローカル環境と同程度の処理速度であったため、今後、処理の並列化を行い、処理速度の向上を目指す。

研究者

- 研究代表者:原田 憲治(株式会社カイ)

![]()

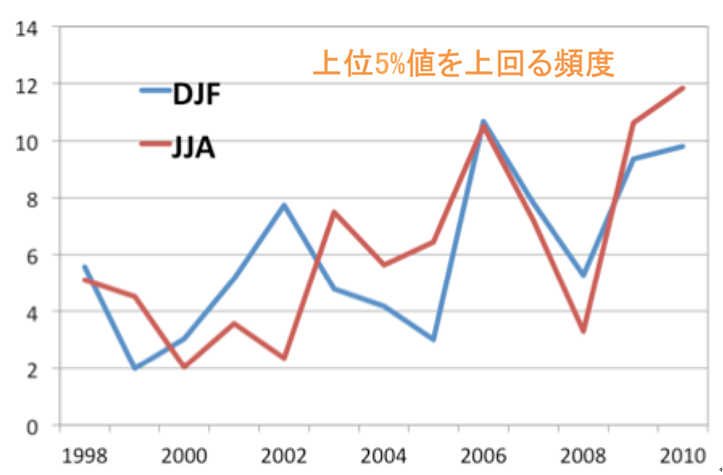

GNSS可降水量データベース

日本域の1000点ほどのGNSSデータを用い可降水量の長期変動を調査した。データは現在品質管理中であり随時公開予定である。解析結果として、全データの上位5%を上回る頻度が緩やかに増加している傾向がみられた。近年の気候変動と密接に関係することから、水蒸気量の均質的なデータの整備が不可欠である。

図:上位5%値を超える可降水量を観測した頻度(5%値は全統計量から算出)。

研究者

- 研究代表者:藤田 実季子(独立行政法人海洋研究開発機構)

![]()

気象分野におけるビッグデータ利活用技術の研究

ひまわり初号機から7号機までのデータ及び平成26年度と平成28年度にそれぞれ打ち上げが予定されているひまわり8号・9号の大容量データを、分散アーカイブ等の情報通信技術の実証研究を行っている情報通信研究機構のNICTサイエンスクラウドに提供し、気象庁外の多様な研究コミュニティーさらには広く一般の利用者に利活用しやすい形で提供する技術の研究を、気象庁と情報通信研究機構が共同して行う。

具体的には、NICTサイエンスクラウドのデータ収集技術(NICTY・WONM等)を用いて、気象庁が用意するサーバー(ひまわりクラウド)から気象衛星ひまわりの観測データを収集する。

収集したデータは、NICTサイエンスクラウドのデータ管理技術(広域分散ストレージ、トレーサビリティー、WSDBank等)を活用して管理する。さらに、NICTサイエンスクラウドのアプリケーション(STARStouch等)による公開の試行などを行う。

研究者

- 研究代表者:大野 智生(気象庁観測部気象衛星課)

![]()

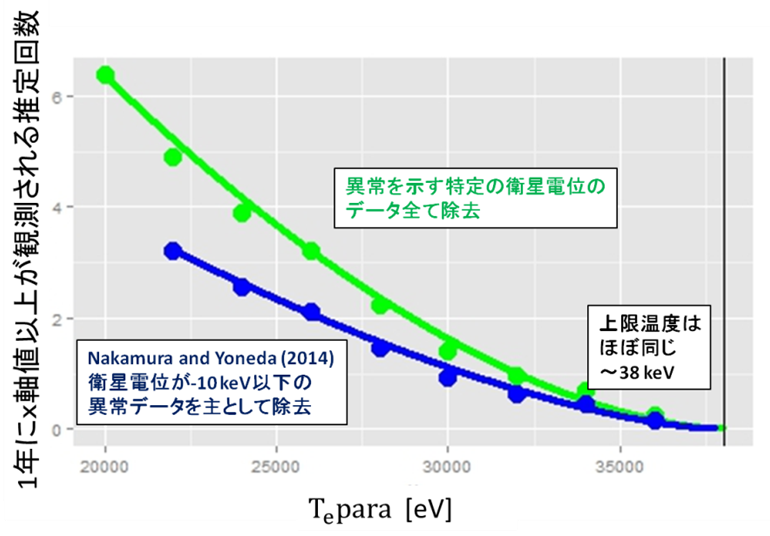

静止軌道衛星帯電プラズマ環境の解析および予測の研究

LANL静止軌道衛星の延べ約39年分におよぶキーパラメーターのデータセットを用いて静止軌道プラズマ環境の解析をおこなった。本研究では、高電位の衛星帯電を引き起こすと考えられる大規模なサブストームに伴う非常に高温な電子が観測されるイベントの発生頻度とその温度の上限値を調べた。非常に高温な電子が観測されるイベントは、極稀にしか起こらず、全データ数から見ると極めて少ないため、データ全体を用いた通常の統計解析では過小評価につながる危険性が高い。そのため、データ分布の裾の極端領域に焦点を置いた極値統計手法を用いることで、その発生頻度と上限値の推定を行った。また、キーパラメーターのデータセットには観測値から物理パラメーターに変換する際の計算間違いと考えられるエラーデータが多数含まれていることがわかっている。しかし、正しいエラーデータの除去方法は明らかではないため、(1)変換エラーは通常時より、荒れた宇宙環境時のプラズマ温度が高い時に多く起こり易く、通常時は起こっていてもデータ総数より非常に少ないという仮定のもと、高温電子の領域のみからエラーデータを除去する(楽観的)場合と(2)全データから少しでも怪しいデータを全て取り除く(悲観的)場合について、それぞれ極値統計解析をおこなった。

図1は、ある温度以上の電子温度(横軸)のイベントが、1年間に観測される推定回数(縦軸)を示した図である。図中の下のグラフは(1)、上のグラフは(2)の場合で、発生頻度は約2倍異なった結果が得られた。正しい推定回数は、この2つの結果の間に存在すると考えられる。また、図中右の縦線は、上限温度の推定値を示しており、これは(1)(2)の両方の場合でほぼ同じ値になった。

現在、電子温度以外に、電子圧力、イオン温度・圧力についても解析を進めている。

図1:電子温度の磁場に平行成分の極端事象の発生頻度

研究者

- 研究代表者:中村 雅夫(大阪府立大学)

![]()

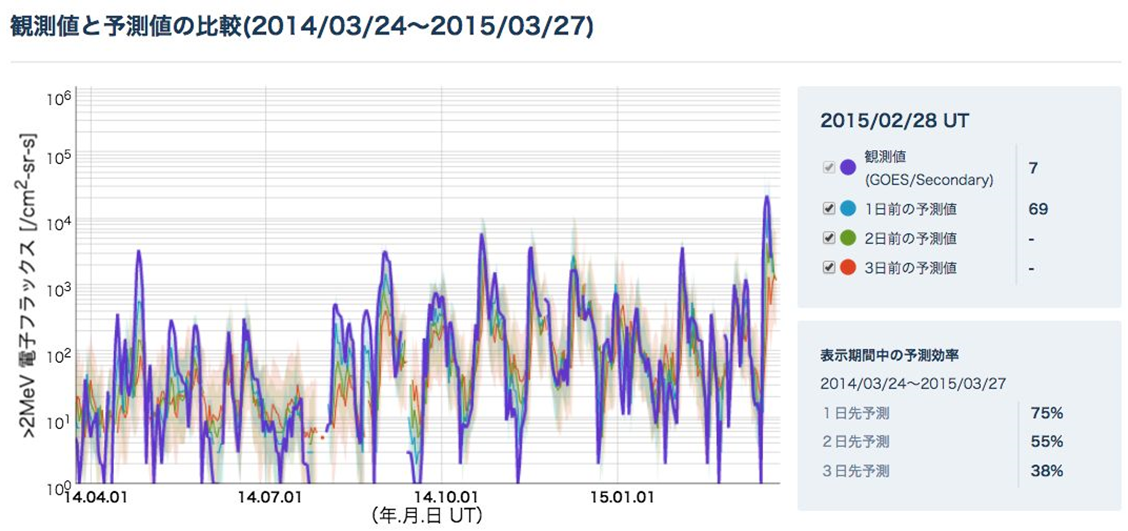

ジオスペース・放射線帯予測

1)放射線帯経験予測モデルの開発及び予測サービスの運用

放射線帯粒子の経験の予測モデルについては、NASAの内部磁気圏探査衛星Van-Allen Probesのデータを用いて、Lが3~6の領域の放射線帯電子フラックスの経験予測モデルの開発を行った。また、Lによって、予測精度が高くなる入力パラメータ(太陽風、地磁気活動)の組み合わせが異なることが明らかになった。

静止軌道上の高エネルギー電子フラックス予測サービスについては、大きな問題も無く順調に運用が行われている。観測値と予測値の比較を下記に示す。予測効率は、1日先、2日先、3日先でそれぞれ75%、55%、38%となっている。

2)放射線帯・ジオスペース数値予測モデルの開発

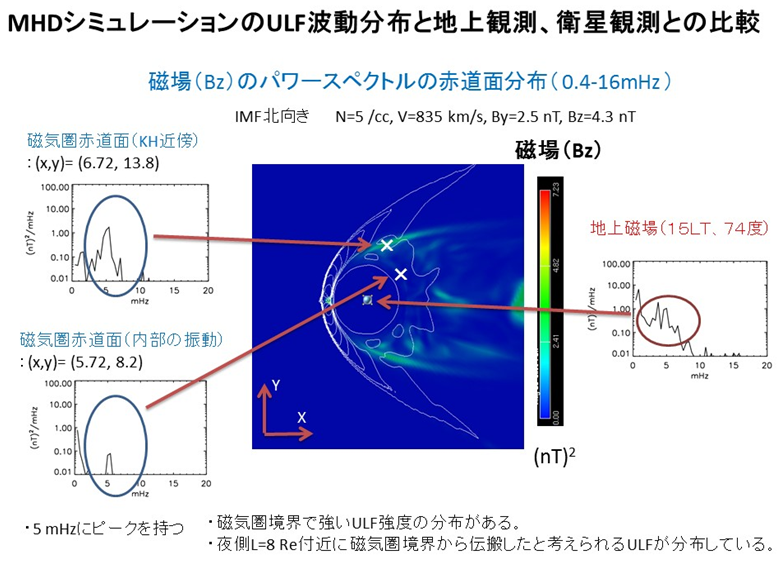

グローバルMHDシミュレーションによるジオスペースじょう乱現象の再現・評価として、磁気圏内に励起されるULF波動の強度分布を調べた。

KH不安定で引き起こされる磁気圏-電離圏のULF波動についてスペクトル解析を行った。 図2は赤道面におけるULF帯で積分した磁場変動の強度分布である。磁気圏境界近傍で強いULF強度の分布が見られる。またL=8 Re付近にKH不安定の変動から伝搬してきたと考えられるULF強度が強い領域が見られる。今後、この結果を観測データと比較し、シミュレーションの精度や再現性の評価を行っていく。 また、サブストームに伴う静止軌道への中エネルギー粒子注入の予測に向け、過去に実施したリアルタイムMHDシミュレーションとLANL衛星粒子データとの比較を行った。大量データ処理のために、サイエンスクラウド上の並列処理環境を利用した(図3)。

3)ジオスペース環境変動の観測及び地磁気脈動現象の検出

ジオスペース環境変動の観測として、WONMによる通信トラフィック、リモートサーバのモニタリング、及び自動データ収集を定常的に実施している。本システムの運用に関して論文にまとめ、DataScienceJournalに掲載された。また、2015年1月より、ひまわり8号に搭載された宇宙環境モニター(SEDA)の準リアルタイムデータ収集を開始した。

収集した観測データ(地磁気、HFレーダ、Van-Allen Probes)を用いて、2013年1月6日に発生した惑星間空間衝撃波に伴うPc5地磁気脈動の研究を行っている。地上多点観測とVan-Allen Probesのデータを組み合わせることで、同現象が、動圧上昇にともなって磁気圏圏界面に生じたK-H不安定性に伴う圧縮性の波動が観測されたものであることを示唆している。

研究者

- 研究代表者:長妻 努(宇宙環境インフォマティクス研究室)

![]()

南極観測

WONMを用いた南極昭和基地における電離層定常観測データ及び関連データの収集

広域観測ネットワーク監視システム(WONM)を用いて、南極昭和基地における電離層定常観測の活動として、「イオノゾンデ観測」、「GPSシンチレーション観測」、及び関連する観測データとして「地磁気」、「リオメータ」等のデータ収集を実施した。また、南極昭和基地、アラスカ、稚内、サロベツで実施しているライブカメラのデータについても収集を行った。昨年度の経験を踏まえ、転送プロセスを分散化することによって、今年度は未転送ファイルの増加はほとんど見られなかった。

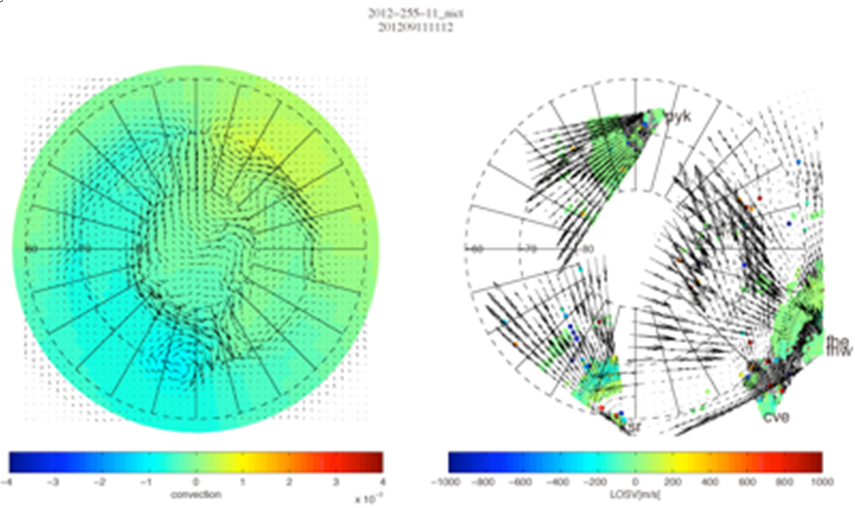

長波標準電波の電界強度・位相情報の解析及び中・長距離伝搬計算手法との比較・検証

しらせ船上で、長波で送信している日本標準時(40,60kHz)の電界強度、位相の精密計測を行い、その結果と中・長距離伝搬計算手法との比較を行った。上の図が40kHz、下の図が60kHzである。赤線が実測値、緑線が補正後の値、青線が計算手法の結果である。計算手法と補正後の実測値は概ね良い一致を示している。

図1 しらせで計測した長波標準電波の電界強度変動の測定結果(上:40kHz、下60kHz)

GPS観測データフォーマット(RINEX)の再処理

南極昭和基地で計測しているGPS観測データのRINEXフォーマットに誤りがあることが判明し、同データの再処理を実施した。

研究者

- 研究代表者:長妻 努(電磁波計測研究所 宇宙環境インフォマティクス研究室)

![]()

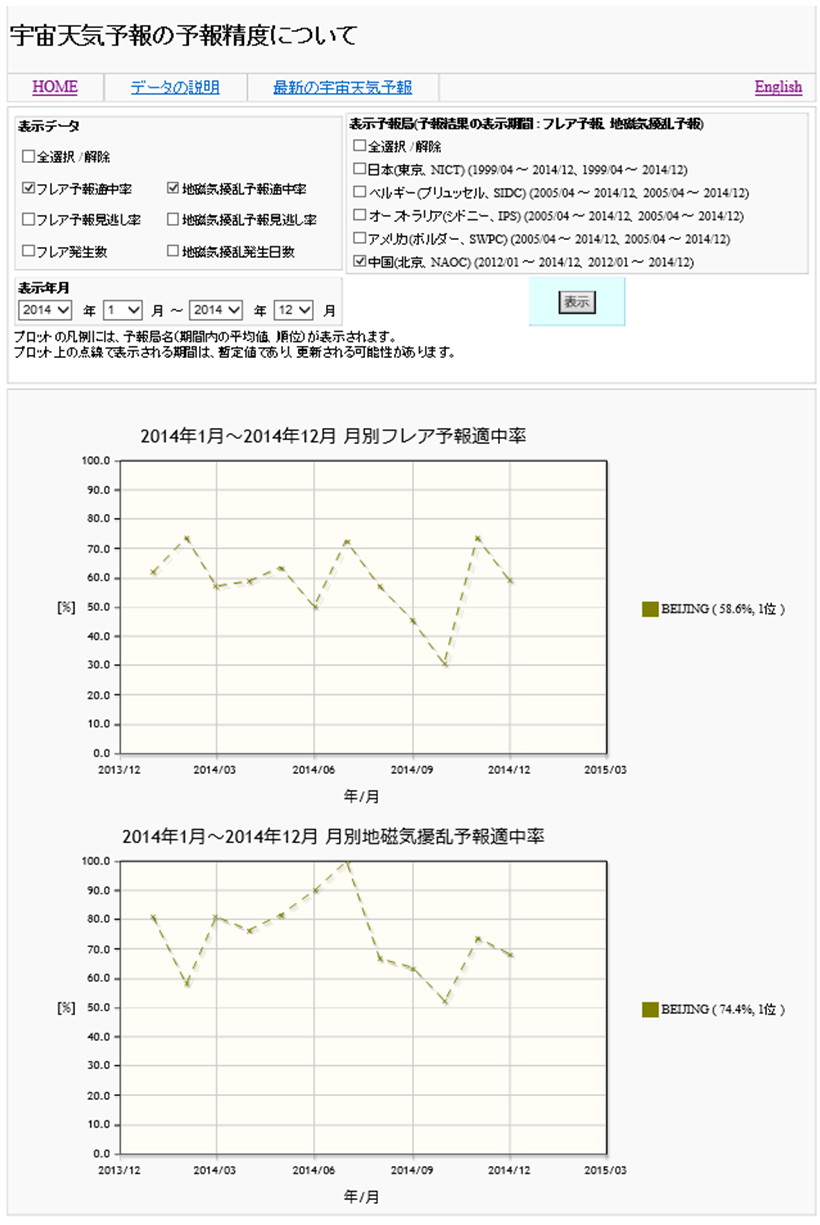

次世代宇宙天気情報処理の研究

研究者

- 研究代表者:亘 慎一(情報通信研究機構 宇宙環境インフォマティクス研究室)

![]()

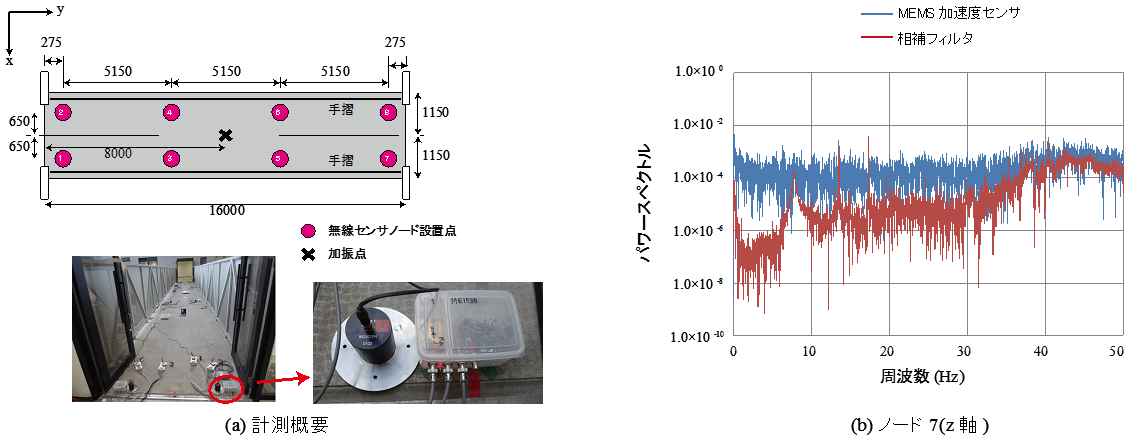

社会インフラのメインテナンスに資するシミュレーションとセンシングデータの解析

1. 緒言

H25年度NICTサイエンスクラウドでは,橋梁の検査の効率化を目指して,多点に配置されたMEMSセンサから得られる振動データを一元的に収集・制御する無線計測システムを構築した.このシステムは,多点で計測されたデータを処理し,クラウド上で橋梁の動的挙動を3次元的に表示する技術である.H25年度は歩道橋(鋼橋)の振動計測に適用し,本システムの有用性は確認できたものの,道路橋などの比較的長いスパンの橋梁や,コンクリート橋などへの応用が課題であった.このMEMS 加速度センサは,圧電型加速度センサに比べると定常ノイズが混入しやすいという欠点がある.そこでH26年度は,本システムにおけるMEMS 加速度センサの精度及び信頼性の向上を目指して,カルマンフィルタの導入を検討した.カルマンフィルタは,計測値からセンサの状態量を推定するための手法であり,H26年度はMEMS センサの定常ノイズを除去すること,さらに異種センサの使用を想定したセンサフュージョンの可能性について検討した.ここでは,センサフュージョンの結果について述べる.

2. センサフュージョンの検証実験

1つの測定対象に対して,異なる2つのセンサから計測されたデータを統合し,カルマンフィルタを用いてセンサフュージョンを行う方法を相補フィルタという.H26年度は,圧電加速度センサを用いて,相補フィルタによるMEMS加速度センサのノイズ除去の検証を行った.図に示す連絡通路にセンサを設置し,連絡通路中央に約12kgのおもりを落下させ,振動試験を行った.図(a)に示すセンサとして,アンプ内蔵型のBA24ZCFM(富士セラミック社製,高感度圧電型) を使用した.連絡通路には8 個のセンサノードを設置した.なお,この高感度センサの測定レンジは±10/1.5G,センサ感度は1.5V/G である.サンプリングレートは1kHzで,100Hz のローパスフィルタを用いて計測した.図(b)は計測した加速度波形のフーリエスペクトルである.ここではノード7 のz 軸加速度のフーリエスペクトルを示している.曲げ1 次の固有振動モードが7Hz 付近に現れ,高周波になるにつれて他のモードが出現する.この結果から,相補フィルタ適用前ではノイズに埋もれて確認することができていなかった高次の固有振動数を読み取ることができる.以上より,ノイズに埋もれた固有振動数を相補フィルタによって識別でき,本手法の有効性が検証できた.

3. まとめと課題

H26年度は,無線計測システムの精度向上を目的として,カルマンフィルタの導入を試みた.ここではセンサフュージョンの有効性を検証したに過ぎないが,本手法を導入すればクラウドを利用した橋梁動態の3 次元可視化の高精度化が実現できると考えられる.次年度以降,クラウドとの融合を積極的に検討していきたいと考える.

研究者

- 研究代表者:中畑 和之(愛媛大学大学院理工学研究科)

![]()

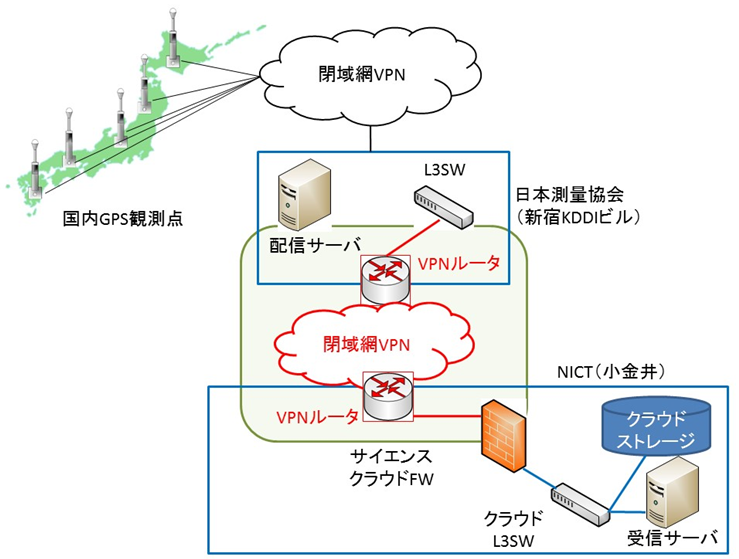

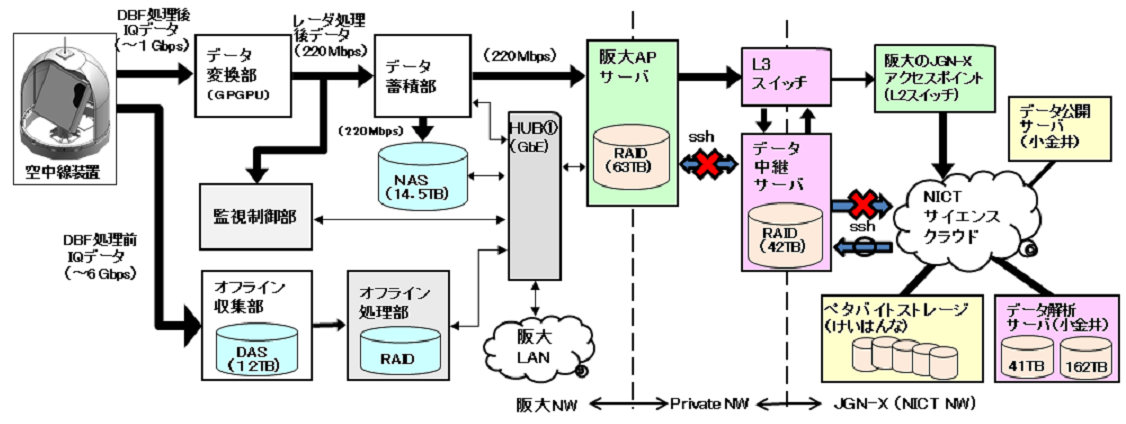

フェーズドアレイ気象レーダのデータ利用システム

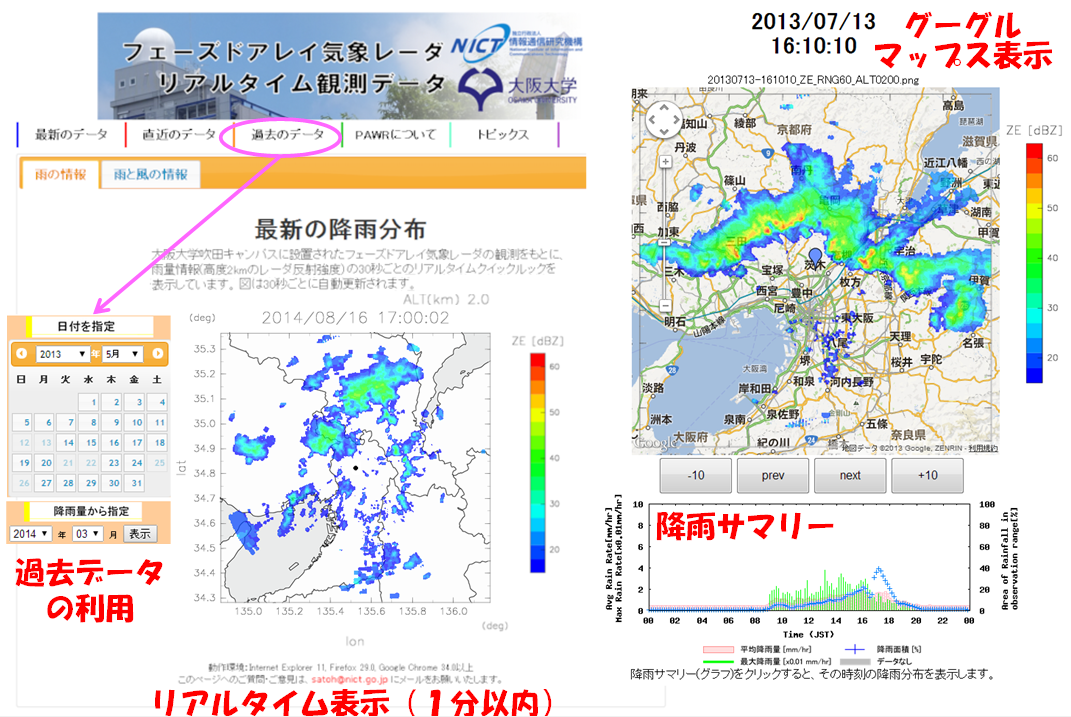

これまでに主要な開発を終了した大阪大学設置のフェーズドアレイ気象レーダのデータ利用システムの概要を図1に示す。観測データは全て上流側から自動転送されるようになっており、大阪大学に設置されているデータ蓄積部・阪大APサーバ-・データ中継サーバをそれぞれ経由して、NICT小金井のサーバとけいはんなのペタバイトストレージまでデータがリアルタイムで流れていく。データ中継サーバより下流のサイエンスクラウドからは、セキュリティ確保のためにL3スイッチを挟んで大阪大学のネットワーク(阪大APサーバ等)にはアクセスできない仕様となっている。転送されるデータレートは10秒観測モードの場合に最大220Mbpsとなり、阪大のJGN-Xアクセスポイントまでの回線等にボトルネックが存在するが、このシステム構成で最終のペタバイトストレージまでリアルタイムの(取りこぼしなしの)データ転送が実現されている。平成26年度からはサーバ監視やデータ管理などの保守作業も含めて定常運用を行っている。また小金井に設置されたデータ解析サーバでは、利用者の便宜をはかるために転送データは2週間程度一時保存しておく一方で、ストレージ容量の節約のために最終的な保存データは無降雨時の一部の観測データ(通常の解析では使わないレベル1データなど)の自動削除を行っている。

最も即時性を要求されるWebページ表示用のクイックルック画像は、阪大設置のデータ中継サーバで作成して、軽いpngファイルとして小金井のデータ公開サーバに送られている。その結果、阪大フェーズドアレイ気象レーダのWebページ(http://pawr.nict.go.jp/)では、観測終了後1分程度で最新の降雨分布が公開されている(図2)。この観測データ公開ページではリアルタイムデータ表示だけでなく過去データの利用に力を入れており、日付のカレンダー入力、10分毎のQL画像一覧表示、1日毎の降雨サマリー(平均降雨量、最大降雨量、降雨面積のグラフ)、月指定による1週毎の降雨サマリーなどから希望時刻にマウスクリックでジャンプすることができる。また、グーグルマップス表示では、地図と一緒に自由に拡大・縮小・移動ができ、拡大画面では降雨分布の30秒毎の変化が実感できる。

研究者

- 研究代表者:佐藤 晋介(NICT 電磁波計測研究所 センシングシステム研究室)

![]()

極端気象降水監視システムとクラウド連携による竜巻・豪雨の発生過程の研究

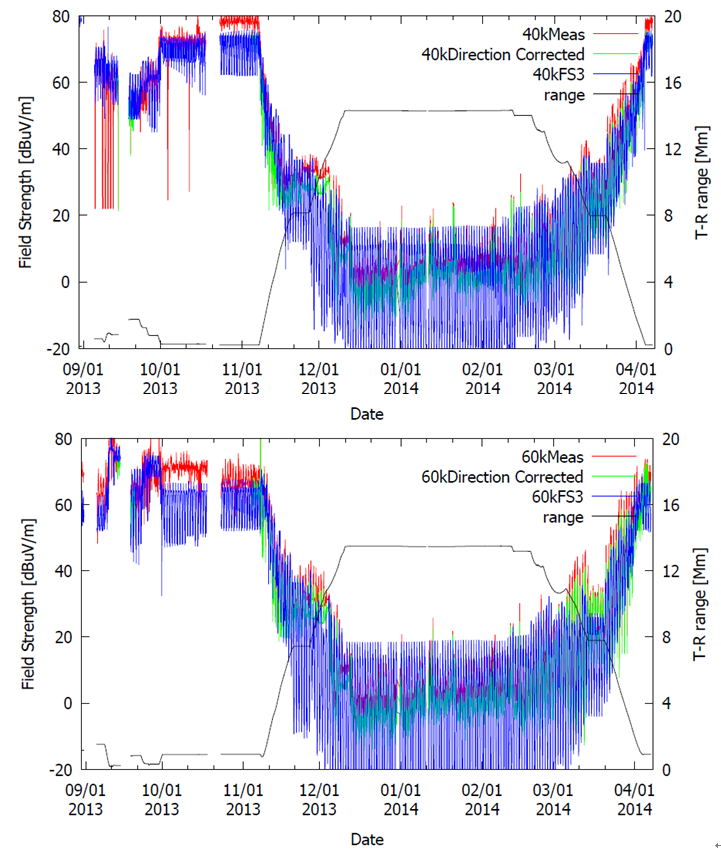

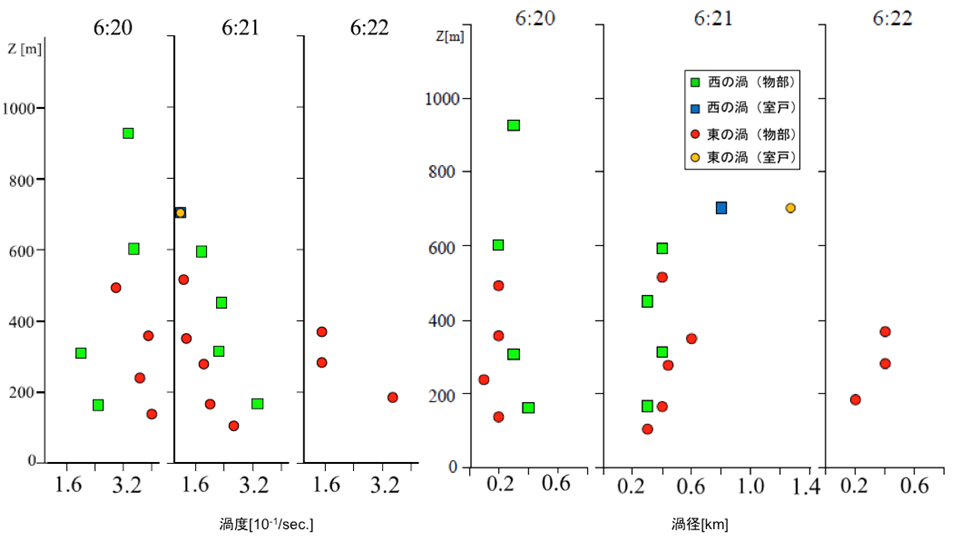

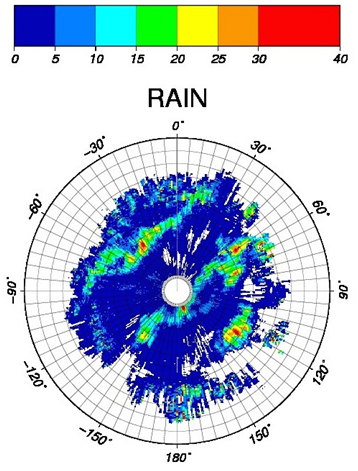

本研究では、高知大学に設置された極端気象降水監視システムによる常時観測データをNICTサイエンスクラクラウドにアーカイブして解析し、竜巻、豪雨等の発生条件を明らかにし、リアルタイムの検知システムにむけた検討を行うことを計画している。具体的には(1)二重偏波ドップラーレーダーによる観測と解析 と(2) 多点気象監視カメラによる雲画像の解析を行う。 (1)については、本年度はサイエンスクラウドへのデータ移行準備として、本学朝倉レーダーおよび物部レーダーのデータフォーマットの共通化を実施した。サイエンスクラウドへのデータ移動については各レーダーに端末WOAMを設置し、共通フォーマットへのデータ変換を行って直接サイエンスクラウドに送信する予定であるが、朝倉レーダーと同じ日本無線のレーダーについては試行がなされ、次年度の実際の設置に向けて調整を行いつつある。 本年度中に観測された顕著事例として、台風201408号の接近に伴い7月10日に高知空港周辺で発生した竜巻被害に関して、図1に示すように物部レーダーと気象庁室戸レーダーにより竜巻をもたらした親雲の構造について詳細に捉えることができ、夏季にも関わらず雲頂の低い親雲であったことや、下層で竜巻となっている2個の渦のさらに南側にガストフロントが形成されている様子などを明らかにした。2個の渦については高度100mまでの渦径や渦度の高さ方向分布を図2に示すように捉えることができ、上陸後の6時21分には二つの渦が共に下層ほど径が小さくなり渦度が大きくなる様子を明らかにした。また、台風201412号に伴う8月2日の高知市周辺の強雨に関する偏波パラメータの確認や、台風201418号のアウターレインバンドの外縁に形成された台風の半径方向に並ぶ波状雲列(図3)の解析などを行った。

図1 高知大学物部レーダーと気象庁室戸レーダーによる竜巻をもたらした親雲の各高度断面の様子。図中の丸印は竜巻の元となる渦を表す。

図2 レーダーで捉えた竜巻渦の渦度(左)と渦径(右)の高度分布

図3 朝倉レーダーによる台風201418号の周辺に形成された波状雲を示す降水強度

2. 多点気象監視カメラによる雲画像の解析

本年度は予備検討として、雲画像からのオブジェクトの自動抽出、反自動ラベリング過程の実装、検証と、オブジェクトやオブジェクト集合のデータモデルの検討を行った。この手法により降水システムが生成消滅する様子を反自動的に抽出、要約することが可能になった。現状では2台のレーダー設置場所に4方向を向けて設置している気象監視カメラの映像は本学研究室内のデータサーバに蓄積しているが、解析しやすいフォーマットへの変更を検討した上でサイエンスクラウドへの格納と自動抽出過程の実装は次年度以降行う予定である。

研究者

- 研究代表者:本田 理恵(高知大学自然科学系理学部門)

![]()

福島原発事故に伴う放射性物質の初期拡散沈着過程把握のためのデータベース構築とグラフィック化

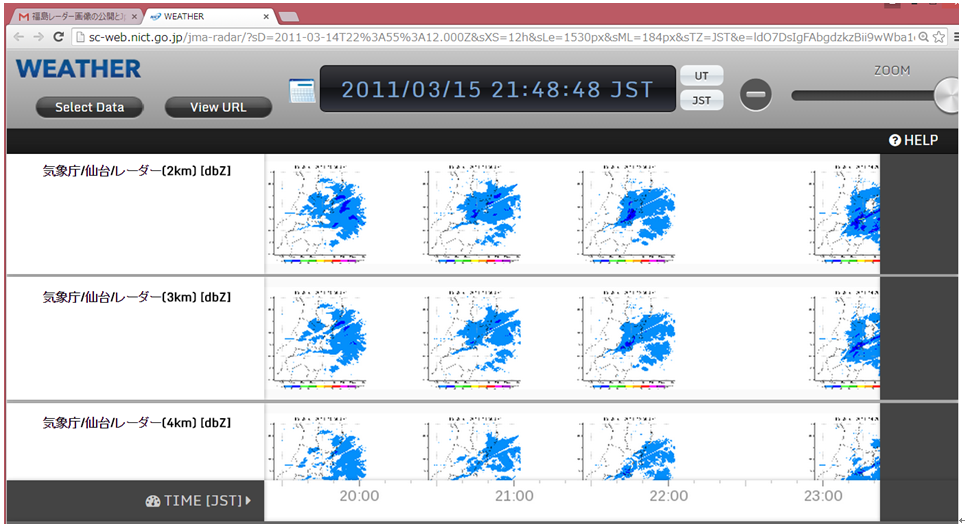

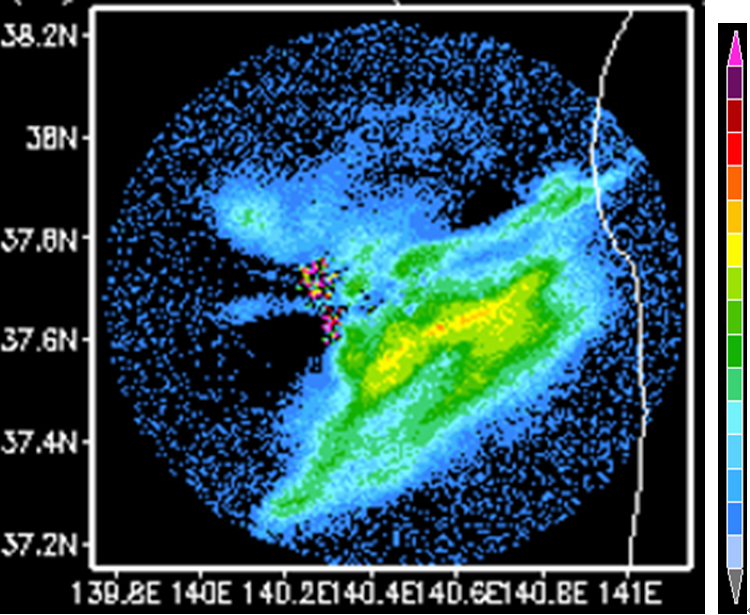

平成26年9月からNICTサイエンスクラウドを使用させていただいた。半年余りの間の成果を報告する。京都大学防災研究所との共同研究として、福島の原発事故に関する初期の放射性物質の拡散沈着過程の理解に資する各種気象水文データを収集、一部は独自データを作成した。レーダーの解析計算とグラフ化は、自前のLinuxサーバーで行ったが、その3次元データを、NICTサイエンスクラウドにリンクされたSTARStouchから公開できるよう準備した。主として石原京都大学教授により作成された、気象庁のC-bandレーダーによる3次元反射強度データは、どの高度から降水があったかを知る上で重要で、大気拡散モデルの検証や、拡散モデルと合わせて使用する上でも重要である。また、福島大学によるX-bandレーダーは、比較的近くの降水をC-bandレーダーよりよく再現しており、両者とも広くしられる高線量地域の分布の基となったと考えられる事例が存在する。これらは、広く公開利用されるべきデータであり、海外からも問い合わせを受けたが、レーダーの使い方に慣れない他分野のユーザーには適切な説明や共同研究としての利用が望まれる(山岳の存在や降雨減衰、ノイズ、降雪時の注意など)。このため、STARStouchに画像化したデータを整備し、説明文書を用意した。

図1 STARStouchによる、気象庁仙台レーダーを中心とするレーダーの反射強度の3次元分布(高度1km間隔、時間10分間隔)。他に東京レーダーを中心とする画像も用意した。

図2 福島大学X-bandレーダーの降水量(相対値)例。2011年3月15日23:55-24:00頃。(中心は福島大学、半径60km。140.3E, 37.7N付近のピンク色等の高い値は安達太良山であり降水ではなく、その西側の降水は測れない)

研究者

- 研究代表者:谷田貝 亜紀代(名古屋大学太陽地球環境研究所)

![]()