年度利用報告

平成25年度

時系列データ表示アプリケーション(STARStouch)の開発

Integrated Satellite Observation SIMulator for a Coherent Doppler Lidar (ISOSIM-L)による衛星搭載ドップラーライダーのフィジビリティスタディ

太陽圏の巨視的構造とダイナミックスの研究

NICTサイエンスクラウド高速データ転送表示技術開発

NICTサイエンスクラウドセキュリティ技術開発

GNSS可降水量データベース

大規模分散ストレージを活用した磁気圏のシミュレーションの可視化

科学衛星搭載プラズマ波動観測器で得られた波形データの特徴解析

太陽風―磁気圏電離圏システム相互作用

社会インフラのメインテナンスに資するシミュレーションとセンシングデータの解析

ジオスペース・放射線帯予測

南極観測

惑星間空間磁場北向き時の磁気圏電離圏対流機構の解明

SS-MIX標準ストレージのNoSQL実装と並列分散処理の検証

次世代宇宙天気情報処理の研究

太陽圏モデリング

宇宙天気シミュレーション

GNSS全電子数観測を利用した電離圏の研究

SMILESデータ処理

静止軌道衛星帯電プラズマ環境の解析および予測の研究

東南アジア域低緯度電離圏観測(SEALION)

大気圏-電離圏長期シミュレーションデータの解析

SALMON・亜熱帯・都市環境観測データネットワークシステム

![]()

NICTサイエンスクラウド高速データ転送表示技術開発

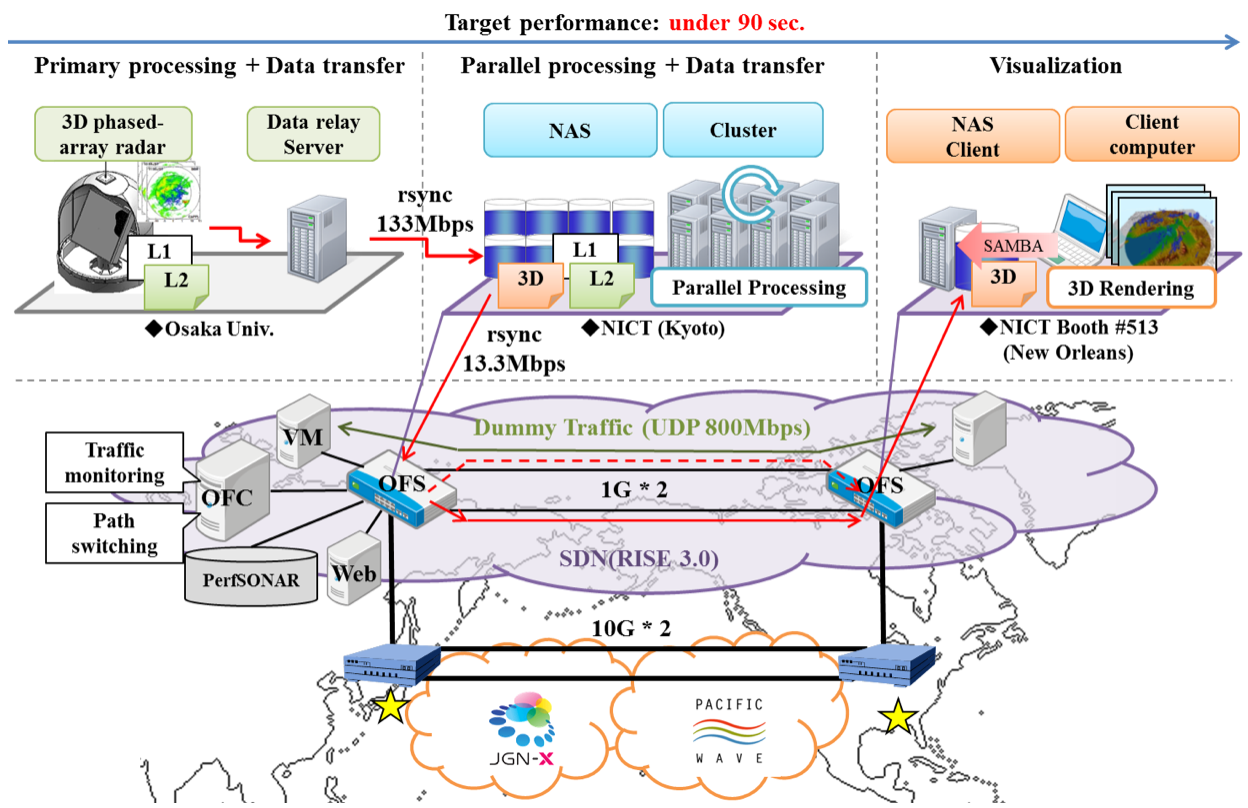

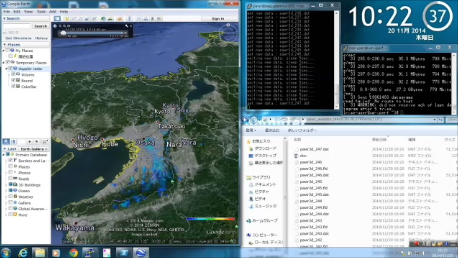

アプリケーションデマンドでネットワーク制御を行う環境を整備し、フェーズドアレイ気象レーダと連動したリアルタイム可視化システムを事例として、SC14でグローバルR&Eネットワーク上における3次元降水分布描画性能の実証デモを行った。

図1 フェーズドアレイ気象レーダ&SDNと連動したリアルタイム可視化システム

RISE上でフェーズドアレイ気象レーダのリアルタイム可視化システムを動作させ、米国で約2~3分前の大阪の降雨状況をGoogle Earthを介して表示することができた。なお、リアルタイム可視化システムは、約1分~1.5分前の大阪の降雨状況を東京で表示が可能である。また、OpenFlowによりパケット混雑の状況に応じて日米間の2つの回線の切り替えた後もリアルタイム可視化システムが継続して動作することを確認できた。perfSONARと連動したWebモニタリングの結果では、回線の切り替え時間は約1分であることを確認できた。

図2 米国で約2~3分前の大阪の降雨状況をGoogle Earthを介して表示した結果

図3 OpenFlowによりパケット混雑の状況に応じて日米間の2つの1Gbps回線の切り替えた時のネットワークトラフィックモニタリングWebの出力結果

研究者

- 研究代表者:渡邉 英伸(情報通信研究機構 統合データシステム研究開発室)

![]()

時系列データ表示アプリケーション(STARStouch)の開発

NICTサイエンスクラウドでは、時系列観測データの融合WebアプリケーションとしてSTARStouch(仮称)を開発している。平成25年度は、STARStouchの設計、試作を行った。以下、その概要である。

- STARStouch設計

- STARStouch試作

Webアプリケーションでは、複数の時系列データについて比較し、さらに時間幅をダイナミックに変更できるUIの設計を行った。複数時系列データについては、データファイルの存在バー表示、ラインプロット、ダイナミックスペクトル、イベント(多色バー)、画像サムネイルなどで時間方向に表示する。データファイル存在バーはすべてのデータの基本とし、このバーをクリックすることでデータファイルをダウンロードできる。すべてのデータバーはドラッグ&ドロップによりデータ表示位置を上下することができる。また、複数データを透明または半透明表示してオーバーレイすることで、重ね書きを行う。これらのインターフェースにより、関連する複数データを直接比較できる。 Webアプリのユーザインターフェースについてはデザイン性および操作性がよいものとする。設計したユーザインターフェースのデザインを図に示す(図1)。

図1 STARStouch科学データ版ユーザインターフェースデザイン

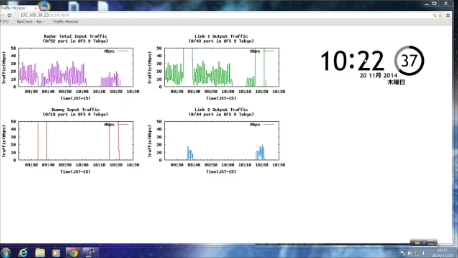

STARStouch設計に基づき各種データを用いたWebアプリケーションの試作を行った。試作では図1のデザインは用いずに簡単なWebアプリケーションとして機能実装した。試作したWebアプリケーションを図2に示す。GEOTAIL衛星データプロット(SFA/MCA、LEP)、GEOTAIL衛星データ(MGF、起動)、SOHO衛星(LASCO、EIT)、南極全天カメラ、論文情報(Space Weather誌)データ表示ができる。ライセンスや機能の完備、セキュリティー対策の関係でH.25年度は一般公開しないが、H.26年度(継続申請予定)に一部(GEOTAIL版)を試験的に公開する計画である。

研究者

- 研究代表者:村田 健史(情報通信研究機構 統合データシステム研究開発室)

- 研究分担者:能勢 正仁(京都大学大学院理学研究科)

- 研究分担者:岡田 雅樹(国立極地研究所 極域データセンター)

- 研究分担者:篠原 育(宇宙航空研究開発機構 宇宙科学研究所)

- 研究分担者:笠原 禎也(金沢大学 総合メディア基盤センター)

- 研究分担者:小嶋 浩嗣(京都大学 生存圏研究所)

![]()

Integrated Satellite Observation SIMulator for a Coherent Doppler Lidar (ISOSIM-L)による衛星搭載ドップラーライダーのフィジビリティスタディ

NICTサイエンスクラウドでは、時系列観測データの融合WebアプリケーションとしてSTARStouch(仮称)を開発している。平成25年度は、STARStouchの設計、試作を行った。以下、その概要である。

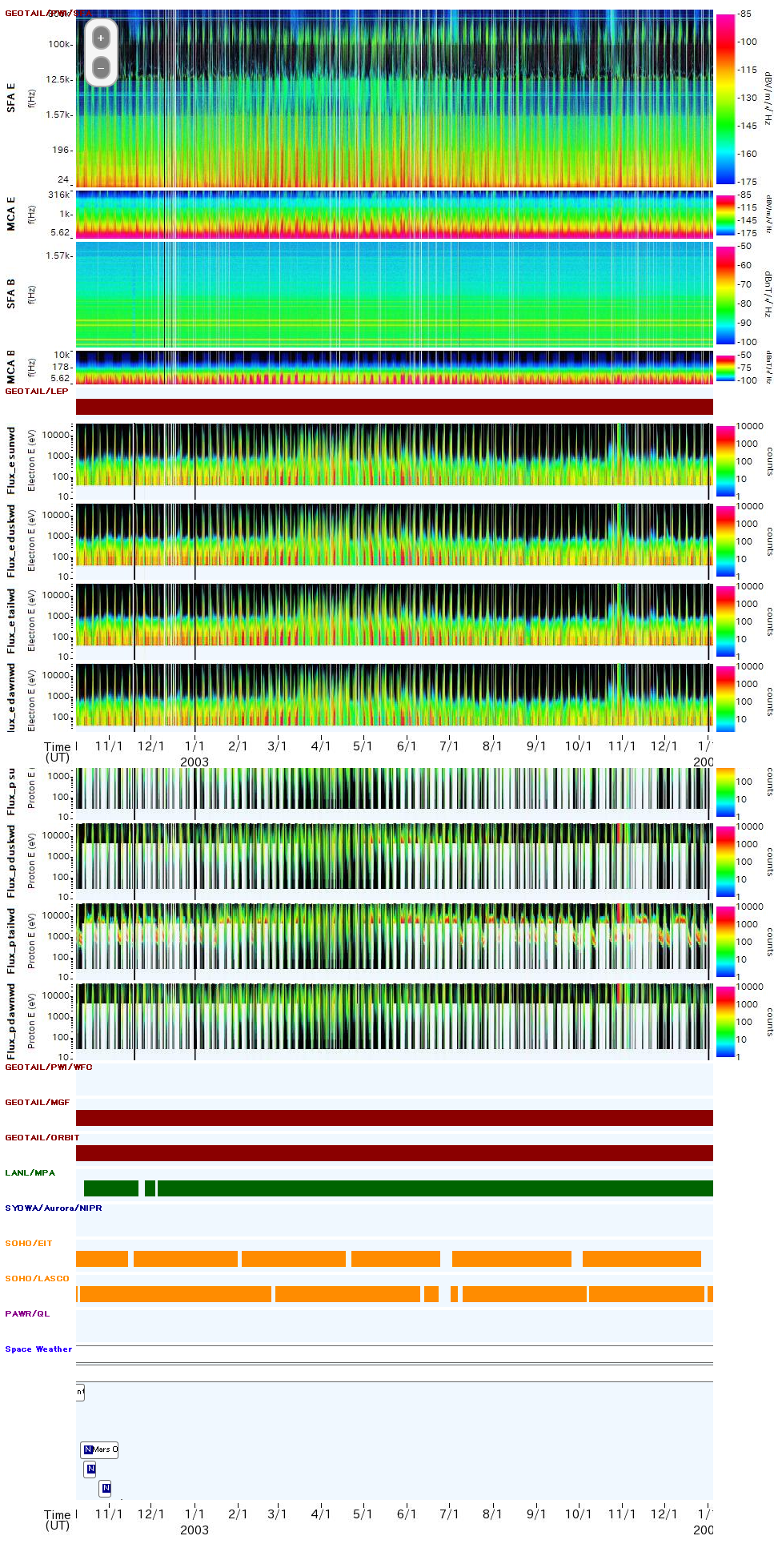

衛星観測シミュレータISOSIM-L(Integrated Satellite Observation SIMulator for Coherent Doppler Lidar)をもちいた仮想実験を行った。ISOSIM-Lは、装置パラメータや衛星軌道などを設定するユーザー設定パラメータモジュール、気象場やエアロゾル場を与えるデータモジュール、受信電力、雑音電力、信号対雑音比(Signal to Noise Ratio: SNR)、視線風速、計測誤差を計算するモジュールから構成される。それらの結果は、気象研究所において開発が進められている観測システムシミュレーション実験(OSSE: observing system simulation experiment)に疑似データとして提供され、気象数値予報に対するインパクト評価を行った。OSSEを行うために仮想実験によって作成されたデータ期間は、2010年8月1日0時から8月31日18時(8月31日18-24時は別データ)までの1ヶ月間。

研究者

- 研究代表者:石井 昌憲(情報通信研究機構 センシング基盤研究室)

- 研究分担者:Philippe Baron(情報通信研究機構 センシング基盤研究室)

- 研究分担者:蒲生 京佳(富士通FIP)

- 研究分担者:岩崎 慶太(富士通FIP)

- 研究分担者:徳野 和泉(富士通FIP)

- 研究分担者:岡本 幸三(気象研究所)

![]()

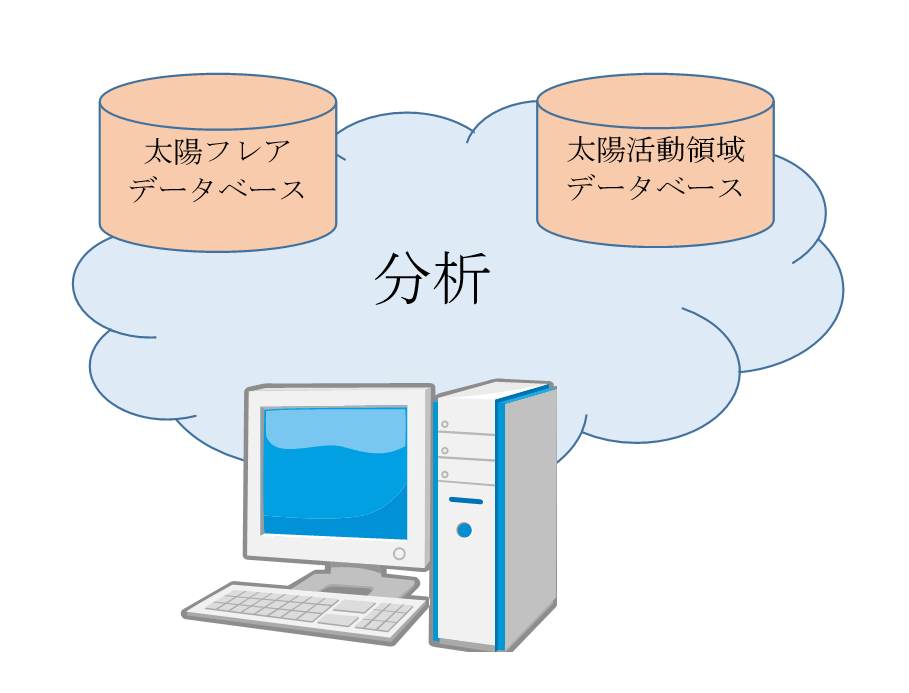

太陽圏の巨視的構造とダイナミックスの研究

太陽コロナの加熱及び太陽風の生成過程を電磁流体的波動による一貫とした加熱加速効果として取り扱うべきと考えられる。この課題は太陽圏内圏だけでなく外圏研究のためにも重要である。

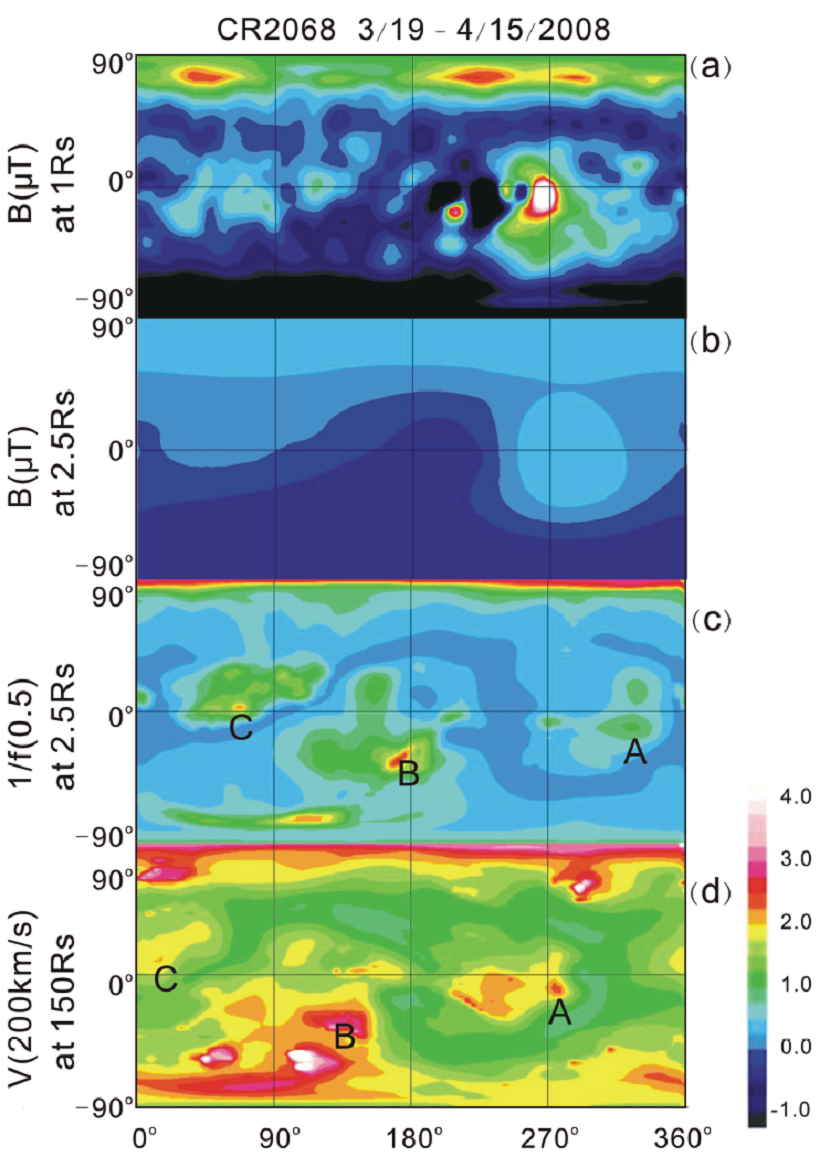

3次元MHD方程式中に加速及び加熱の効果を加え、しかもその効果は太陽磁場フラックスの広がり方(f)の逆数(即ち、1/f)に比例するとした(Nakamizo et al.,2009)。ウィルコックス観測(WSO)の太陽磁場を用いてシミュレーションを行った。

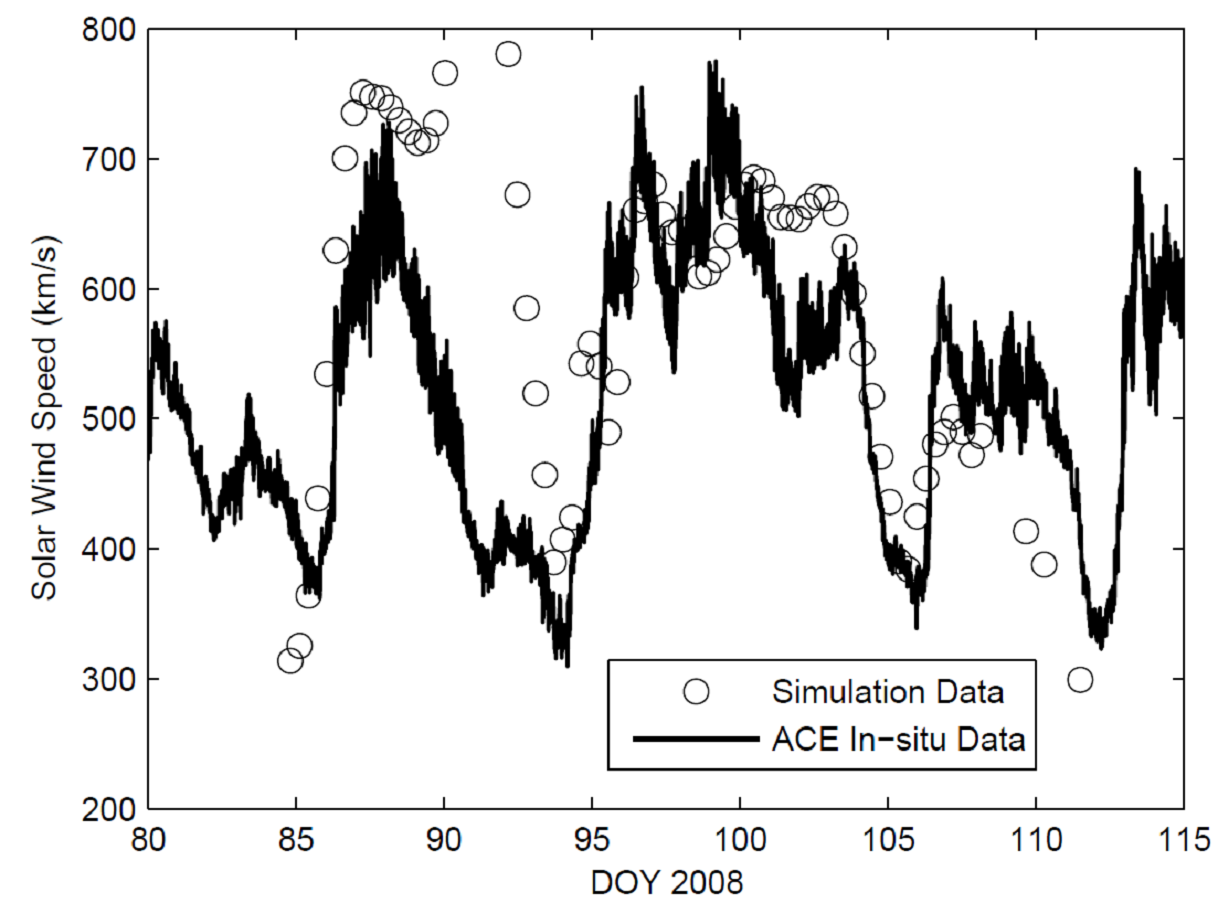

3次元磁気中性面形状が太陽磁場配位により様々に変化すること、またシミュレーション太陽風速度をACE観測データと比較することにより、加速加熱効果の(1/f)依存性を仮定することにより概ねよい結果を得ることが確認出来た。

キャリントン(CR)2068 (3/19-4/15/2008)の期間でのシミュレーション結果(1図)及びACEデータとの比較(2図)を以下に示す。

1図シノプチックチャート(横軸は経度、縦軸は緯度)。(a)太陽表面磁場、(b)2.5太陽半径ソースサーフェスでの太陽磁場、(c)同ソースサーフェスでの1/f、(d)150太陽半径での太陽風速度。(C)で1/fが大きな値での位置A,B,Cに対応して(d)で太陽風速度が増大している。

上記研究は Washimi et al., Proc. 12th AIAC にて印刷中。

研究者

- 研究代表者:鷲見 治一(アラバマ大学宇宙プラズマ大気研究センター)

- 研究分担者:亘 慎一(情報通信研究機構 宇宙環境インフォマティクス研究室)

- 研究分担者:久保 勇樹(情報通信研究機構 宇宙環境インフォマティクス研究室)

- 研究分担者:田中 高史(情報通信研究機構 宇宙環境インフォマティクス研究室)

![]()

NICTサイエンスクラウド高速データ転送表示技術開発

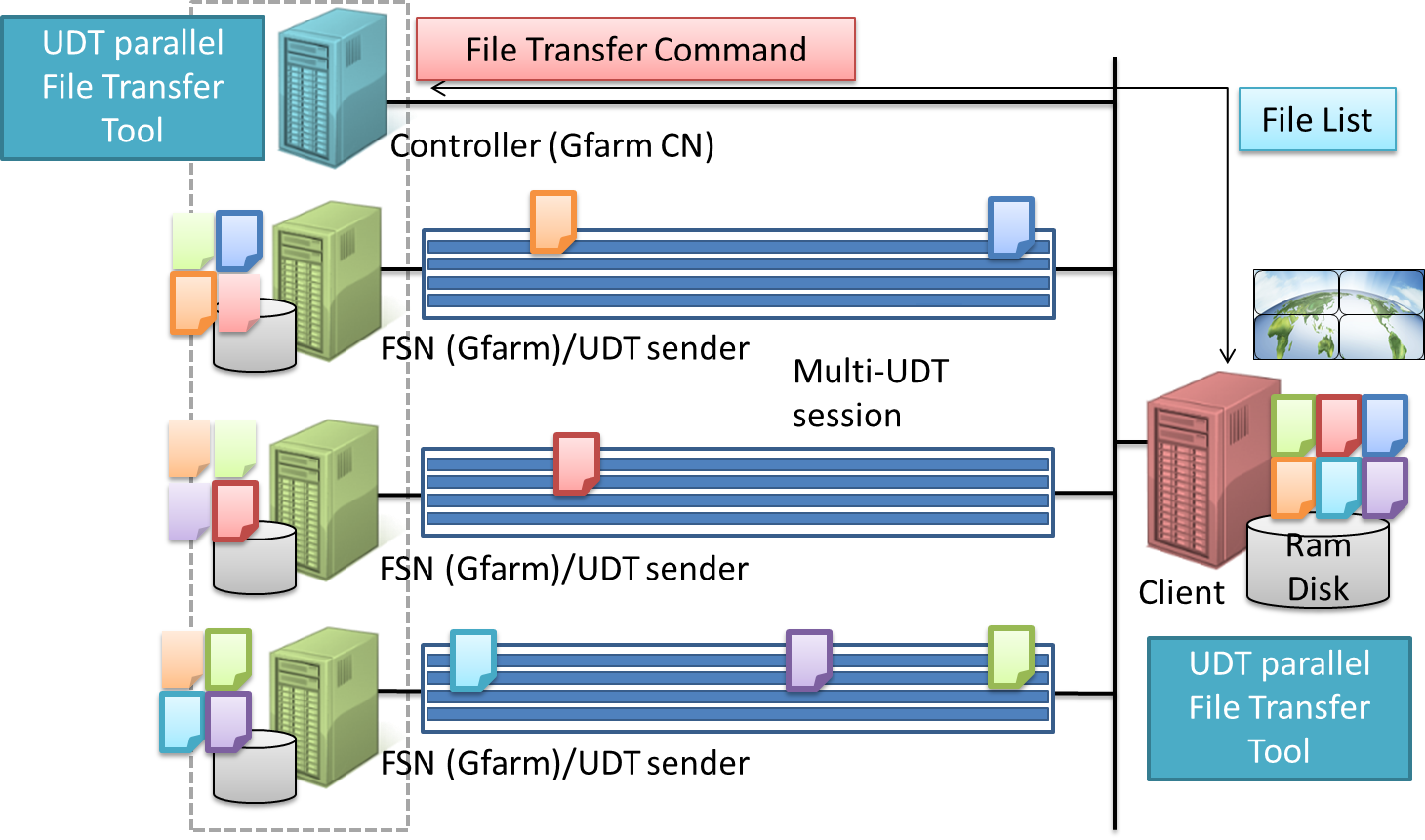

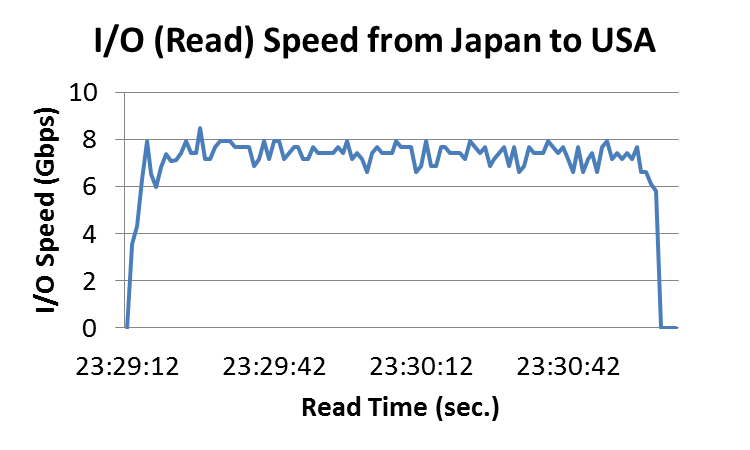

UDT を用いた並列ファイル転送ツールを開発した。また、開発したツールと連動するデータ表示アプリケーションも開発した。

2013年11 月17 日-22 日に米国のデンバーで開催されたSuperComputer2013(SC13)において,日米間の実際のLFN 環境(RTT=約160ms)を使用して,1ファイルあたり33MBのデータを3000個用意しダウンロード実験を実施した.約7.2GbpsのRead I/O性能を達成し,99GBの約131秒で転送・表示することを確認した.

研究者

- 研究代表者:渡邉 英伸(情報通信研究機構 統合データシステム研究開発室)

- 研究分担者:黒澤 隆(株式会社日立東日本ソリューションズ)

- 研究分担者:水原 隆道(株式会社クレアリンクテクノロジー)

- 研究分担者:井上 靖二(株式会社クレアリンクテクノロジー)

![]()

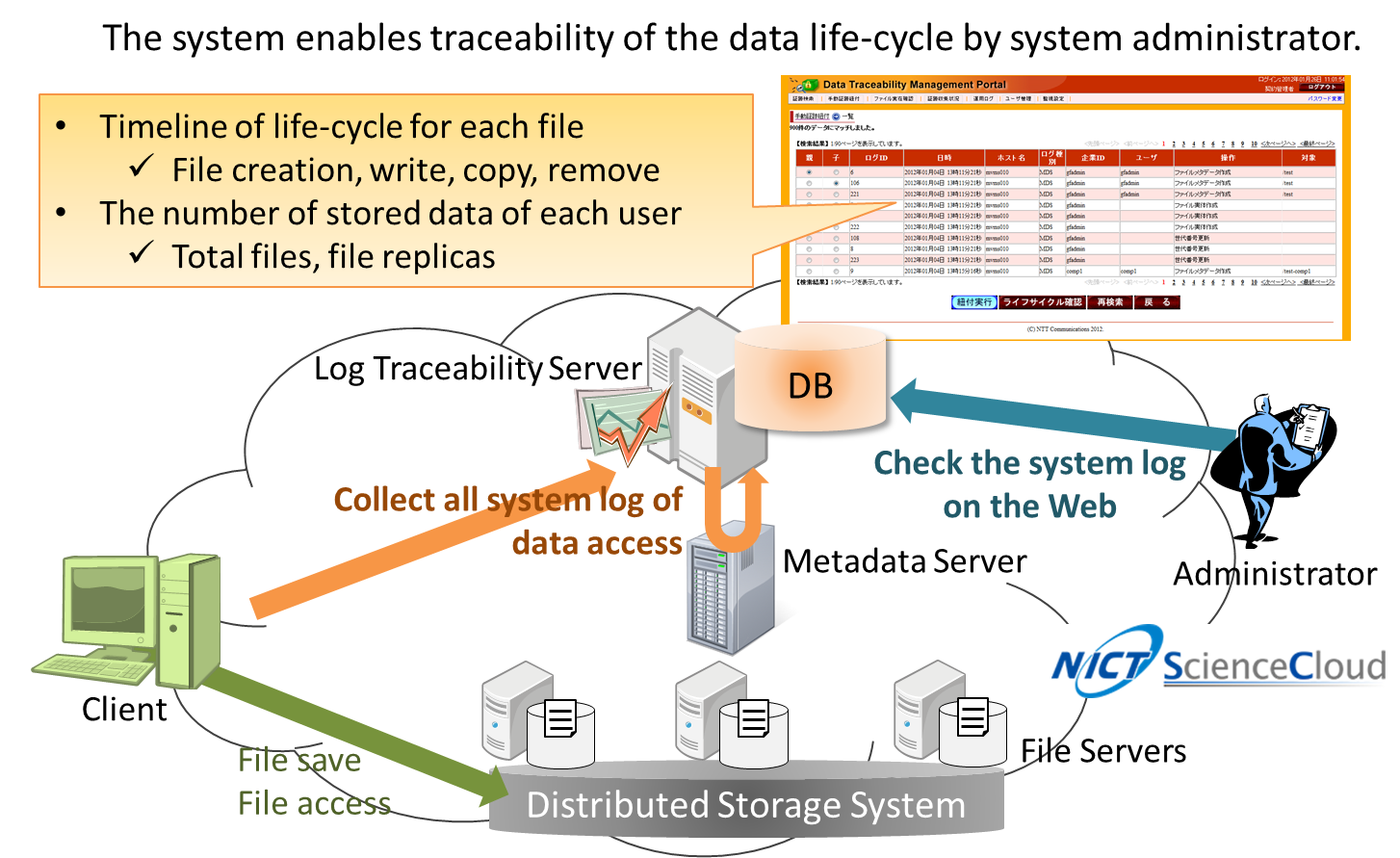

NICTサイエンスクラウドセキュリティ技術開発

アプリケーションレベルでGfarmと連携可能な時刻認証を用いたファイル完全性検証システムを開発した.

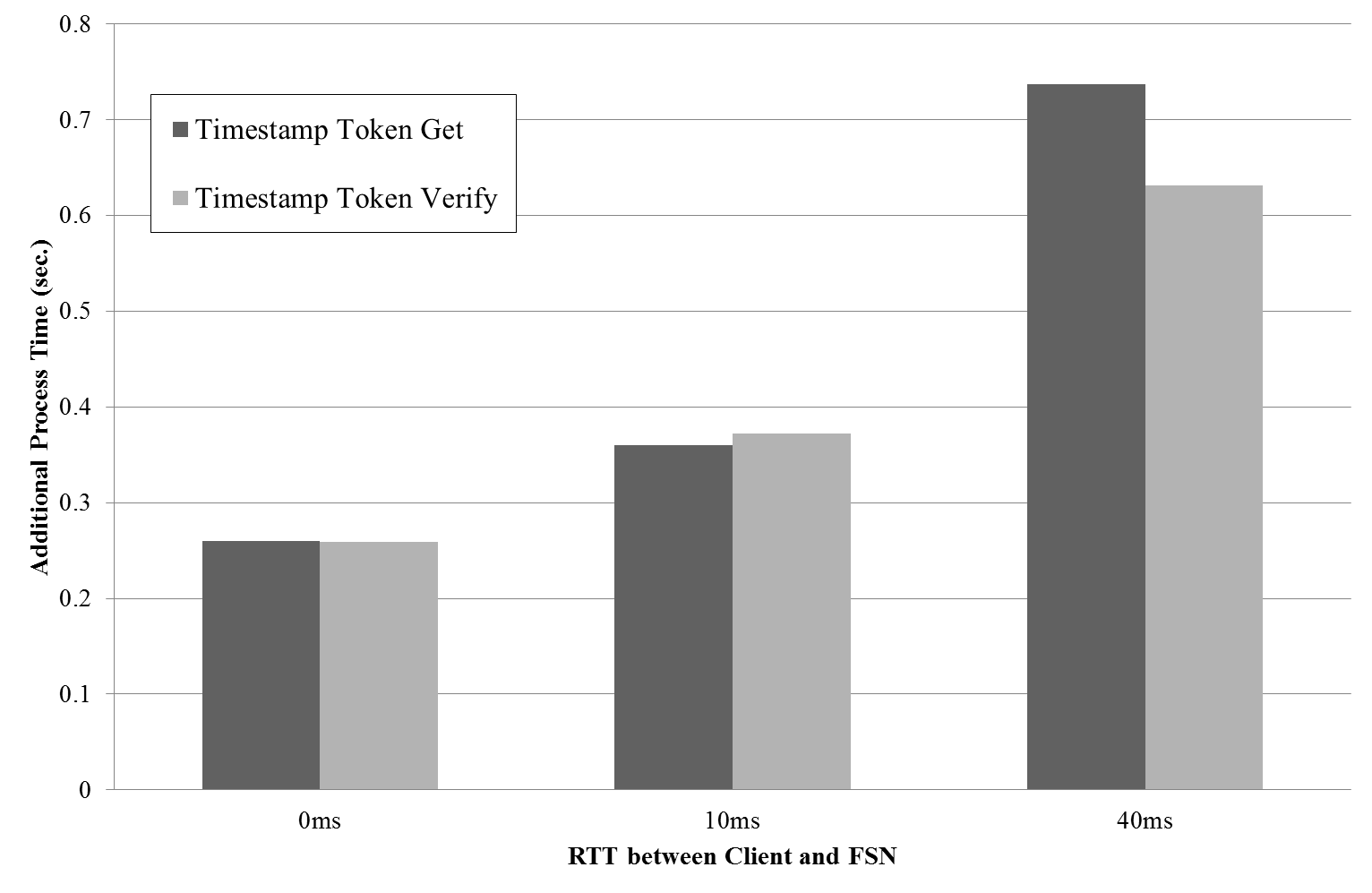

クライアント端末とFSN間に遅延(10ms、40ms)を介入させた実験環境で,1ファイルあたり200KBのデータを350 ファイル/分でGfarmに保存した場合のトークン取得処理,ならびに保存したファイルの一斉トークン検証処理の時間を評価した.1ファイルあたりのトークン処理は1秒以下であることを確認した.

研究者

- 研究代表者:武藤 泰司(日本エヌ・ユー・エス株式会社)

- 研究分担者:牛山 茂法(日本エヌ・ユー・エス株式会社)

- 研究分担者:亀澤 祐一(株式会社エヌ・ティ・ティ ネオメイト)

- 研究分担者:今井 潔(株式会社SRA)

- 研究分担者:平野 一樹(株式会社SRA)

![]()

GNSS可降水量データベース

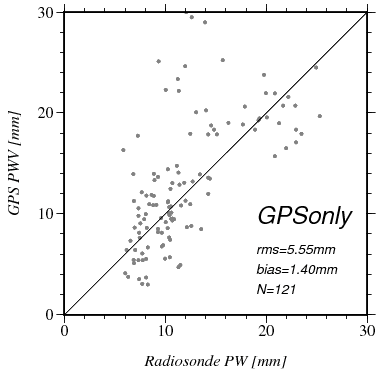

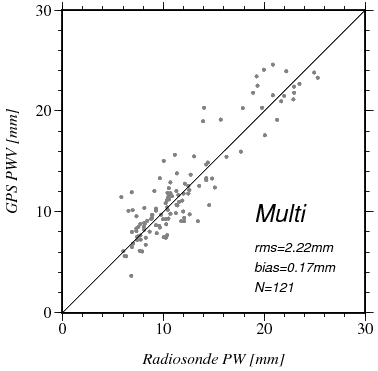

マルチGNSSデータを用いた可降水量データセットの整備を行った。随時データをサイエンスクラウド経由で公開予定である。マルチGNSSデータを用いた結果として、GPS衛星のみを用いた場合と比べ、衛星数が増加し可降水量の推定誤差の改善が見られた。

図GPS可降水量とラジオゾンデ可降水量の比較散布図。(左)GPSのみで算出された可降水量、(右)複数のナビゲーション衛星を追加して算出した可降水量による比較。ラジオゾンデの可降水量は双方同一のものを使用。

研究者

- 研究代表者:藤田 実季子(海洋研究開発機構)

- 研究分担者:原 政之(海洋研究開発機構)

![]()

大規模分散ストレージを活用した磁気圏のシミュレーションの可視化

高速ネットワーク上にデータ処理用のワークステーション、複数のスパコン、分散ストレージシステム、可視化システムなどからなる統合クラウドコンピューティング環境を構築し、(1)安価な端末からのクラウドの利用実験(2)クラウド内での複数の研究者による仮想ラボでの情報共有(リアルタイムコミュニケーションを含む)実験(3)クラウド内で行った研究活動のWebサービスによる情報発信実験などクラウドコンピューティングにおける高速ネットワークの高度利用に関する研究を行う。

太陽風と地球磁気圏電離圏相互作用を3次元グローバル電磁流体力学的(MHD)モデル及びHall-MHD拡張モデルから調べる。計算方法は、高精度数値計算法の一つであるModified Leap-Frog法を用いる。このグローバル3次元MHDシミュレーションを実行するには、大容量のメモリと高速計算(特に並列計算の導入)が必須である。

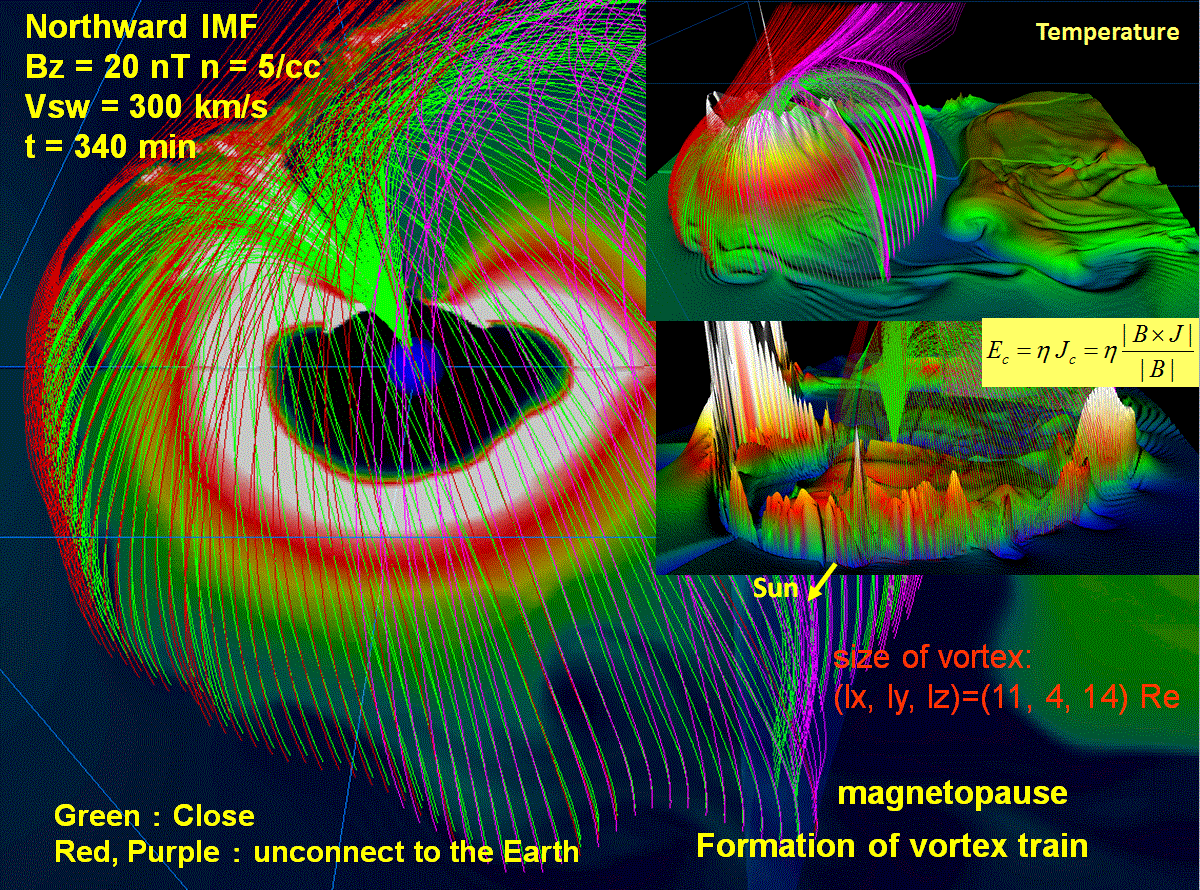

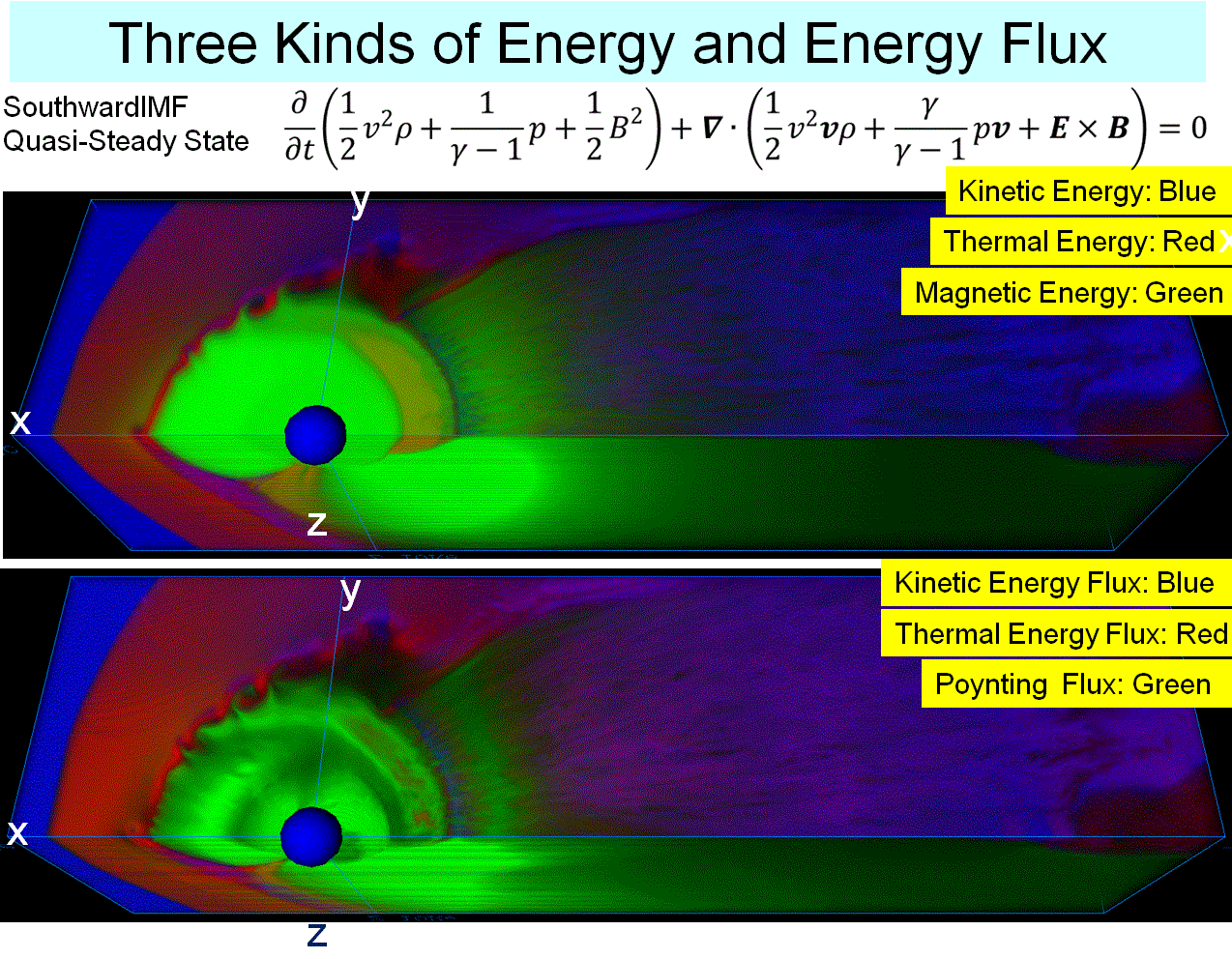

特に、太陽風と地球磁気圏電離圏の高精度グローバルMHDシミュレーションでは、境界層のプラズマ不安定とその非線形発展の結果として生じる渦乱流形成と異常輸送に注目する。IMFの南北成分が反転する場合、またIMFがyz平面で回転する場合、マグネトポーズやプラズマシートでどの様なプラズマ乱流が発生し、エネルギーが過渡状態で運動エネルギー束、熱エネルギー束、ポインティングフラックスのいずれで運ばれるか、結果として運動量、熱、磁場エネルギーの間でエネルギー分配がどのように変化するかを定量的に解明する。これらの解析は従来から実施してきたが、新しいスーパーコンピュータによる高精度計算により、中間スケールの渦乱流とマクロな構造変化の関係をself-consistentに解明することができた。

NICTサイエンスクラウドの利用は、高速のネットワークを用いて分散したコンピュータやストレージを組み合わせた統合クラウドコンピューティング環境を構築して、シミュレーションデータや多量の観測データを相互交換して解析や処理を行う環境を構築するため必要である。2011年にNICTと名古屋大学との間でSINET経由の接続と分散ストレージの設置を行い、サイエンスクラウドを活用した情報処理に関する研究、特に地球磁気圏電離圏の3次元可視化による垂直と平行電流形成機構の解明を進めた。

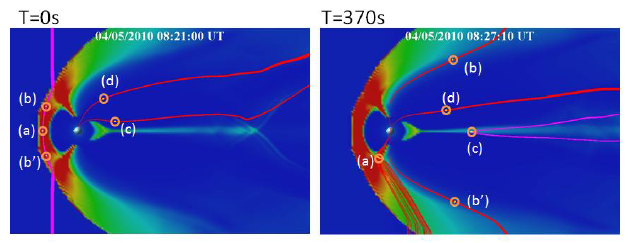

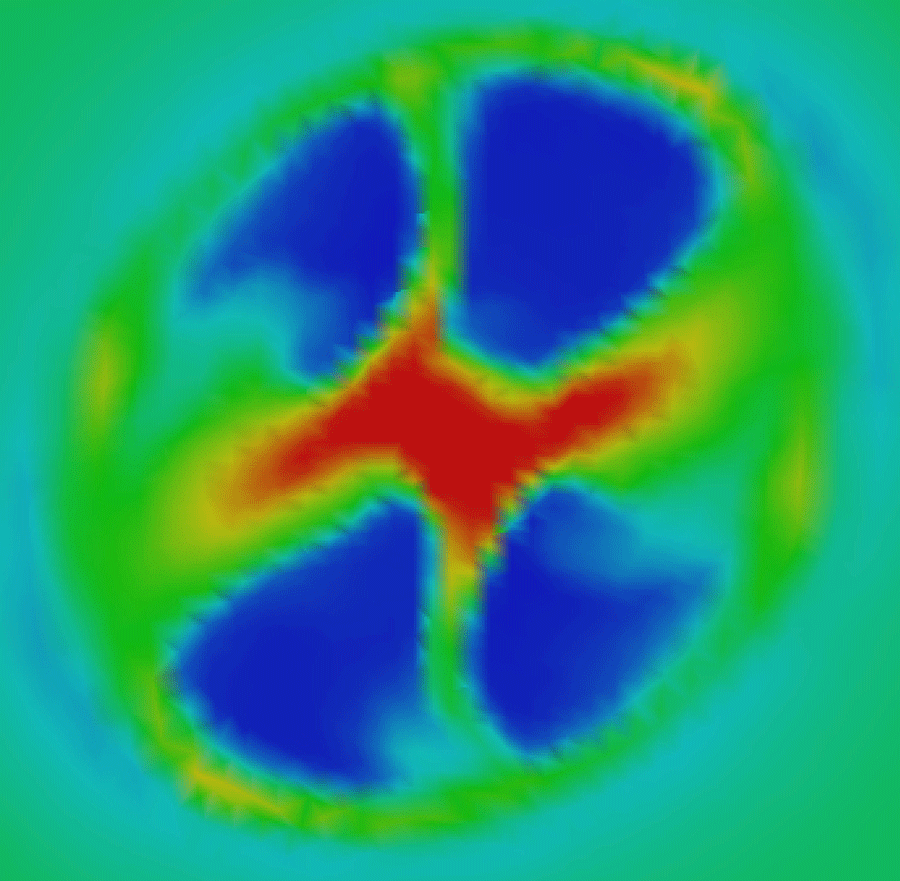

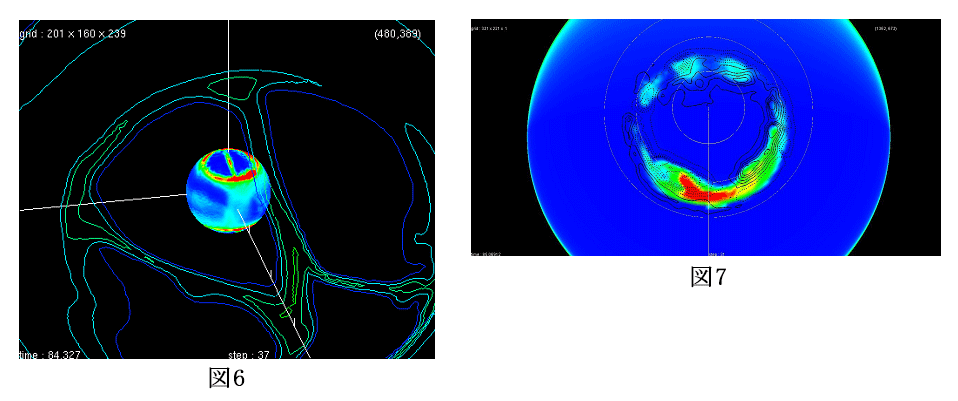

図1と図2に高精度3次元地球磁気圏MHDシミュレーションから得られた磁気圏境界層での渦列の形成と磁気圏におけるエネルギー分配とそれを運ぶエネルギー束の3次元分布を示している。図1に示される様に、北向きIMFが強い時磁気圏境界では速度シアによってKelvin-Helmholtz不安定が起こり、渦列が形作られる。また、その時起こる高位度尾部リコネクションは渦の種を提供している。この様に北向きIMFが強い時は本来は別々に起こって関係しない、高位度尾部リコネクションとKelvin-Helmholtz不安定による渦列の形成が直接に結合することが起こりそうである。図2では、近地球磁気リコネクションの発生とそれに伴う3種類のエネルギーの分配及び何がそのエネルギーを運ぶのかが3次元可視化により直接に見ることができる。特にリコネクションラインの地球側ではエネルギーを運ぶものは熱プラズマ束とPoynting Fluxが重要で、それらがどこで寄与するかが一目でわかる。この様に新しいアイデアによる3次元画像解析はとても重要である。そしてそれらをサイエンスクラウドで実施できるのは、どこからでもいつでも誰でもその画像をみられることを意味する。

図1.北向き惑星間磁場の時に地球磁気圏境界でKelvin-Helmholtz不安定によって生成される渦列と高緯度尾部磁気リコネクションの結合が起こっている。

図2.南向きIMFの時、地球磁気圏における3種類のエネルギー分配とエネルギー束の3次元分布、運動エネルギー(束)、プラズマエネルギー(束)及び磁場エネルギー(Poynting束)をそれぞれ色の3原色の青、赤及び緑で3次元多重ピクセル画(多重ボリュームレンダリング)で表している。

研究者

- 研究代表者:荻野 瀧樹(名古屋大学太陽地球環境研究所)

![]()

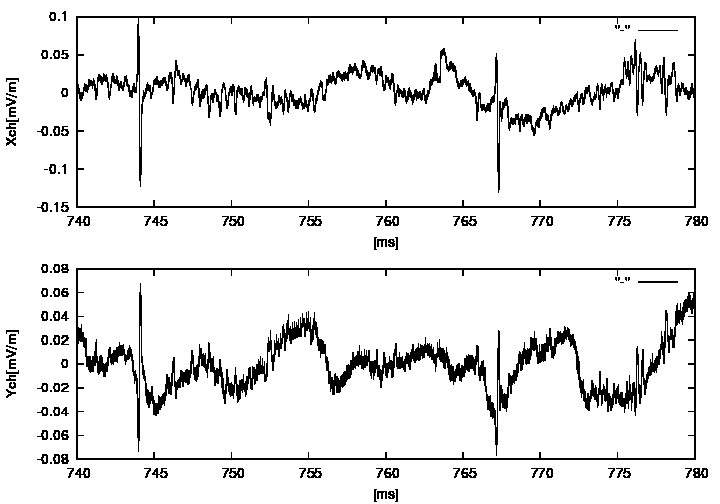

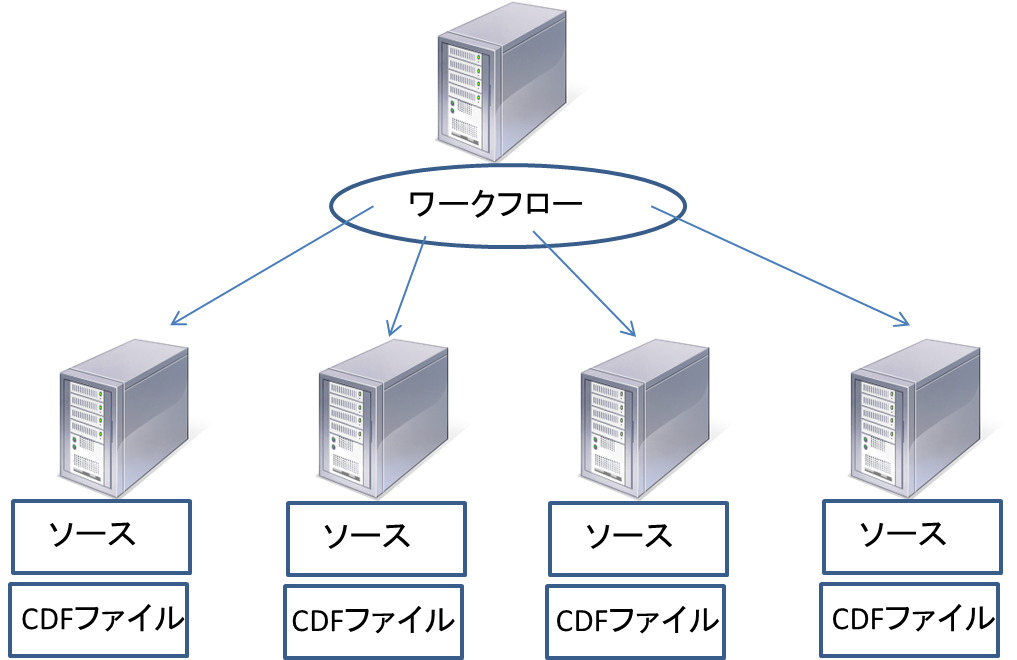

科学衛星搭載プラズマ波動観測器で得られた波形データの特徴解析

月探査衛星「かぐや」には, 月周辺のプラズマ波動を観測する波形捕捉器(Waveform Capture; WFC)が搭載されており, 100kHz以下の電界波形を観測するWFC-Lで, 月周辺固有の特徴的なバイポーラ型の波形が多数確認されている. これらのバイポーラ波形は, いくつかのパターンに分類でき, それぞれの波形の成因と, その時間・空間分布の統計解析は, 月周辺プラズマ環境を把握する上で重要な手掛かりとなり得る. しかし, WFC-Lの波形観測データは約190GBにのぼり, 人手による全データの識別・抽出は不可能である. そこで我々は, バイポーラ型波形の自動検出と分類を計算機上で行うアルゴリズムを開発中であるが, その場合でも汎用のPCワークステーションで行うと, 全観測データの処理に1 週間近い時間を要する. この問題に対し本研究では, 従来は計算能力の制約によりなし得なかった波形の高精度な抽出・分類アルゴリズムを, 試行を重ねながら効率よく開発することを目的とする. また開発過程において, サイエンスクラウドにおける並列処理のスケジューリング効率や高速化率の評価を行う. 本研究では, Pwrake (ParallelWorkflow extension for Rake) を用いて, サーバ群にワークフローを与えることで実現している. 結果として, 10 ノード24 コアの計算リソースを用いた場合, 1 ノード1 コアでの処理に比べて約140 分の1 の時間で処理を終えることが確認できた. 今後, 同システムを活用することで, より精度の高い波形抽出アルゴリズムが効率よく開発できることが期待できる.

研究者

- 研究代表者:笠原 禎也(金沢大学 総合メディア基盤センター)

- 研究分担者:矢木 大介(金沢大学・大学院自然科学研究科・電子情報科学専攻)

- 研究分担者:宮崎 大夢(金沢大学・理工学域・電子情報学類)

![]()

太陽風―磁気圏電離圏システム相互作用

- 太陽風から磁気圏へのエネルギー変換と対流生成機構を解明する研究

- 次世代磁気圏電離圏結合シミュレーションモデルを用いた太陽風の変化に対する磁気圏・電離圏の応答

- 磁気圏3次元グローバルMHDシミュレーションの磁力線追尾可視化技術

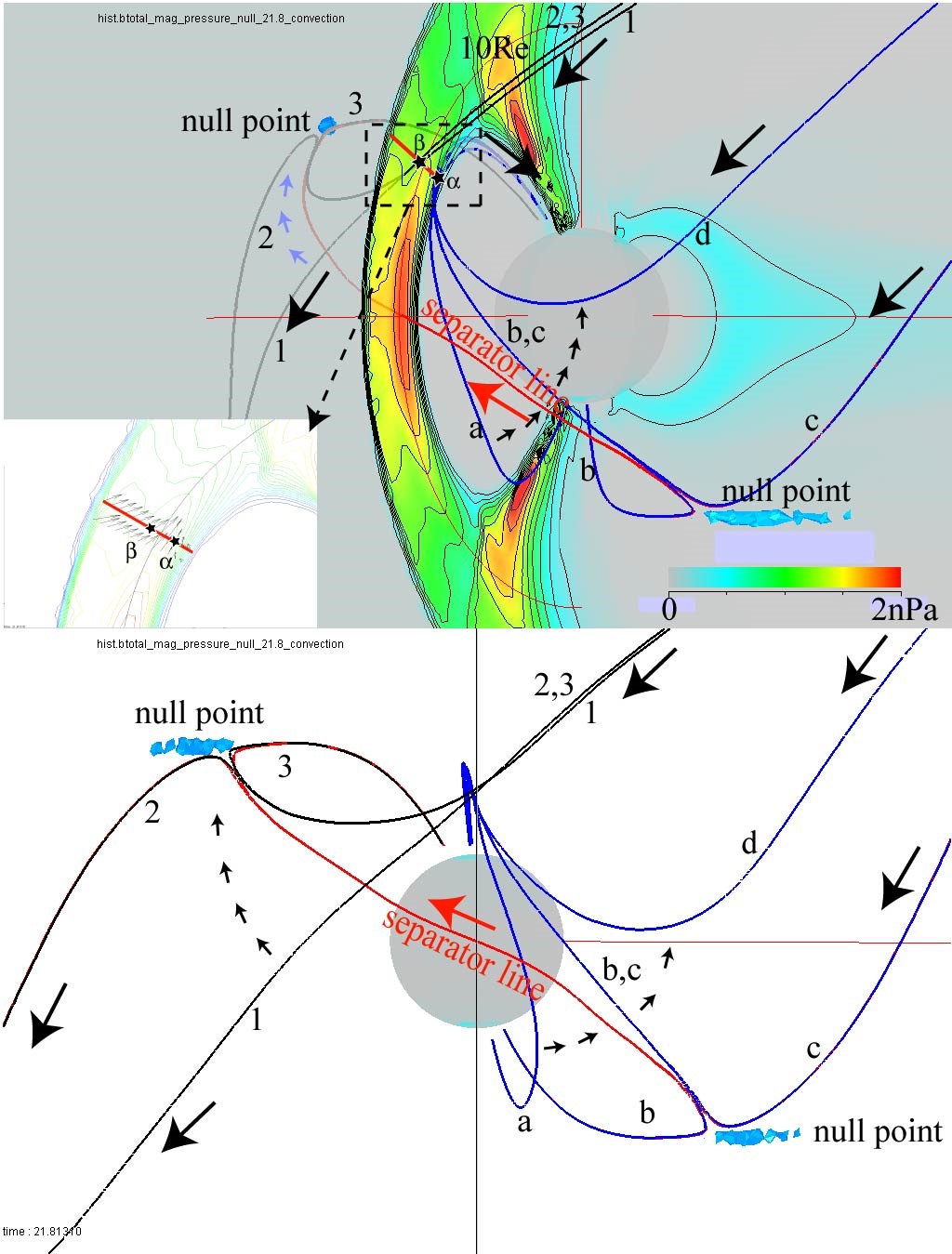

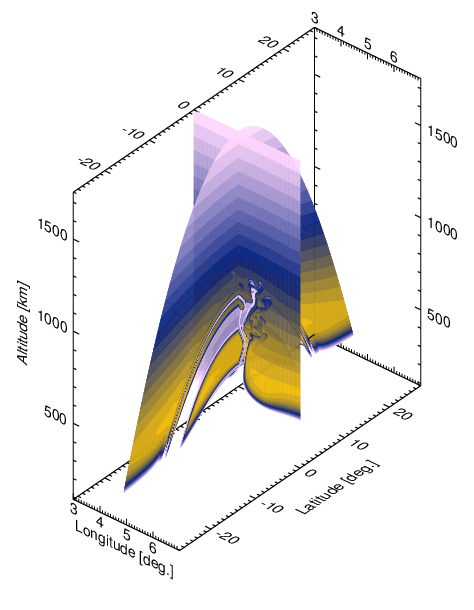

グローバルMHDシミュレーションを駆使し、太陽風から磁気圏へのエネルギー変換と対流生成機構を解明する研究を続けている。一つの成果として、一般的な斜め南向き太陽風磁場の状態の時、磁気圏磁場と太陽風磁場のつなぎ換えが起きる際の磁力線対流の3次元null-separator構造を明らかにした。結果を図1に示す。北半球に根をもつ磁力線に注目した際には、南半球でのnull点ではclose磁力線からopen磁力線へのつなぎ換え、北半球のnull点ではIMFからopen磁力線が起きていることを明らかにした。このトポロジーの下で太陽風から磁気圏へのエネルギー変換を調べることで、磁気圏対流生成機構が解明できる。

図1 磁気圏磁場と太陽風磁場のつなぎ換えが起きる際の磁力線対流の3次元null-separator構造

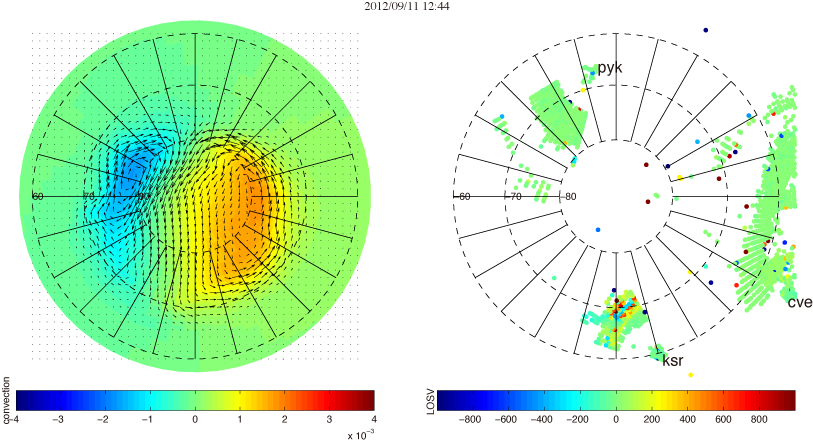

太陽風の変化に対する磁気圏・電離圏の応答を調べるため、次世代磁気圏電離圏結合シミュレーションモデル(Tanaka et al., 1995, 2000, 2010)に人工衛星ACEで観測された太陽風パラメータを入力し、シミュレーションを実行した(図2)。

同時期にSuperDARNから得られたプラズマ対流速度と比較すると、計算値から得た電離層電位分布と磁場分布から予想されるプラズマ対流速度とは一致しない箇所があった。特にKing Salmonで観測された大きなドップラー速度はその低緯度領域における電離層電気伝導度勾配を反映している可能性がある。今後はこのような局所的なプラズマ対流の変化や、さまざまな太陽風条件下における電離圏対流構造を現実に近くするように磁気圏電離圏結合モデルの改良を目指す。

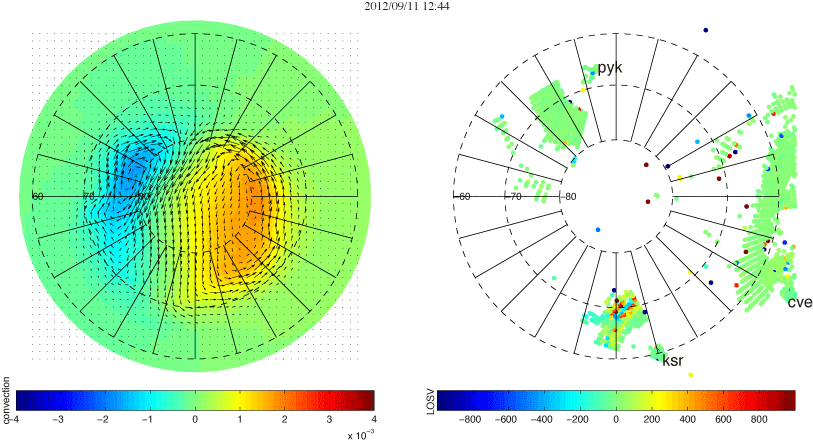

図2 シミュレーションから得られた電離圏対流とSuperDARNから得られたプラズマ対流速度

MHDシミュレーションデータを可視化する際に、磁力線の可視化は物理を理解する上で重要である。しかし精度よく磁力線を追尾し可視化することは、大規模な時系列データを処理する必要があるため困難であった。我々は大規模データをCPUの並列分散化だけでなくネットワークやI/Oの並列分散化し処理することができるNICTサイエンスクラウドを利用することで磁力線追尾可視化技法の開発を行ってきた。図3はある流体要素を速度に沿って時間方向に積分をして追尾し、その流体要素を始点として磁力線を描くことで磁気圏対流の可視化を行った様子を示している。この技術を用いれば磁力線の繋ぎ換え(磁気リコネクション)が起きる領域を特定できることから, 太陽風パラメータを変化させることによって磁気リコネクション領域がどのように変化するかを明らかにできると期待される。

研究者

- 研究代表者:久保田 康文(情報通信研究機構 宇宙環境インフォマティクス研究室)

- 研究分担者:藤田 茂(気象大学校)

- 研究分担者:才田 聡子(統計数理研究所)

![]()

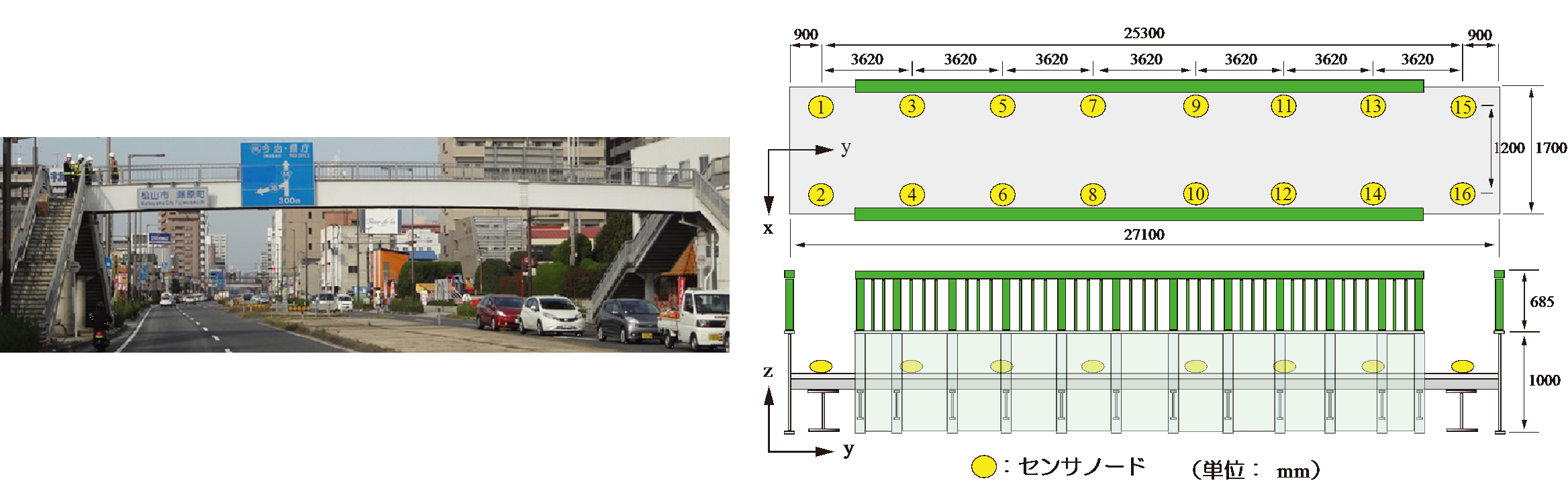

社会インフラのメインテナンスに資するシミュレーションとセンシングデータの解析

- 緒言

- 歩道橋への適用実験

- まとめと課題

我が国では,建設から40年以上が経過した橋梁が増加しており,安全性や機能の確保が重大な課題となっている.近年,信号処理・伝送等の通信技術の進展や計測器の性能向上によって,モニタリングした加速度等の動的データを移動体通信や固定通信を利用して基地局で管理する方法が提案されている.本研究では,橋梁の検査の効率化を目指して,多点に配置されたセンサから得られる振動データを一元的に収集・制御する無線計測システムを構築した.ここでは,多点で計測されたデータを処理し,クラウド上で橋梁の動的挙動を3次元的に表示する技術を目的とし,そのプロトタイプ開発を行った.本年度は歩道橋の振動計測に適用し,本システムの有用性の検証を行った.

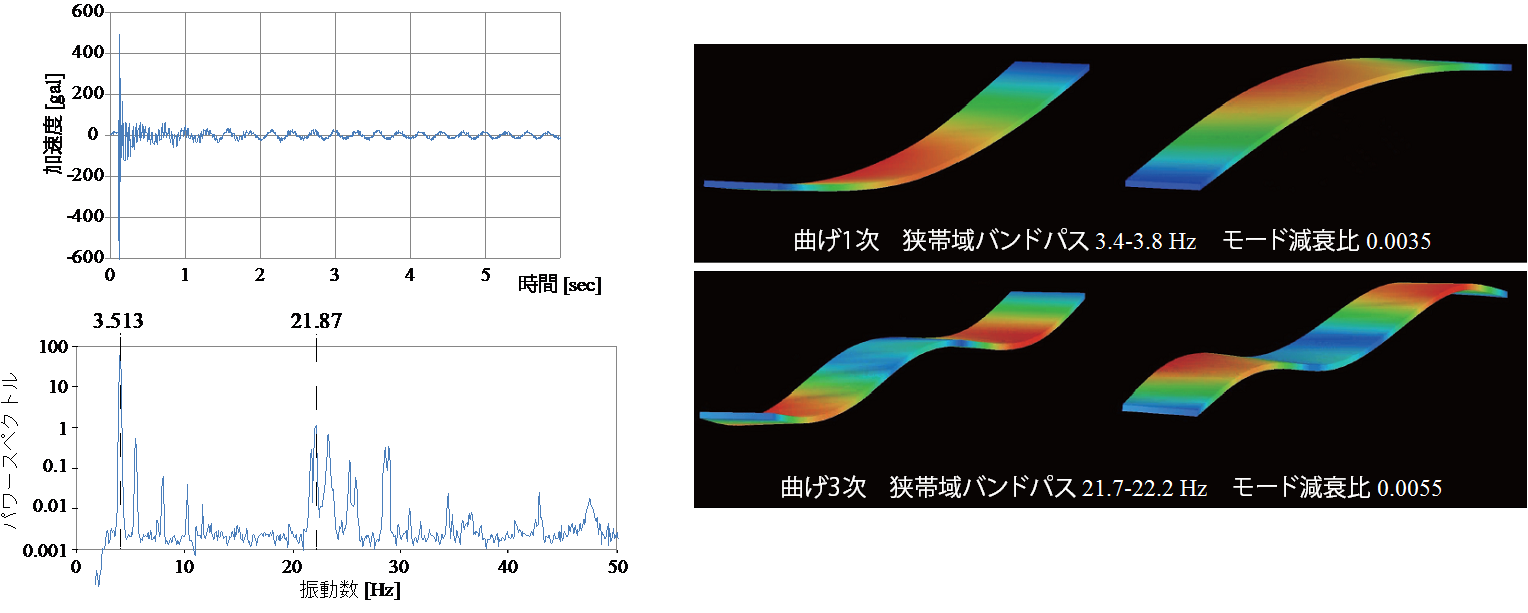

愛媛県松山市内の10橋の歩道橋で振動計測実験を行った.3種類の加振パターン(1:中央で跳躍,2:中央からずれて跳躍,3:手すりを1Hzで人力加振)により振動を発生させ,加速度を計測した.藤原町の歩道橋計測の例を図-1に示す.中央で跳躍した時のセンサNo.8で計測されたz方向の加速度とフーリエスペクトルを図-2に示す.着地時刻は0.11秒であり,同時刻に大きな加速度が計測されている.また,卓越周波数である3.513Hz,21.87Hzに着目し,狭帯域のバンドパスフィルタを変位の時刻歴に作用させ,3次元可視化を行うことにより図-3のように固有振動モードを識別した.ここで,すべての加速度データは,サイエンスクラウドに転送し,AVS Expessによって可視化を行った.この結果,3.513Hzは曲げ1次,21.87Hzは曲げ3次の固有振動数であることがわかる.減衰比については,加速度波形から振動モードごとの時刻歴波形を抽出し,非線形最小二乗法により算出した.

図2: ノードNo.8のz軸加速度波形(左)と全センサ波形を用いた歩道橋振動の可視化(右)

本研究では,橋梁メンテナンスの効率化を目指して,多点に配置されたセンサから得られる振動データを一元的に収集・制御する無線計測システムを開発し,歩道橋で検証を行った.実用化のためには,クラウドへの転送時間および,3次元可視化に要する時間の改善を図る必要がある.

研究者

- 研究代表者:中畑 和之(愛媛大学大学院理工学研究科)

- 研究分担者:高本 龍直(愛媛大学大学院理工学研究科)

![]()

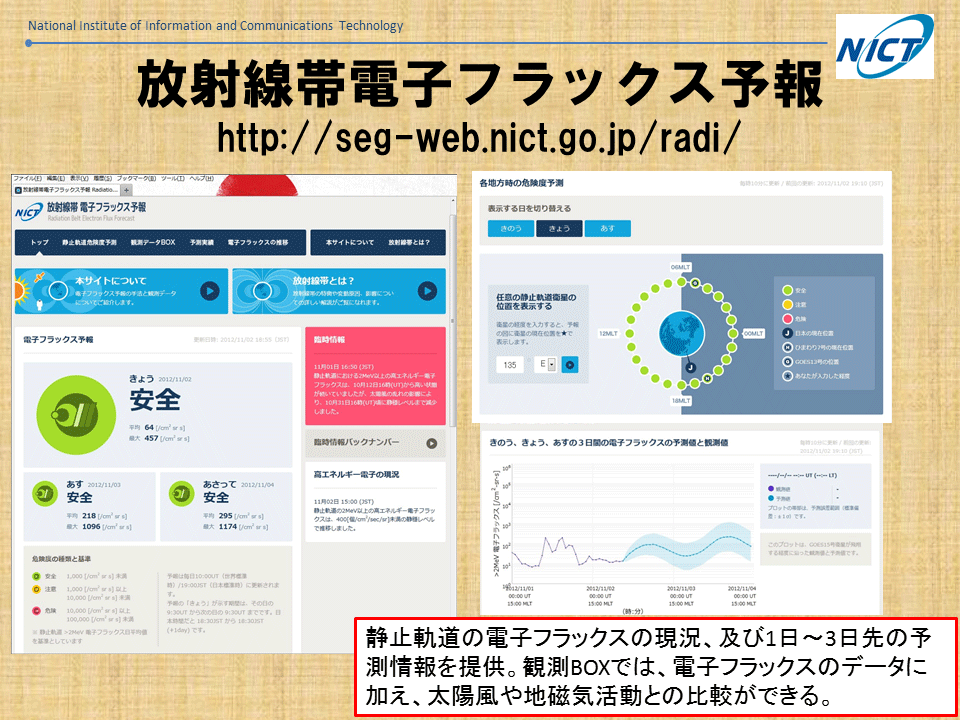

ジオスペース・放射線帯予測

- 放射線帯経験予測モデルの開発及び予測サービスの運用

- 放射線帯・ジオスペース数値予測モデルの開発

- ジオスペース環境変動の観測及び地磁気脈動現象の検出

平成24年度から着手していたカルマンフィルタ及び多変量自己回帰モデルを用いて、太陽風データとGOES高エネルギー電子データを入力パラメータとした経験予測モデルのプロトタイプが平成25年度当初に完成した。そこで、サイエンスクラウド上にWebによる静止軌道高エネルギー電子フラックス情報サービスを実施するための環境を構築し、外部に向けて情報公開を行った(図1)。

また、今年度は経験予測モデルの予測結果と観測値の比較を行い、運用に用いている予測モデル(運用モデル)の評価を行った。現在、情報サービスに用いている運用モデルは、太陽風動圧の効果を含んでいない。これは、検出器の老朽化等に伴ってACE衛星による太陽風の密度のリアルタイム計測値の精度が低下していることによる。評価の結果、太陽風動圧の影響による誤差が確認できたと共に、太陽風磁場の短周期変動や、磁気圏内部での擾乱現象の影響と思われる予測のずれなどが判明した。今後、これらの影響を考慮して、予測モデルの改良を進めていく必要がある。更に、RBSP衛星データを用いた経験モデルの開発に着手し、GOES衛星データとの比較等も行った。

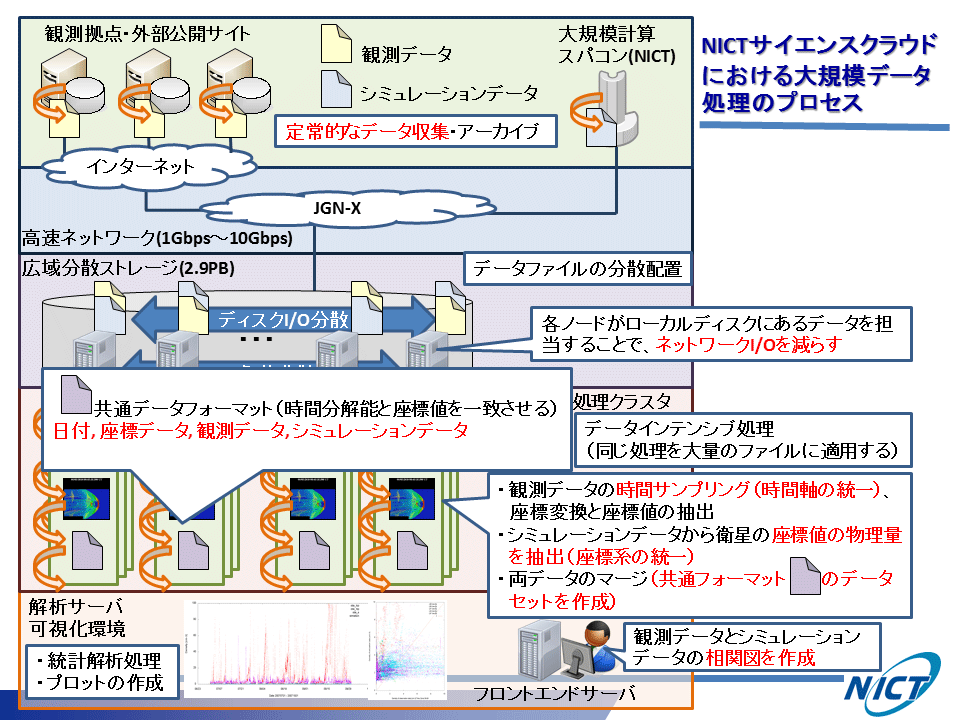

平成25年度は、サブストーム粒子の数値予測モデルの構築に向け、磁気圏グローバルMHDシミュレーションから導出されたプラズマの密度、温度、圧力と、LANL衛星で観測された電子・イオンの密度、温度、圧力の比較に向けた準備を進めた。磁気圏グローバルMHDシミュレーションの計算結果から現実の宇宙環境に即した物理量を導出するために、数値天気予報で広く用いられている「ガイダンス」という手法を導入することを考えており、その前段階として、大量の観測データとシミュレーション結果を統計的に比較する必要がある。通常の解析環境で、両者の大規模データを扱って統計解析を行うことは困難であるため、サイエンスクラウド上に大規模統計解析を実施するための環境を整えた(図2)。

図2 観測とシミュレーションの大規模統計解析を実現するための環境の概念

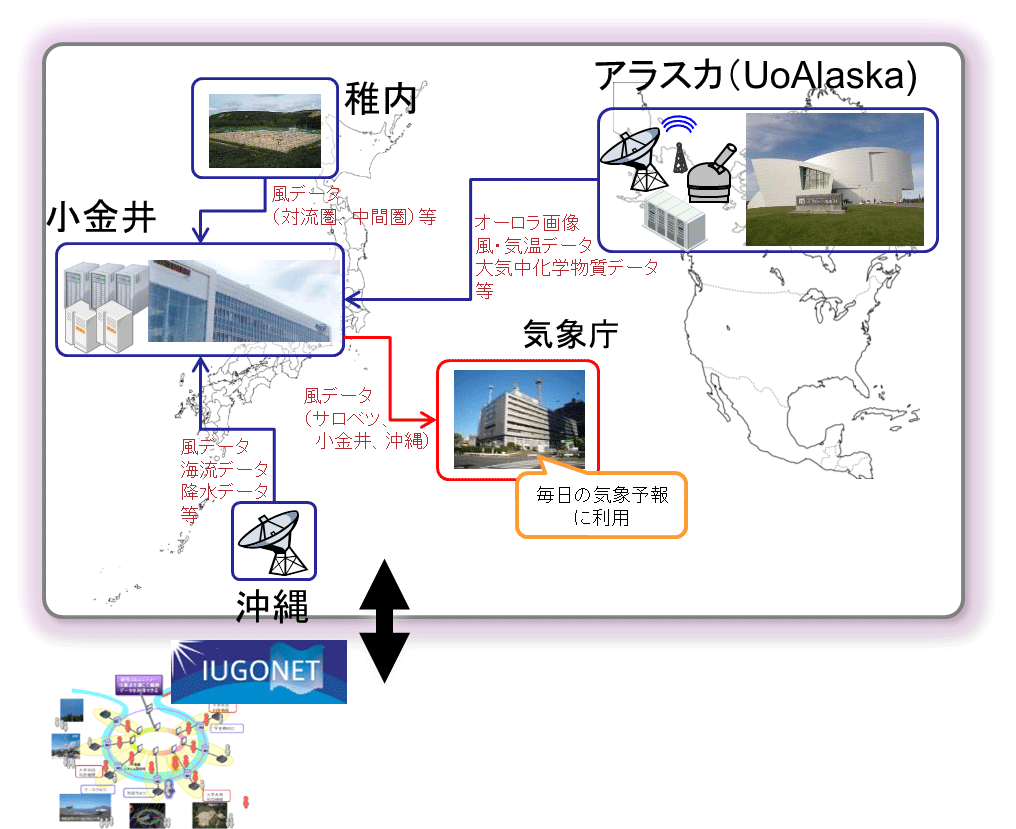

平成25年度は、日本近傍の極域に展開した磁力計、HFレーダーの観測網を着実に運用すると共に、既存のデータ収集システムから、サイエンスクラウド上に構築した広域観測ネットワーク監視システム(WONM)による観測サイトのサーバ監視、データ収集環境の構築に取り組んだ。特に、ロシアのCape Schmidt、及びアラスカのKing Salmonの地磁気データについて、収集及び共同研究相手先のIKIR(ロシア)へのデータ提供の環境、及び、HFレーダーの国際的な観測ネットワークであるSuperDARNの大量データをカナダのサスカチュワン大学のサイトから定期的にミラーリングし、サイエンスクラウド上に蓄積する環境を整えた。

またHFレーダーと内部磁気圏探査衛星Van Allen Probes(VAP)の同時観測用の特別観測モード(ST-APOGモード)の運用を行い、これらのデータを用いたPc5帯の地磁気脈動現象の検出の研究を行った。ST-APOGモードではHFレーダーの16方向のビームの内、3方向について20秒程度の時間分解能による観測が可能となるため、Pc5の検出、解析に適している。初期解析の結果、同モードでの観測中にPc5地磁気脈動が検出される例が多数あることが判明し、VAPの観測でも同様の脈動現象が検出されていることが分かった。今後詳細な解析を行い、Pc5の駆動機構や空間分布の特性、及び放射線帯粒子増加との関係等について次年度以降解析を進めていく予定である。

研究者

- 研究代表者:長妻 努(宇宙環境インフォマティクス研究室)

![]()

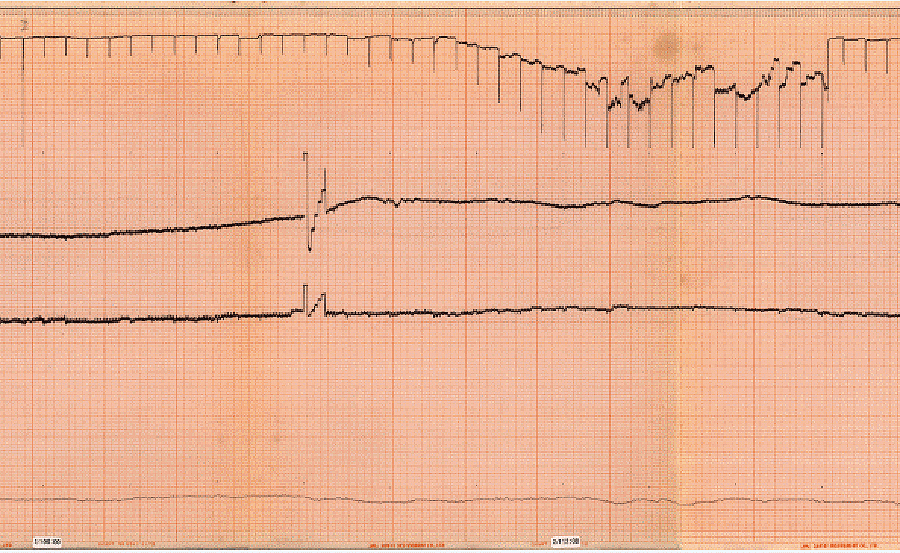

南極観測

- WONMを用いた南極昭和基地における電離層定常観測データ及び関連データの収集

- 従来型(10C)と新型(FMCW)のイオノゾンデデータの比較

- しらせ船上における長波電界強度計測データベース構築

- チャート紙に記録されたリオメータデータプロットの画像ファイル化

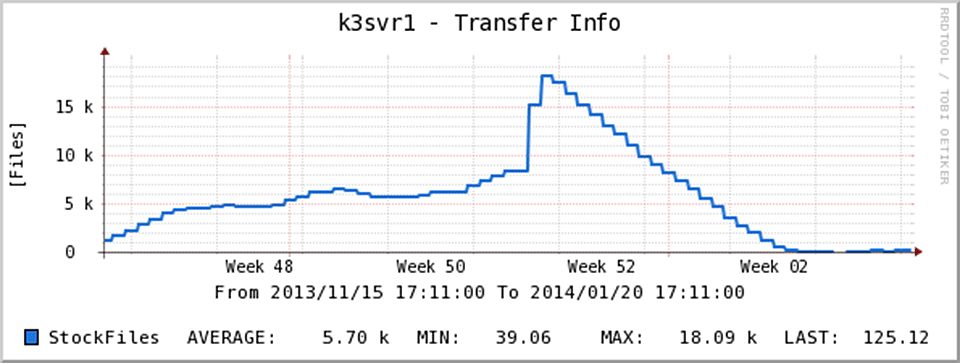

広域観測ネットワーク監視システム(WONM)を用いて、南極昭和基地における電離層定常観測の活動として、「イオノゾンデ観測」、「GPSシンチレーション観測」、及び関連する観測データとして「地磁気」、「リオメータ」等のデータ収集を実施した。当初、昭和基地側に未転送のまま残されるファイルが徐々に増加してしまうという問題があり、状況の調査・分析等を行った。昭和基地-日本国内間のネットワークのバンド幅に起因する問題の可能性等も含めて検討されたが、最終的には、転送プロセスを分散化することで解消することが判明した(図1)。また、南極昭和基地、アラスカ、稚内、サロベツで実施しているライブカメラのデータについても収集を行った。

図1 rsyncの最適化による未転送ファイル数の変化。最適化前のWeek51頃まで、未転送ファイル数が増加傾向にあることが分かる。Week51以降にrsyncの最適化を行った結果、未転送ファイル数は劇的に減少している。なお、Week51の中頃のファイル数の急激な増加は、退避させていた未転送ファイルを転送スプールに配置したことによるもの。

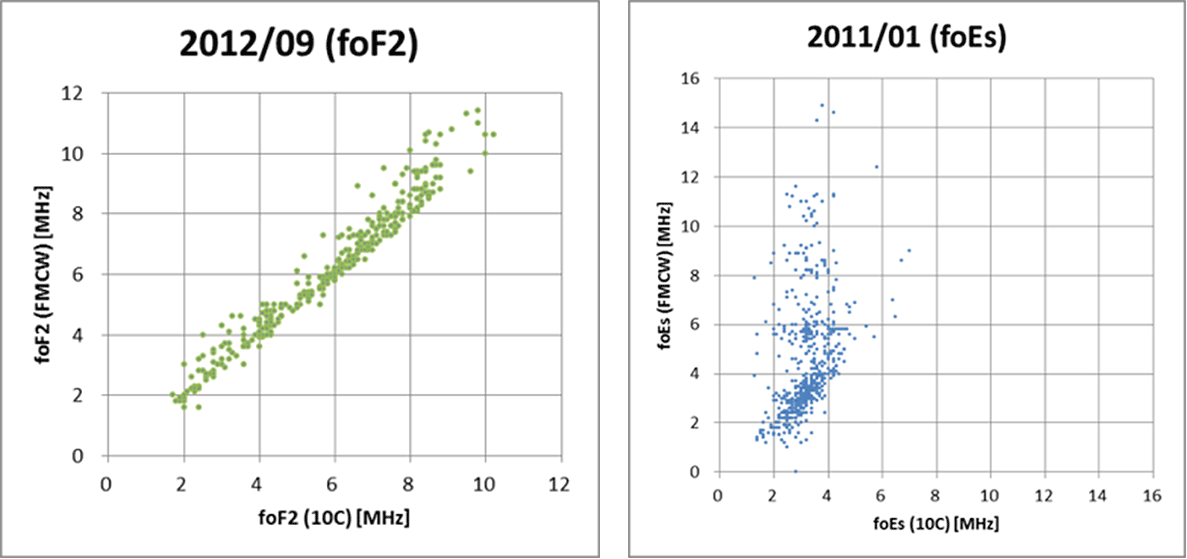

南極の電離層定常観測を新型のイオノゾンデ観測に移行するために、従来型(10C)と新型(FMCW)のイオノゾンデデータの比較・検証を行った。手動読取パラメータを用いて、相互のデータを比較した結果、foF2及びh'Fについては、ばらつきは見られるものの10CとFMCWで統計的には良い一致を示した。一方で、fminについてはFMCWがより低い値を示す傾向が見られ、それぞれの装置の最低掃引周波数(10C:1MHz、FMCW:0.5MHz)の違いや、装置の感度の違いによる影響が見られた。また、foEsについては、対応が良い分布の他に、FMCWの方が優位に高い値を示す例が見られ、スポラディックE層に関して、FMCWは微弱なエコーを検出できることが明らかとなった(図2)。

図2 左:従来型(横軸)と新型(縦軸)のfoF2の比較

右:従来型(横軸)と新型(縦軸)のfoEsの比較

これまで、しらせの日本-南極昭和基地往復の航路上で計測された日本標準時(40kHz, 60kHz)の電界強度・位相のデータは、各年毎に計測システムや測定・校正方法、記録データフォーマット等が異なっているため、各年毎の比較や全データを用いた統計的な解析が難しい状況であった。そのため、各年毎の測定に関してメタデータを作成すると共に、処理プロセス毎にデータファイル形式やフォーマット等を揃えた長波電界強度計測のデータベースをサイエンスクラウド上に構築した。これにより、今後の大量データを用いたデータ解析を実施しやすい環境を整えることができた。

チャート紙のみに記録されている一日毎のチャート紙プロットをデジタル画像化し、オンラインで利用できるようにするための作業を実施した。チャート紙のみが残されている1985年2月~1989年2月のリオメータデータを画像ファイル化すると共に、ディジタルデータとの比較・検証用に、1990年2月~1991年1月までのデータについても画像ファイル化し、サイエンスクラウド上に蓄積した(図3)。

研究者

- 研究代表者:長妻 努(電磁波計測研究所 宇宙環境インフォマティクス研究室)

![]()

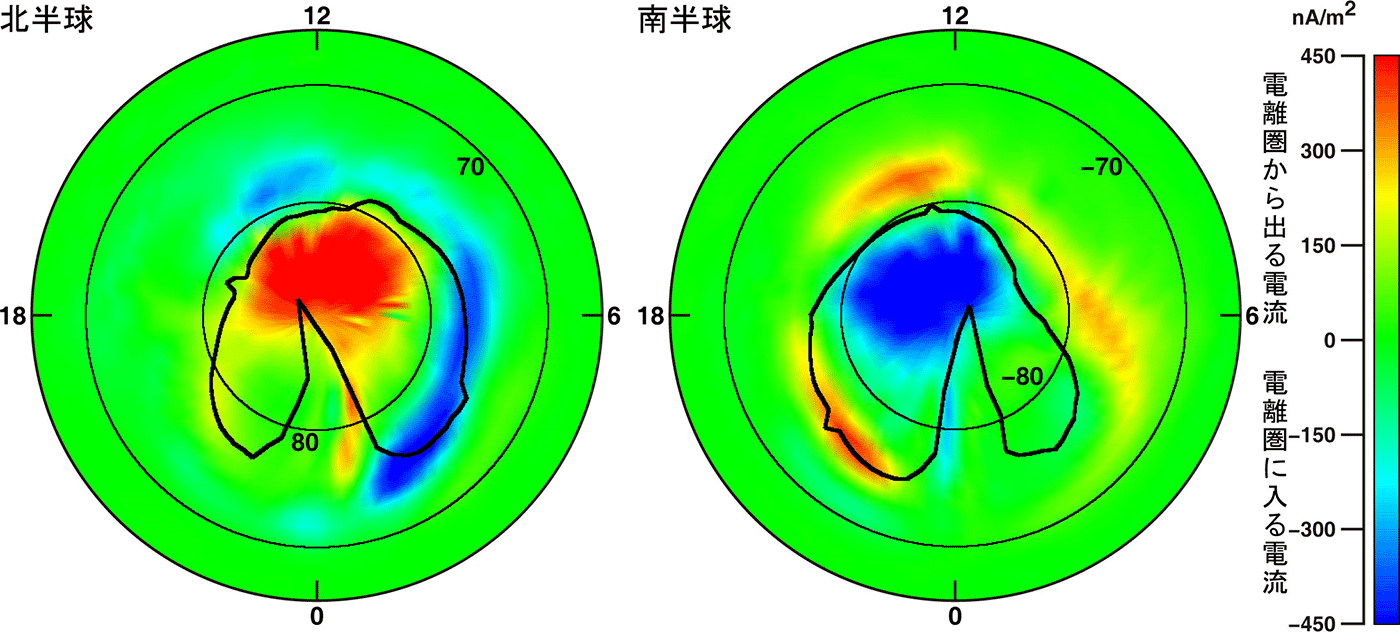

惑星間空間磁場北向き時の磁気圏電離圏対流機構の解明

田中高史氏の既存コード(旧コード)を用いてシータオーロラの再現を試みた。グローバルMHDコードによるシータオーロラの再現自体は2004年以降、田中氏や他グループがすでに成功しているが、シータオーロラに付随する沿磁力線電流系については調べられていない。観測においても様々な制約から、大規模な沿磁力線電流系の存在を示唆する報告はなく、シミュレーションで何かでないかという意図のもと行った。下図は電離圏における沿磁力線電流の空間分布を示すもので、黒線は磁力線の開閉境界を表す。

夜側の膨らんでいる部分がシータオーロラである。シータオーロラに南北半球で逆向きの沿磁力線電流がみられる。この結果に物理的解釈を加え国内外の学会で発表した。一方、田中高史氏が開発中の高解像度コード(新コード)の試験を兼ねて行ったシミュレーションの結果が下図である。

図では磁気圏尾部15倍地球半径の断面における圧力分布を示してある。上述の旧コードの結果と大きく違うのは、シータオーロラがマグネットポーズまで(電離圏では昼側まで)繋がっていることである。調べたところ、旧コードでシータオーロラが途中で途切れるのは、シータオーロラの幅がグリッド間隔より狭いからであることがわかった。観測では昼側までつながっているシータオーロラはよくあり、空間解像度をあげるとより現実的な解に近づくことが予想される。ここでは示していないが、当然ながら新コードでは細かな空間構造が見えている。これらが意味あるかものかどうかは、新コードがまだ開発途上のこともあり、今後検討を要する。旧コードで現れた沿磁力線電流系は新コードでも現れているが見かけがかなり複雑である。グリッド間隔が荒いことで粗視化され、かえってよい結果が出ているともいえる。とりあえず旧コードの結果だけで確実に言える部分をまとめて論文にする予定である。

研究者

- 研究代表者:渡辺正和(九州大学大学院理学研究院地球惑星科学部門)

![]()

SS-MIX標準ストレージのNoSQL実装と並列分散処理の検証

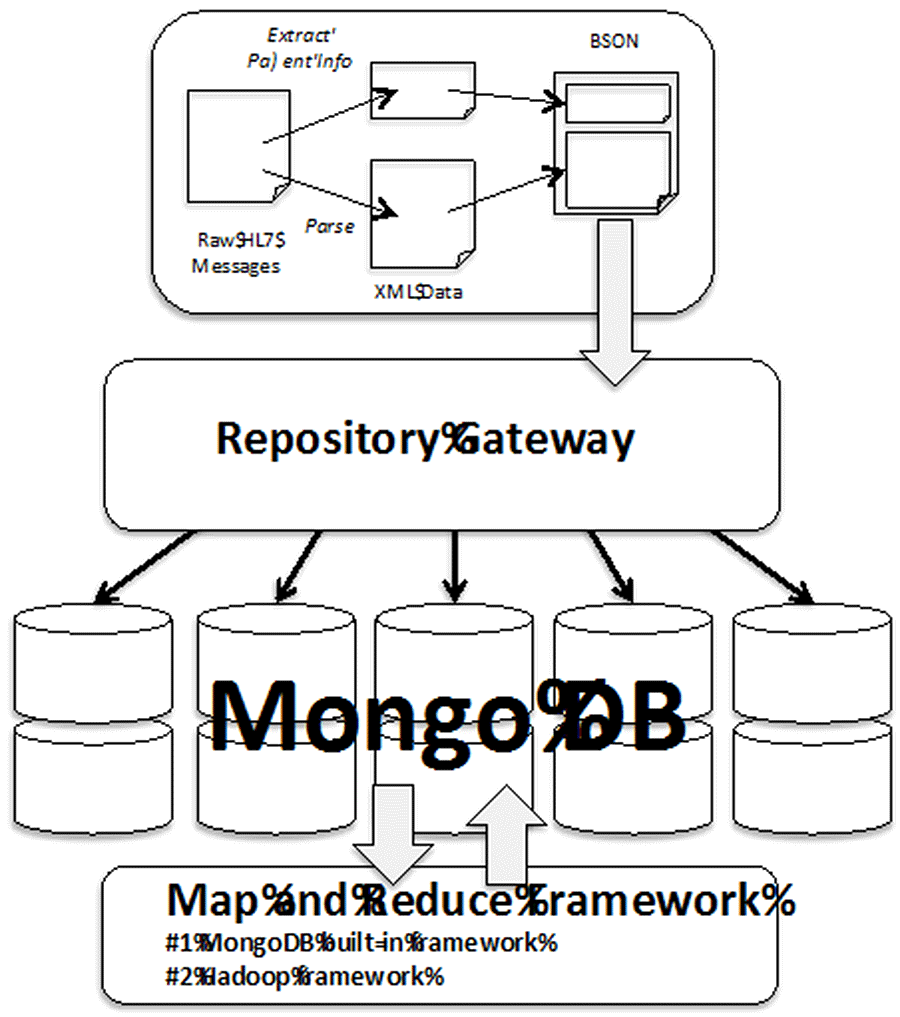

MongoDBによるHL7メッセージの分散処理を検証するために、NICTのノードを利用して下記の構成を構築中である。

seg-gfarm-n100 shardingのゲートウェイ(mongos)

seg-gfarm-n101 shardingの管理サーバ(configsvr)

seg-gfarm-n102?109の8台 分散処理のためのmongodサーバ

シミュレーション対象となるダミーのHL7メッセージを生成し、MongoDBで処理するためのBSON形式文書に変換し(図1上部)、Repository Gatewayに格納するプログラムを開発した。また、MongoDBのMap Reduceフレームワークを単体でMacOS X 10.8.5/ Intel Core i7 2.7GHz 16GB RAM 751GB SSD(SM768E),MongoDB 2.6.4上で実行し、動作確認を行った。テストケースとして、検査結果をランダムに生成したHL7メッセージ(824bytes)を1000万個挿入した。MapReduceによる集計シナリオとして、40歳から49歳の成人男性のHDL Cholesterolの検査値を抽出し、平均値を求めた。

1000万個のHL7メッセージに対して集計シナリオの処理時間は501秒(199,600個/秒)であった。HL7メッセージから変換されたオブジェクトの平均サイズは3568バイト、MongoDBデータベースの物理容量は36GBであった。オリジナルのHL7メッセージからメタデータの付与とBSON形式の変換によってデータサイズはオリジナルより4.3倍増加した。

このプロトタイプをもとに現在NICTの8ノード上での分散処理の検証の準備中であるが、理想的に実行できれば、1億個のHL7メッセージを10分程度で処理されることが予測される。

研究者

- 研究代表者:木村 映善(愛媛大学医学部)

![]()

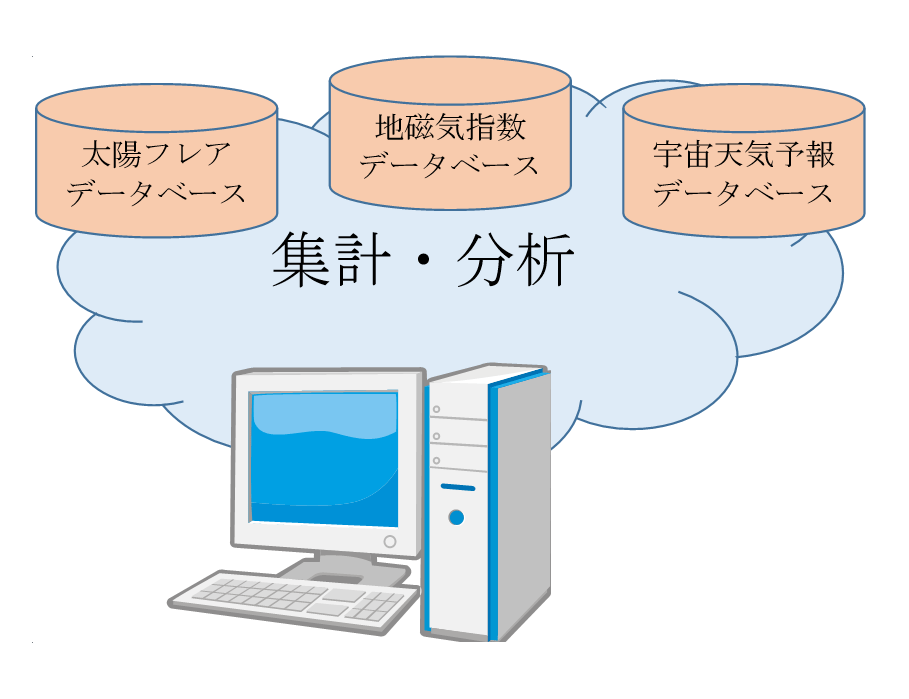

次世代宇宙天気情報処理の研究

研究者

- 研究代表者:亘 慎一(情報通信研究機構宇宙環境インフォマティクス研究室)

![]()

太陽圏モデリング

研究者

- 研究代表者:亘 慎一(情報通信研究機構宇宙環境インフォマティクス研究室)

![]()

宇宙天気シミュレーション

- 2011年3月11日の東北沖大地震時の電離圏変動のシミュレーション

(担当: 品川 裕之) - 気象客観解析データを入力した大気圏-電離圏結合の長期シミュレーション

(担当:陣 英克、品川 裕之、三好 勉信、藤原 均) - 大気圏電離圏結合モデル(GAIA)の高精度化

(担当: 三好 勉信、品川 裕之、陣 英克、藤原 均) - プラズマバブルのシミュレーション

(担当:横山 竜宏) - 次世代M-I結合シミュレーションの開発

(担当:田中 高史、渡辺 正和) - 磁気圏対流の駆動機構

(担当:藤田 茂、田中 高史) - 極端宇宙天気に伴う地磁気誘導電流のモデリング

(担当:藤田 茂) - 極端太陽風時の磁気圏シミュレーション

(担当:久保田 康文、田中 高史) - バーチャルオーロラツールを活用したデジタル磁気嵐現象の研究

(担当:海老原 祐輔、田中 高史、藤田 茂) - 電離圏プラズマ対流速度の計算値と観測値との比較による次世代磁気圏-電離圏結合系シミュレーション内部境界モデル改良の研究

(担当:才田 聡子、田中 高史、 藤田 茂)

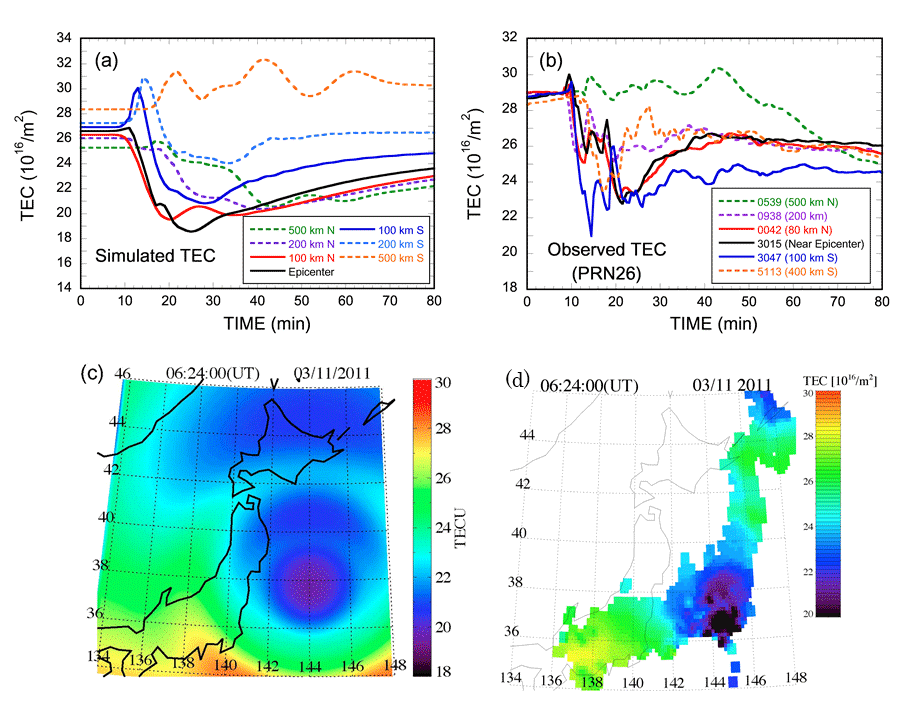

2011年3月11日に起こったM9.0の東北沖大地震では、地震発生の数分後から、顕著な電離圏変動が観測されている。様々な変動が見られたが、とりわけ顕著な変動として、震源域付近の急激な電子密度減少がある。この電離圏変動については、地震に伴う急激な海面変動により、大気波動が生成され、それが超高層大気にまで伝搬していったと解釈されているが、その具体的メカニズムについては明らかになっていなかった。本研究では、2次元の圧縮性大気モデルと電離圏モデルを結合したシミュレーションを実行することにより、震源域の電離密度変動過程を調べた。その結果、地震に伴う急激な海面変動により、圧力パルスが生成され、それが熱圏領域に伝搬して急激に膨張し、電離圏を押し広げることによって震源上空の電子密度減少が起きることが分かった。この結果は、定量的にも電離圏全電子数(TEC)の観測結果をほぼ再現できるものである(図1)。

図1: (a) シミュレーションで再現された震源付近のTECの時間変動。地震発生時刻2011年3月11日05:46 UTからの時間。 (b) GPS 衛星 (PRN26) で観測された震源付近のTEC変動。 (c)シミュレーションで推定された6:24:00 UT、すなわち地震発生後38 分でのTEC分布。(d) GPS観測で得られたTECの分布。

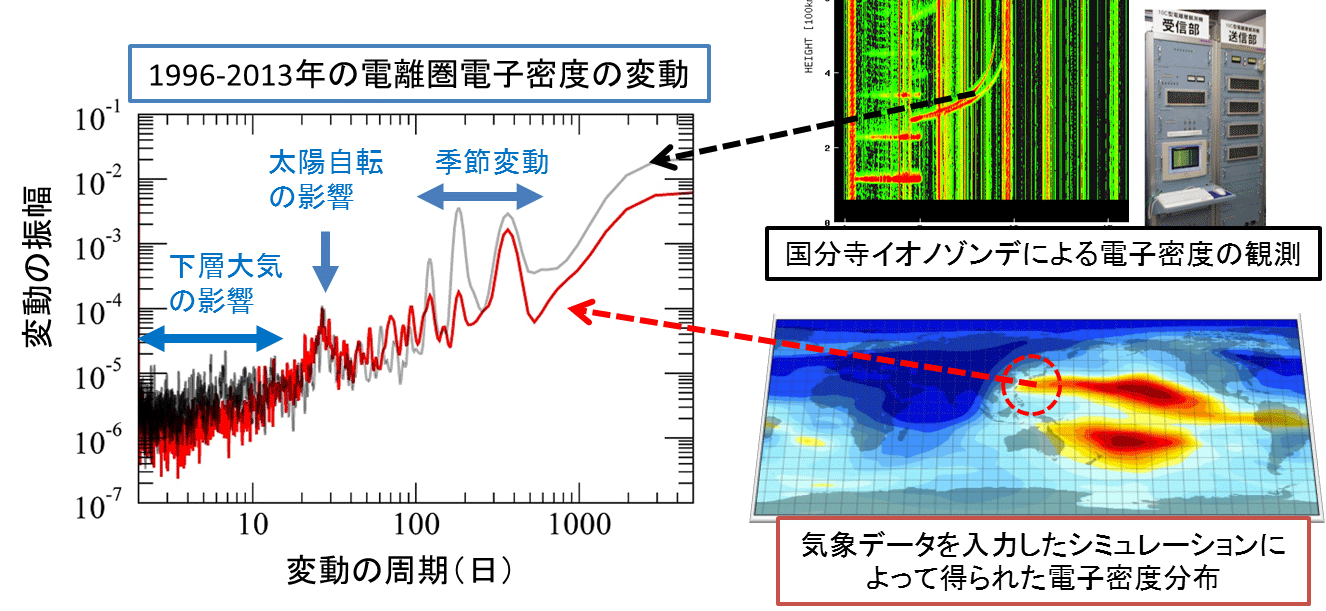

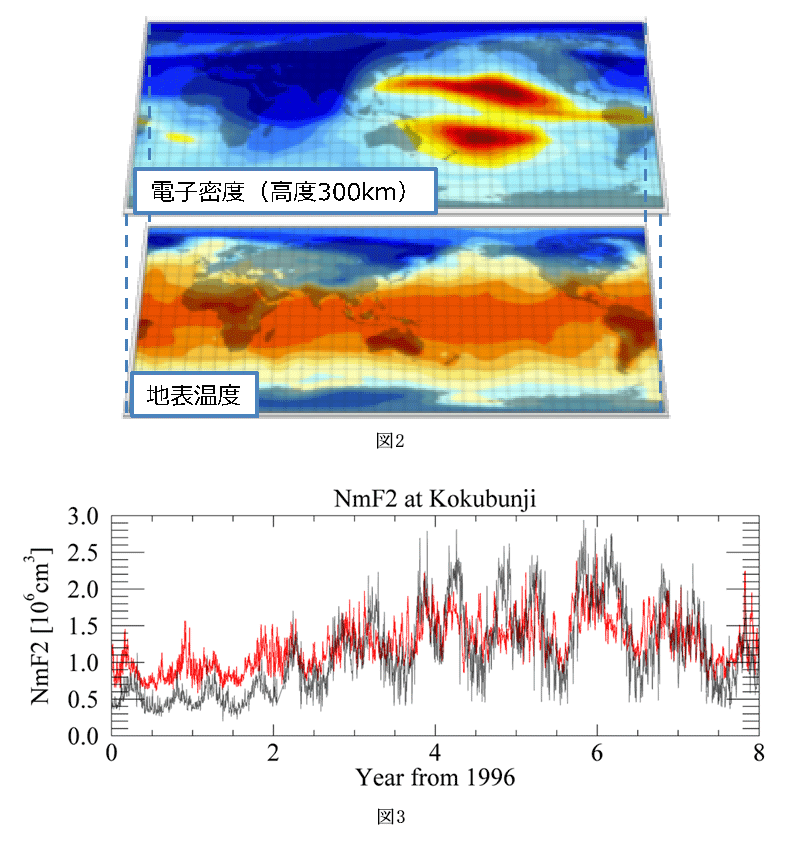

情報通信研究機構では、地上の大気から熱圏、電離圏までの領域を矛盾なく結合した「全大気圏-電離圏結合モデル(GAIA: Ground-to-topside model of Atmosphere and Ionosphere for Aeronomy)」の開発を進めてきた。今回の研究では、本モデルの大気圏モデル に、気象庁の客観解析データJRA-25を入力として用いて、1996年から2013年までの長期のシミュレーションを行い、気象現象によって生成される大気波動が電離圏に与える影響を含めたシミュレーションを行った。

図2は、気象客観解析データを入力した大気圏-電離圏結合シミュレーション結果のスナップショットで、地表付近の大気から電離圏まで解いていることを示している。図3は、シミュレーションによって得られた国分寺上空のF層最大電子密度(NmF2)とイオノゾンデ観測の比較(12-16LTの平均をプロット)である。

本シミュレーションにより、実際の気象データに基づく大気圏-電離圏シミュレーションの長期間データベースはこれまでになく、観測との比較によるモデルの検証や、超高層大気変動の起源の解析につながると期待される。

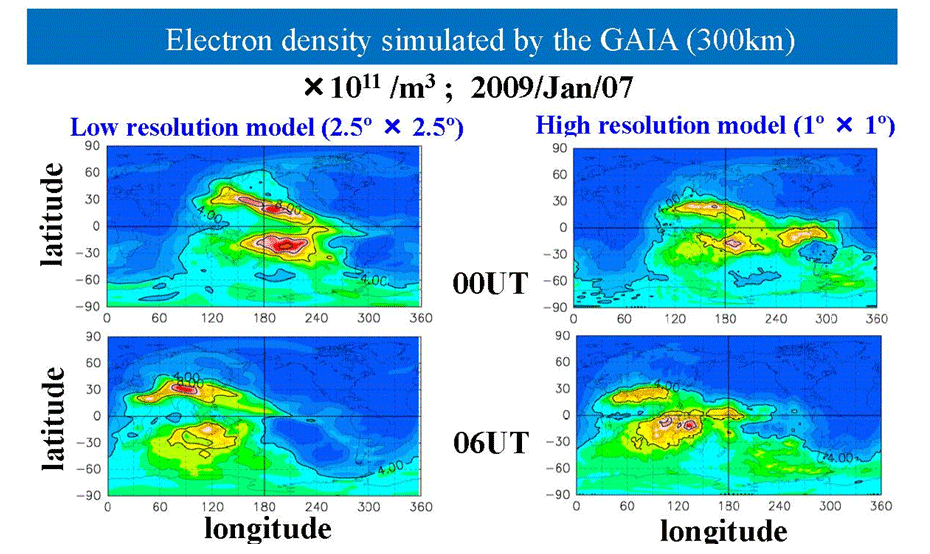

本年度は、主に、大気圏電離圏結合モデル(GAIA)の水平分解能を良くするための計算を行った。その結果、高分解能版GAIAは水平分解能経度1度×緯度1度の分解能で、計算可能な状態となった。下に、結果の一部を示す。図4の左側が従来のモデル(水平分解能2.5度)で得られた高度300㎞での電子密度で、右側が高分解能モデル(水平分解能1度)で得られた電子密度分布である。

分解能を良くしたことで、水平スケールの小さい波に伴う変動が見て取れる。これは、中性大気中の重力波により引き起こされた電子密度変動と考えられる。このように、水平分解能を良くすると、今まで表現できなかった大気波動に伴う小スケールの変動の計算が可能であることが分かった。現在は、太陽活動極小期の計算を主に行ってきたが、現在は、太陽活動極大期についても、高分解能版GAIAでの計算の準備を進めている。

図4: 大気圏電離圏結合モデル(GAIA)の水平格子2.5度×2.5度版と1度×1度版の電子密度分布の比較。1度×1度版では、より細かい構造が現れているのがわかる。

電離圏中の電波伝搬において、特に局所的なプラズマ密度の不規則構造を伴う電離圏擾乱が発生した場合、電波の振幅、位相の急激な変動(シンチレーション)が生じる。特に、赤道域において発生するプラズマバブルと呼ばれる現象は、GPS等による電子航法に深刻な障害を及ぼすことが知られている。このような電離圏擾乱の発生機構を解明し、発生を事前に予測することが、科学・実用の両面から求められている。

まず、中緯度伝搬性電離圏擾乱(MSTID)の原因として考えらえるEs層の初期変動スケールをモデル内で変化させ、MSTID成長のスケール依存について議論した。その結果、100-200km程度の波長を持つMSTIDが最も成長率が高く、日本上空で頻繁に観測されるMSTIDの波長スケールと良く一致することが明らかとなった。また、波面が非常に長く延びるメカニズムについて、その生成モデルを提唱した。

次に、現在までに開発を進めてきた中緯度電離圏モデルを赤道域に拡張し、プラズマバブルを再現可能な3次元数値モデルを開発した。F領域下部に人工的な変動を与え、日没時に予想される強い東向き電場を与えた結果、変動の上端部分が急激に上昇し、プラズマバブルを形成しながら電離圏上部にまで到達する様子が再現された(図5)。現在、背景の中性風、電場等の条件や、初期変動のスケールを変化させ、プラズマバブルの発生、成長を決定する要因について検討中である。

図5: シミュレーションで得られた電子密度の分布。プラズマバブルの発生と構造の変動過程が再現されている。

この研究は、これまでのM-I結合シミュレーションを遥かに上回る解像度を持つ、新たな計算システムの構築をめざすものである。このため12面体分割三角格子による、並列M-I結合シミュレーションの開発を進め、分割レベル7までの計算が可能となった。この計算では磁気圏だけでなく、電離圏でも解像度が上げられており、地上での宇宙天気擾乱(磁場変動、オーロラ活動)が再現できるのが特徴である。プログラムはハイブリッド並列となっており、1000プロセッサー程度まで計算可能である。

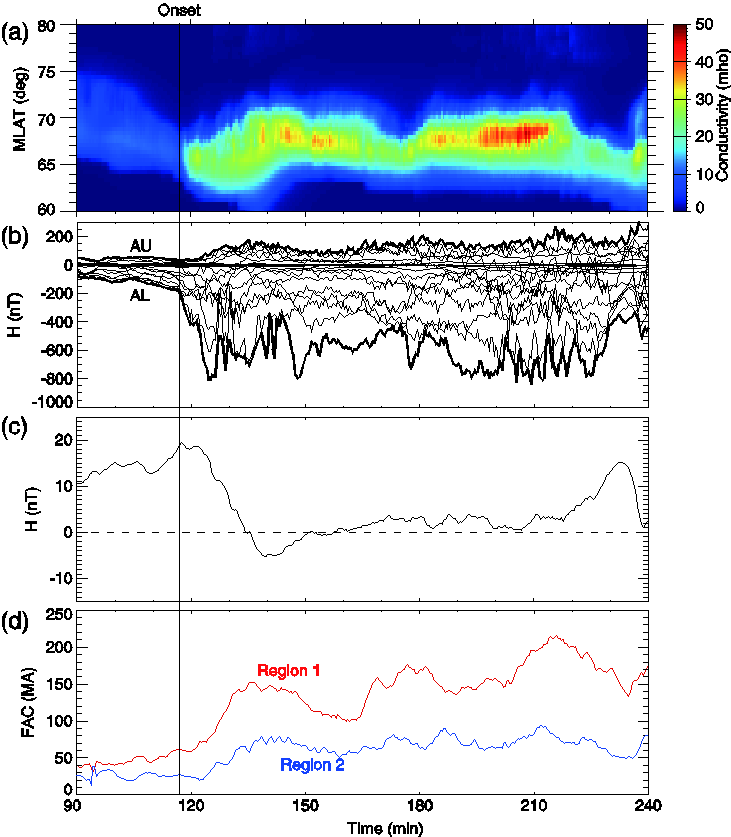

電離圏での解像度を示す例として、第6図にテーターオーロラの結果を示した。太陽風磁場のBy成分が切り替わるとこの図のようなテーターオーロラが出来る。図では磁気圏プラズマシートのYZ面構造が等値線で、3Reの球面の構造がカラーで示してあり、テーターオーロラの構造が良く分かる。

図7はサブストーム時の電離圏である。サブストームは太陽風磁場のBz成分が南に切り替わると発生し、1時間程度の成長相を経て、急激な擾乱(オンセット)が開始する。第7図はサブストームのオンセットの最も特徴的な様相である、WTS(西方伝搬擾乱)の再現を示している。WTSは良く知られている観測的な事実であるが、その成因は今のところ不明である。また地上の宇宙天気には最も強い擾乱を与える原因ともなっている。

今後、プログラムシステムを応用していろいろな研究に使用できるように、解説書を用意した。プログラムシステム自体は複雑であるが、解説書を利用すれば、使用する並列計算機にあわせた構成に直すこと、研究対象となる現象にあわせた入力(太陽風データ)を用意すること、結果の解析を行えるように出力データ構造を変更することは、すぐに出来る。

ここで例に示した、テーターオーロラ、サブストームだけでなく、エネルギー変換、ダイナモの形成、Pi2、内部磁気圏、SCなどについても、今まで未解明の問題を解決する計算結果が多く得られている。これらの結果を発表することは、今後の魅力的な課題となる。また今後の大きな課題としては、リアルタイム版の開発が挙げられる。

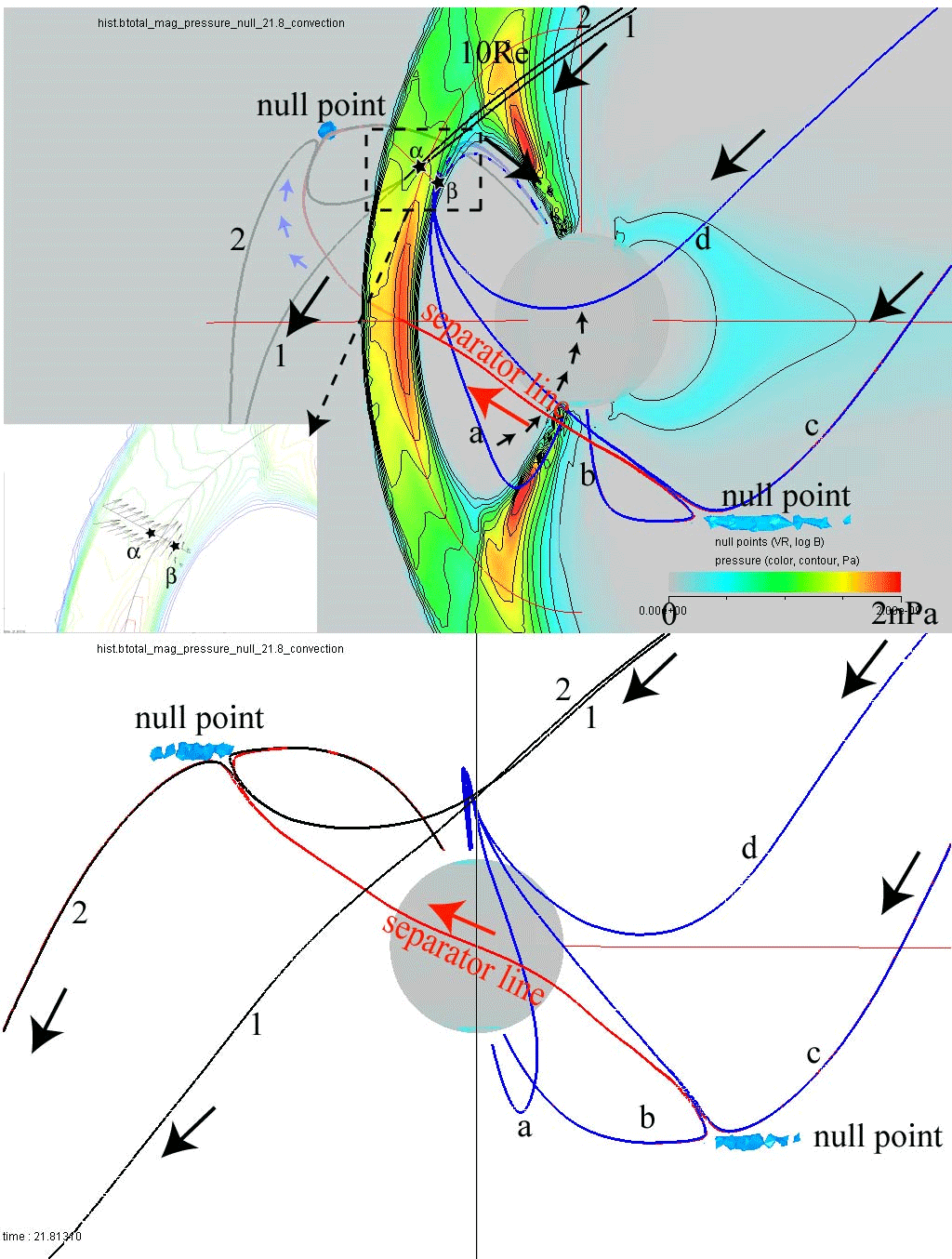

まず、MHDシミュレーション結果を用いて磁気圏対流の駆動機構を調べた。磁気圏対流駆動モデルとして、これまではDungey(1961)が提唱したポンチ絵モデルが広く受け入れられてきたが、シミュレーションではそれは再現できない。代わりに、磁場が0になるnull点が磁気圏前面に2つ出来、そこでの磁力線繋ぎ換えが重要であることが示された(図8)。その上で、このトポロジーの下で、対流エネルギーがどのように太陽風から与えられるかを調べた。その結果、磁力線に沿ってマグネトシースからカスプに入ったプラズマがローブに抜ける際、マントル域でexpansion fanを伴って磁力線方向にプラズマが逃げることでマントル域に磁場が溜まることが分かった。このことは、マントル域に電磁エネルギーが溜まることになる。そのためにはカスプの熱エネルギーが消費される。ここで出来たポインティングフラックスの一部は、昼間のマグネトポーズに輸送され、マグネトポーズでの圧力増大に寄与している。

図8: 数値計算結果から求めた、null点を通した磁力線のつなぎ換え。(上)午後側から見た図、(下)12時から見た図。

極端宇宙天気現象が起きた際に災害を引き起こす可能性がある地磁気誘導電流のモデリングを行った。地下電気伝導度分布は地形データと堆積層データを用いて推定した。その上で磁気圏に周期的電流を流した場合に地面に生じる電場を計算した。その結果、水深の深い湾に平行に誘導電流が流れ込む時、その湾奥で電場が大きくなることが見出された。このため、周辺を深い海で囲まれている日本は同緯度の地域より、局所的に大きな誘導電場が現れることが想定される。

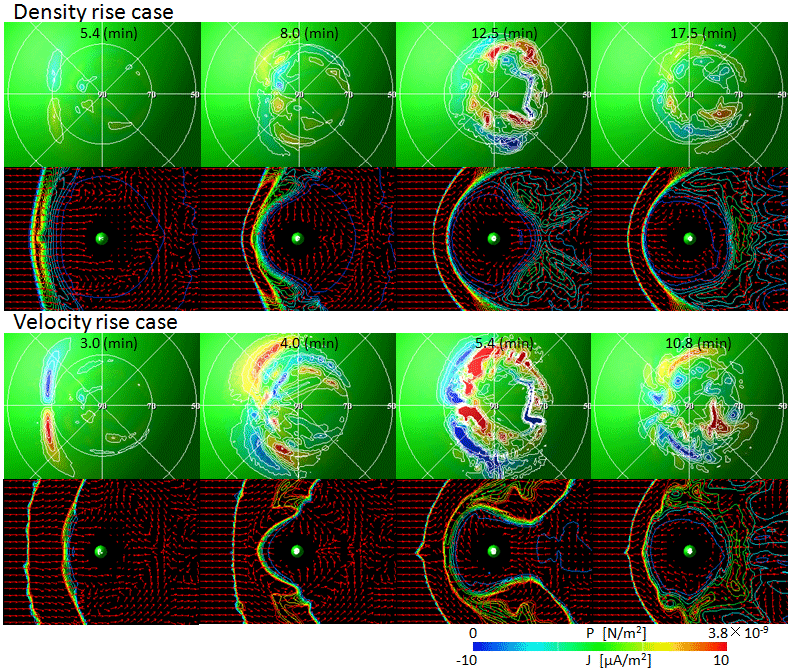

太陽風の衝撃波や動圧のインパルスが磁気圏に衝突することによって、sudden commencement(SC)と呼ばれる地上磁場の急上昇が観測される。Araki et al. [1997]は磁気圏境界が静止軌道よりも内側に来るような強い動圧を持つ太陽風が衝突した場合、200 nTを超えるような極端に強くシャープな特異なSCの観測を報告している。本研究では、極端に強い動圧を持つ太陽風が磁気圏に衝突した場合についてシミュレーションを行い、極域のSC変動を調べることが目的である。具体的には高いロバスト性を持つ次世代磁気圏-電離圏結合MHDシミュレーションを用いて、標準的な太陽風と比較して太陽風動圧を最大16倍まで高くしたシミュレーションを行った。太陽風動圧は密度を変化させた計算と速度を変化させた計算を行い比較した。

図9は太陽風動圧10倍の時の極域の沿磁力線電流の強さと赤道面上に圧力と速度場を示している。密度を上げた計算の場合と比較して速度を上げた計算の場合はPI/MIとも大きな磁場変動となり、またシャープな上昇を示すことがわかった。これは、シャープで強いSCを形成するためには高速な太陽風が衝突することが必要だということを示唆している。

図9: 太陽風動圧10倍の時の極域の沿磁力線電流と赤道面の圧力と速度場。

速さ500 km/s、密度5 cm-3の太陽風と-5 nTの南向き惑星間空間磁場を与え、サブストームの再現実験を行った。プラズマ圧及び沿磁力線電流による電気伝導度の上昇を擬似的なオーロラ発光と見立てると、T=117分ごろからオーロラ帯の夜側でオーロラの増光が始まり、疑似オーロラジェット電流(AL)指数が急激に下がり始めるというブレイクアップと良く似た現象が現れた(図10)。以降、この時刻をサブストーム・オンセットと呼ぶことにする。オンセット直後から磁気赤道の正午では南北方向の磁場(疑似赤道ジェット電流; EEJ)が減少しはじめ、オンセットから約15分後、EEJの極性が反転した。これは磁気赤道正午における電場の向きが東向きから西向きに転じたことを意味する。西向きの電流がサブストーム後に現れることは観測的に知られており、その特徴的な地磁気変動をシミュレーションは良く再現している。電離圏の電位分布を調べると通常の対流が打ち消され、反対の極性を持つ電位分布が現れた。これは過遮蔽状態として知られているものである。電離圏で作られた過遮蔽状態は磁気圏へ伝搬し、リングカレントや放射線帯が存在する内部磁気圏の電場が逆転することを確認した。通常、朝側から夕側に向かう電場によってプラズマは夜側から昼側へドリフトする。ところが、過遮蔽状態ではプラズマのドリフト方向が逆転する。この逆転はこれまでの常識に反するものであり、現在、磁気圏衛星であるTHEMISのデータを用い、過遮蔽状態における内部磁気圏のプラズマのドリフト方向を精査している。電離圏からの要請で昼側から夜側へ向かう磁気圏プラズマは、夜側の内部磁気圏で発達した高プラズマ圧領域を押し続ける。高プラズマ圧は過遮蔽状態を作る沿磁力線電流の源であるから、内部磁気圏のプラズマの運動は過遮蔽状態をより維持しようと働くように見える。現在、サブストーム・オンセットの内部磁気圏で働く力学過程に加え、ドリフト運動論シミュレーションを用いて過遮蔽状態における高エネルギー粒子の輸送過程を調べている。

図10: グローバルMHDシミュレーションで再現したサブストーム時の電離圏・磁気圏変動。(a)真夜中における疑似オーロラ(電気伝導度)のケオグラム、(b) 疑似オーロラジェット電流指数(AU/AL)、(c) 疑似赤道ジェット電流(EEJ)、(d)Region 1, 2沿磁力線電流の総量。

太陽風の変化に対する磁気圏・電離圏の応答を調べるため、次世代磁気圏電離圏結合シミュレーションモデル(Tanaka et al., 1995, 2000, 2010)に人工衛星ACEで観測された太陽風パラメータを入力し、シミュレーションを実行した(図11)。

同時期にSuperDARNから得られたプラズマ対流速度と比較すると、計算値から得た電離層電位分布と磁場分布から予想されるプラズマ対流速度とは一致しない箇所があった。特にKing Salmonで観測された大きなドップラー速度はその低緯度領域における電離層電気伝導度勾配を反映している可能性がある。今後はこのような局所的なプラズマ対流の変化や、さまざまな太陽風条件下における電離圏対流構造を現実に近くするように磁気圏電離圏結合モデルの改良を目指す。

図11: 左図:シミュレーションからえた電場ポテンシャル(カラー)とプラズマ対流(矢印)右図:SuperDARNレーダーネットワークから得た視線方向のドップラー速度

研究者

- 研究代表者:品川 裕之(NICT宇宙環境インフォマティクス研究室)

![]()

GNSS全電子数観測を利用した電離圏の研究

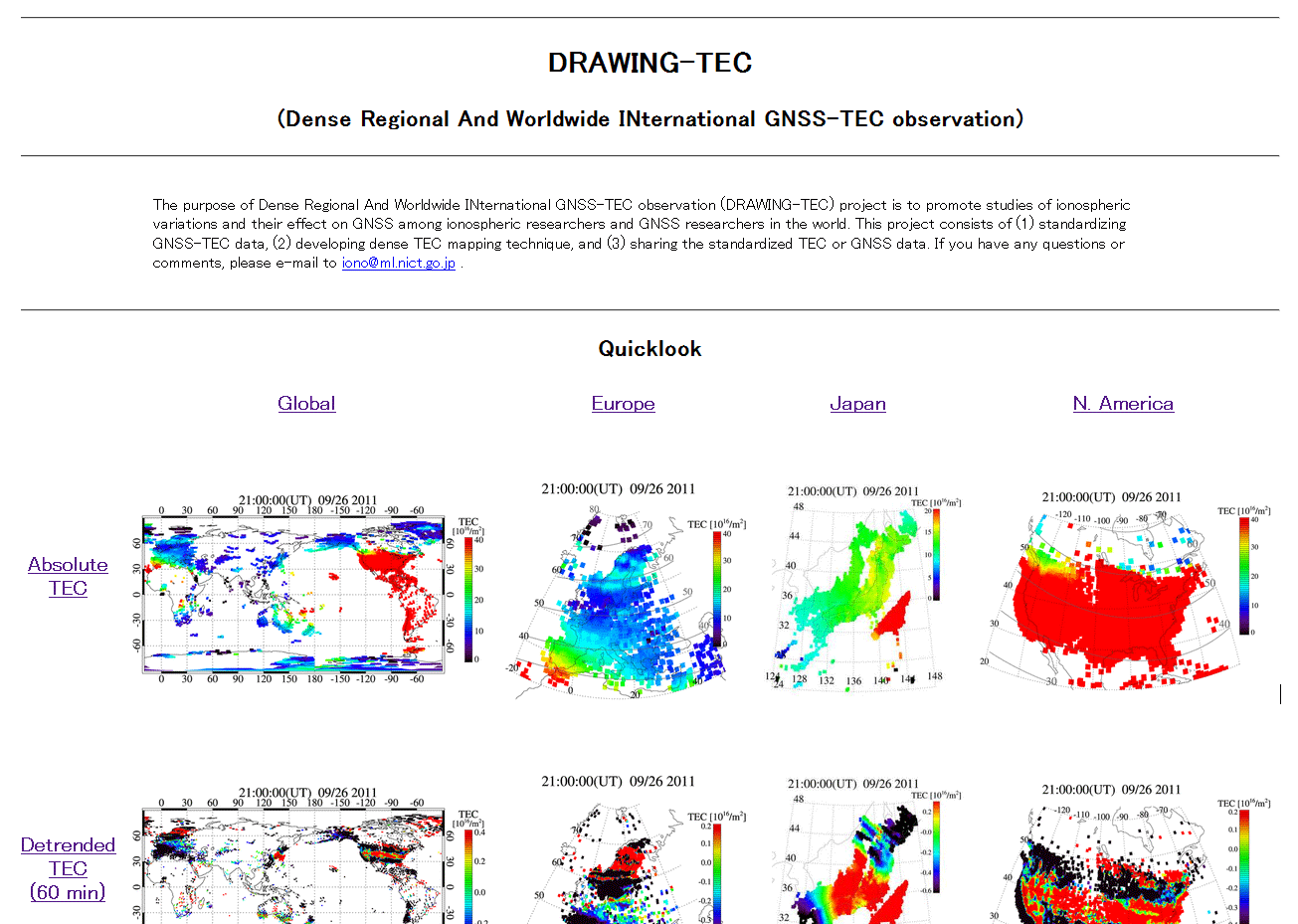

国内外のGPS受信機網データを収集し、受信機が密な地域(日本、北米、欧州)と全球の高解像度TECマップを自動作成するソフトウェアの開発及び整備を進めた。これらの大規模データのクイックルックは、サイエンスクラウド上のウェブサイトで閲覧可能である(図1)。 これらのデータを利用し、中規模伝搬性電離圏擾乱(図2)(Ichihara et al., 2013; Otsuka et al., 2013)や、地震・竜巻後の電離圏変動(図3)(Shinagawa et al., 2013; Nishioka et al., 2013)、SEDなど磁気嵐時の電離圏変動(Maruyama et al., 2013; Goi et al., 2014)など、様々な電離圏擾乱現象について研究を進めた。

図1: 高解像度GPS-TECデータ閲覧サイト[http://sc-web.nict.go.jp/GPS/DRAWING-TEC/]。絶対値TEC、TEC変動成分、ROTIの2次元マップを公開している。

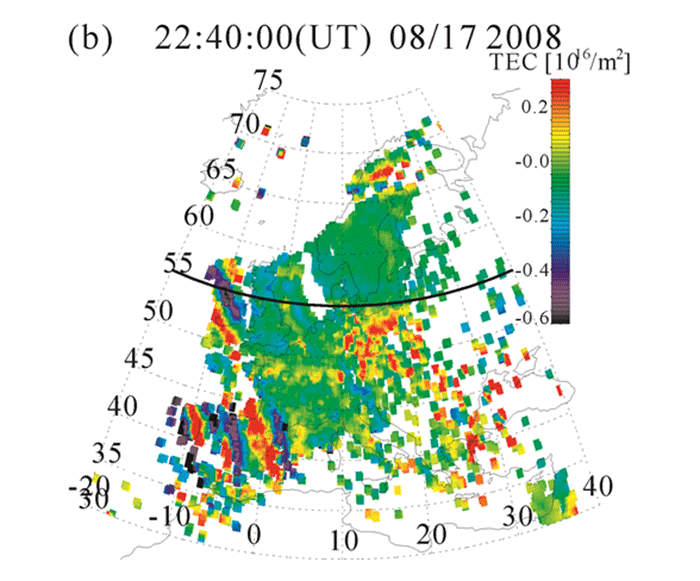

図2: 欧州のGPS-TEC観測で捉えた夜間中規模伝搬性電離圏擾乱(MSTID)[Otsuka et al., 2013]。2008年のTECデータを統計解析し、夜間MSTID発生の緯度依存性などを明らかにした。

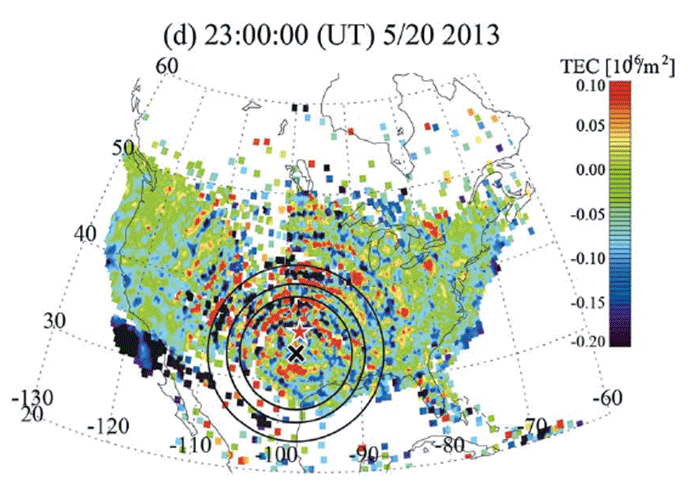

図3: 北米のGPS-TEC観測で捉えた巨大竜巻後に現れた波紋状の電離圏変動[Nishioka et al., 2013]。竜巻の親雲である巨大積乱雲から大気重力波が励起され、電離圏まで伝搬したと考えられることがわかった。

研究者

- 研究代表者:津川 卓也(情報通信研究機構 電磁波計測研究所 宇宙環境インフォマティクス研究室)

![]()

SMILESデータ処理

Atmospheric short-lived chemical species such as chlorine monoxide (ClO), hypochlorous acid (HOCl), hydroperoxyl radical (HO2), and hypobromite (BrO) play an important role in changing the composition of the atmosphere and are the cause of ozone (O3) depletion. A good understanding of halogen and hydrogen chemistry is therefore required to more precisely understand climate change and to aid atmospheric ozone recovery efforts. The abundance of these highly reactive species varies widely (within the parts per billion to parts per trillion range) on a day-to-day timescale due to the photochemical reactions with sunlight. Until now, however, it has been difficult to accurately estimate their abundance in the atmosphere.

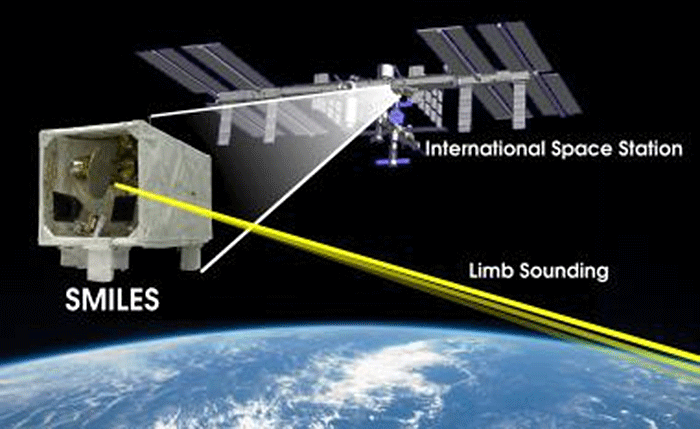

The Superconducting Submillimeter-Wave Limb-Emission Sounder (SMILES) is an atmospheric observation sensor that is used to observe submillimeter waves emitted from minor atmospheric constituents with unprecedented sensitivity to monitor changing ozone levels. SMILES (see Figure 1) is the first global environment observation instrument in the Japanese Experiment Module (JEM) onboard the International Space Station (ISS). SMILES was launched on 11 September 2009 and installed on the ISS on 25 September 2009. This mission is a joint project of the National Institute of Information and Communications Technology (NICT) and the Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA). NICT use the

Science cloud computer system for the SMILES data processing.

研究者

- 研究代表者:笠井 康子(NICT 電磁波計測研究所 センシング基盤研究室)

![]()

静止軌道衛星帯電プラズマ環境の解析および予測の研究

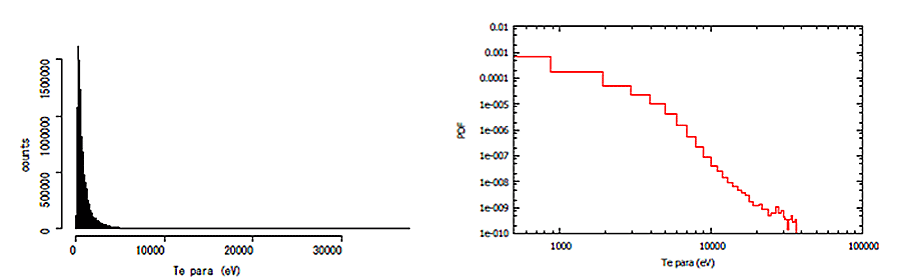

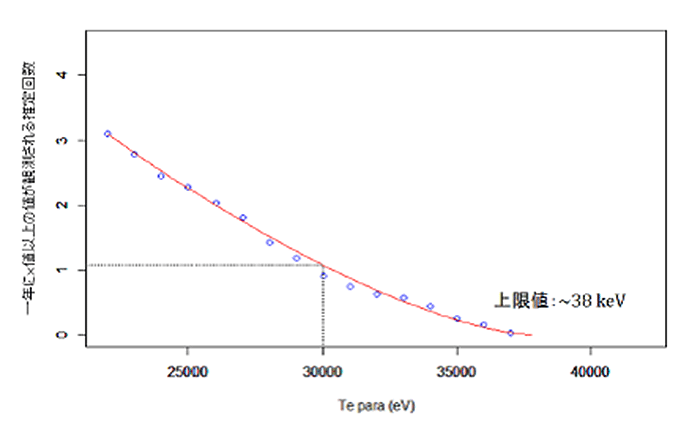

本研究で当初注目していた、静止軌道で温度がそれほど高くないが密度が濃い電子が衛星帯電を引き起こしていると考えられるイベントの解析を行った結果、これらのイベントが観測値から物理パラメーターに変換する際の計算間違いであることがほぼ明らかになった。そこで、磁気圏擾乱表すオーロラ指数と静止軌道衛星帯電プラズマ環境の統計解析をおこなった。衛星帯電が起こるのは、宇宙環境が荒れた状態にあるときなので、それらの極端イベントに着目し、極値統計を用いて解析をおこなった。

一般的に、極端イベントは分布の裾に存在し、全データから見ると極めて少ないため、データ全体を用いた極端値の統計解析では過小評価につながる危険性が高い。極値統計は、分布の裾の領域に焦点を置いた統計手法で、極端イベントの適切な評価を可能とし、その最大規模と発生頻度の推定を行うことができる。

オーロラ指数の解析では、AU指数とAL指数の上限値と極端イベントの発生頻度を推定した。また、広く磁気圏擾乱の指数として使われているAE指数は、AU指数からAL指数の値を引いた複合指数であり、複数の磁気圏物理現象の時間関係も含んでおり、その極値イベントの統計的振る舞いは、今回用いた極値統計では表すことが難しいことがわかった。

次に、静止軌道プラズマ環境の解析をおこなった。解析に用いたLANL静止軌道衛星のキーバラメーターのデータには、観測値から物理パラメーターに変換する際の計算間違いと考えられるデータが多数含まれていることがわかったので、これらのエラーデータを取り除き、解析をおこなった。図1は、静止軌道の磁場と平行な電子温度成分の分布を示しており、その分布の裾の高温領域に着目し極値統計解析をおこなった。図2は、解析の結果得られた、静止軌道で磁場と平行な電子温度成分の高温イベントの発生頻度を示した図で、この図より温度の平行成分が30 keV以上になるイベントなら年間1.1回程度発生し、上限値は約38 keVと推定することができる。

研究者

- 研究代表者:中村 雅夫(大阪府立大学)

![]()

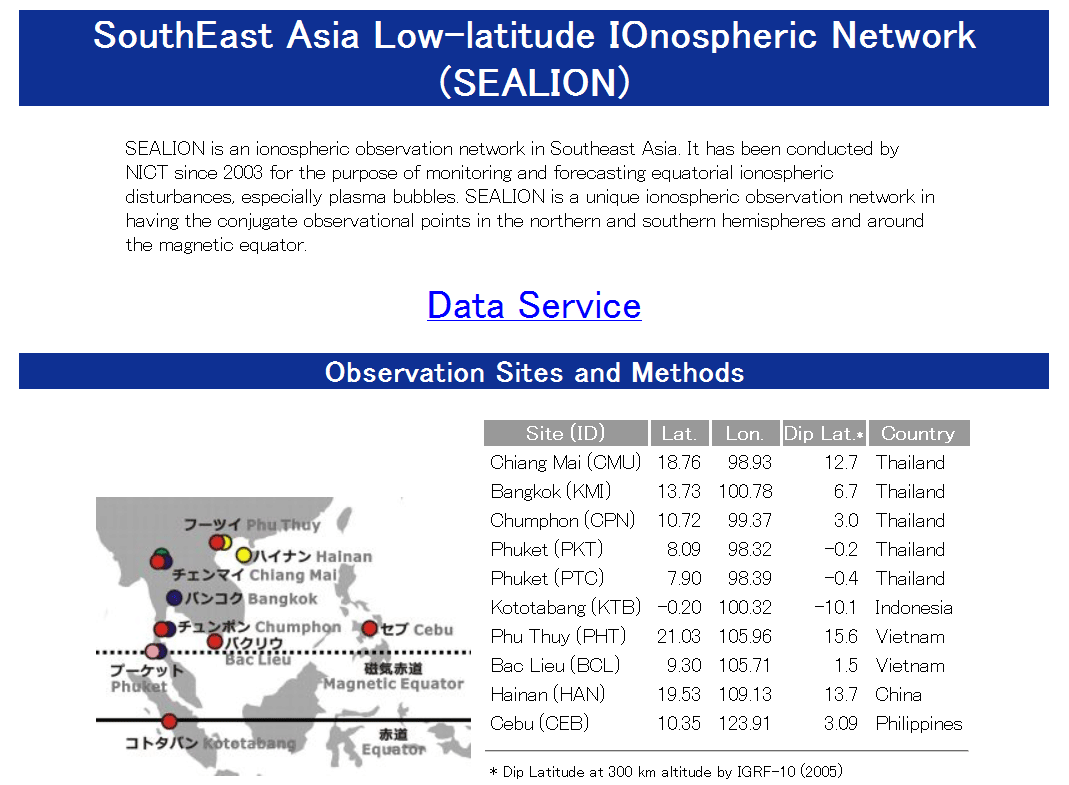

東南アジア域低緯度電離圏観測(SEALION)

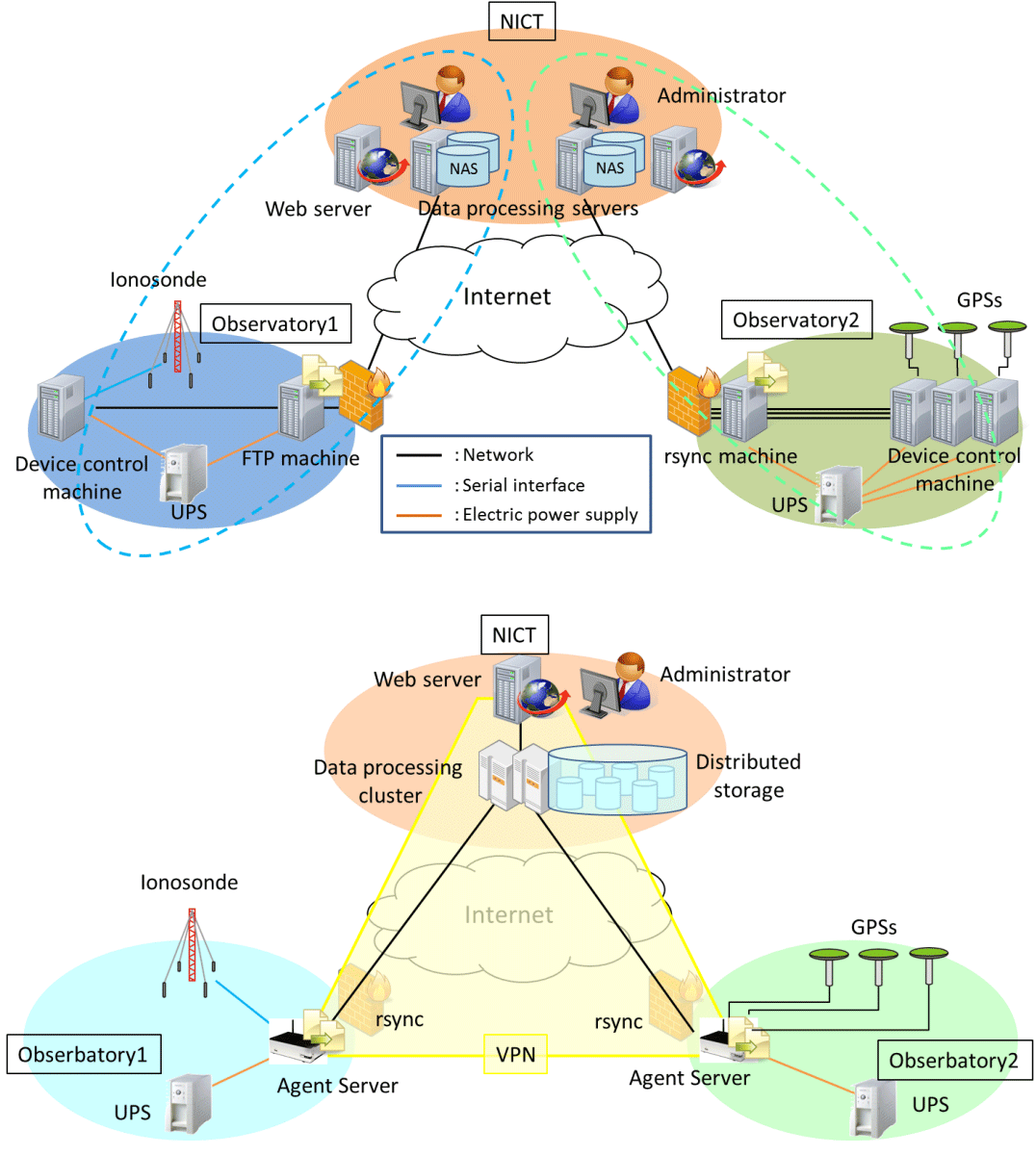

東南アジア域低緯度電離圏観測網(SEALION)の複数サイト・複数観測機器からのデータ転送・監視に、広域観測ネットワーク監視システム(WONM)を導入し、観測データを効率的かつ省力的に収集・蓄積することを可能にした(図1)。また、データ処理・可視化処理系のサイエンスクラウドへの移植を進め、サイエンスクラウドのウェブ・サーバーを利用したウェブサイトの公開を開始した(図2)。これらのデータを利用し、プラズマバブルの発生・伝搬機構の解明や、その予測に向けた研究を進めた。

図1: SEALION観測網データ収集のこれまでの仕組み(上図)とWONMを利用した新しいデータ収集の仕組み(下図)。

図2: サイエンスクラウドのウェブサーバーを利用して公開を始めたSEALIONウェブ・サイト [http://sc-web.nict.go.jp/sealion/]。

研究者

- 研究代表者:津川 卓也(情報通信研究機構 電磁波計測研究所 宇宙環境インフォマティクス研究室)

![]()

大気圏-電離圏長期シミュレーションデータの解析

これまで特定のイベントを調べるための短期間のシミュレーションを行っていたが、本研究では長期間通しての気象再解析データを入力したシミュレーションを行い、現実的な下層大気に由来する超高層大気の変動を調べる。今年度は、計算の高速化を推し進め、1996年から2013年まで18年分のシミュレーションを行った。計算結果のデータは、気象分野で標準的に使われるNetCDF4フォーマットとし、データベースを構築した。そして、実際の電離圏観測と比較を行った(下図)。太陽の自転のみならず、下層大気起源と考えられる数日‐年単位の変動がイオノゾンデ観測と同程度に再現されることが分った。詳細な解析は今後なされる予定である。

研究者

- 研究代表者:陣 英克(電磁波計測研究所 宇宙環境インフォマティクス研究室)

![]()

SALMON・亜熱帯・都市環境観測データネットワークシステム

SALMONはH10から、10種類の環境計測装置群をセンサーノードとして自動データ収集、保存、データ・観測装置監視およびユーザ操作可能な簡易な表示処理系として開発された。環境計測分野では先駆的なシステムの1つと言えるであろう。保有データから過去100編以上の査読付き論文が出版された。さらに異分野・機関間連携解析系として旧WDC機関はじめ国内連携体制構築のための調査・要件分析とそれに必要なシステム開発・科学解析を実施していきたい。

システム上にはNICT電磁波計測研究所を中心に行われてきた実験による地上リモートセンシング観測データ+補助観測データ(28種類)がありこれらのDBをNICT情報資産として提示するポータルサイト開発や、システムの高度化及び冗長化(データ消失の危険を避ける)に向け、コンテナ・ストレージ(所在地:けいはんな)との接続をすすめた。

また長期観測データの科学解析事例として、10年分のPoker Flat MFレーダーデータ解析などを行い、論文原稿を執筆中である。

研究者

- 研究代表者:村山泰啓(NICT 統合データシステム研究開発室)